Розанов В.В. Мимолетное. 1915 год* 14.I.1915 Революция французская имела много очень красивых эпизодов. И кроме того, была вся очень выразительна. Эта ее эстетика и привлекла всех. Как об актере говорят: – У него красивый грим. При «красивом гриме» нравится самая плохая пьеса.

(лежу больной)

* * *

15.I.1915 Много лет я удивлялся, отчего Фонвизину, о «Недоросле» которого Погодин записал в своем «Дневнике», что его следует целиком перепечатывать в историю России 2-й половины XVIII века, – не дали ордена Андрея Первозванного. «Недоросль» – такой же факт, как управление, как присоединение Крыма, усмирение Польши, покорение Зап. Сибири, справа с Пугачевым. Не менее трудно и требовало не меньшего таланта.

Да. Не понимает это кту дает ордена. Таланта была много в «Недоросле», a добродетели никакой. В «Недоросле» не было «рано встал», «потрудился», «поздно лег». Царь награждает не таланты, а серый скромный труд на пользу ближнего. В чем же дело? «Дела» вообще никакого в «Недоросле» не было. Просто – написал. Гениально – да. Однако же написал – и только. А дело? А, это совсем иное. Суть его, первоначальная суть и зерно: – Ко-ло-нна – строй-ся! – Слу-шай мо-е-й ко-ман-ды!! – Ру-жья на ка-ра-ул!!! И повернувшись и сам шагая: – Раз-два! Раз-два! – Ле-вый! Пра-вый! Левый-правый!

* Розанов В. В.: Мимолетное. 1915 год.

До пота. От зари до зорьки. И наконец, когда поджигаемые жидками студенты в косоворотках с красным флагом вывалили на площадь Казанского собора, то – – П-ли!!! А, это трудно, это скорбно, это томительно. Этим зиждется царство и охраняется «мирное благоденствие» граждан города. И Царь, воспитающий не талант, а добродетель, говорит: – Дать ему высокий орден. А Фонвизину и «нам» – ничего. Вполне основательно.

Царство – великий рабочий. С каким благоговением смотрю на выдачу пенсий на Литейном: старушкам, дочерям, убогим чиновникам. И я «фуксом» получил 49. Но я был правда почти болен, увольняясь из службы. Свидетельствовавший меня доктор сказал: «Он может помешаться» (и показал на свою голову). Присутствовавший от Контроля мне неизвестный молодой чиновник кивнул головой. И до чего нужно детишкам на чулки белые и одежонку. Безумно нужно. Служи бы я дальше в Контроле или учитель был – я бы неизбежно помешался и был недалек от этого. Суворин немедленно меня отправил отдыхать в Италию, дав (подарив) 1000 руб. Я еще ничего у него не наработал и не заработал. А когда я зашел «наверх» поблагодарить и в конце «болтовни» стал говорить благодарность – он не понял, о чем я говорю (т.е. забыл свое назначение и доброту).

(лежу больной)

* * *

21.I.1915 Ухи с налимом тоже нет в Зап. Европе.

~ Русский обыватель не отдаст ее за Habeas Corpus. Если бы ему объяснили, чту это такое, он сказал бы: «Я не понимаю, для чего это нужно?» Напротив, нет человека, который сказал бы об ухе с налимом: «не хочу». Полиция «вторгается» в частный дом? Во-первых, она не «вторгается», а просто входит, – и не в своих интересах, а в интересах «благоденствующего города». Как же иначе-то? И как изловить злого человека? Притом я не понимаю, «как применяется Habeas Corpus», п. ч. Шерлок Холмс арестовывал мошенников-баронетов на дому и обыскивал многократно частные дома. Без этого вообще нельзя в общежитии, и кому неудобны предосторожности общежития, тот не живи в нем. В 1905 году (1904? 1906?) у меня был обыск. Подошли прямо к письменному столу «барышни» (падчерицы), выдвинули все 3 ящика и стряхнули содержание их в глубокий мешок и запечатали (понятые). Ушли. Я

был вежлив с полицейским офицером, и он б. вежлив. Ничего грубого, жестокого. Жена подняла было голос: и это мне показалось до того нестерпимо-деликатным в отношении офицера, что б<ыло> единственною минутою, когда я заволновался. Для человека невиновного обыск – решительно ничего, а когда он виновен – то для чего виновен? «Терпи» – закон виновного. Тут даже интересно сказать, как вышло дело, чтобы увидеть, кто же мошенники, «беспокоящие нас по ночам» или из-за кого «беспокоят». Толстый, мягкотелый и окончательно глупый швейцар Никифор вошел на цыпочках и шепотом конфиденциально сказал мне, что «у вас эту ночь придут с обыском». Я выпучил глаза: как? что? почему? – «Так что полицейский офицер сказал: придут с обыском».– «Из-за чего??!!» – «Так что, значит, револьвер хранится...» – «Какой револьвер??? Хорошо. Уходи». И войдя в столовую и затем к «барышне» в комнату, где была и ее мать, – сказал непонятное и удивительное сообщение швейцара. Мать – безумно перепугалась (больное, и опасно, сердце), а «барышня», вся побледневшая, выдвинула правый ящик письменного стола и, взяв письмо из него, порвала в клочки и вынесла в сортир. Все так быстро, что я даже не спросил, чту это, – не догадался о связи с обыском. Затем с нею сделался (с «барышней») невыносимый припадок, и был позван (приехал уже после обыска) по телефону наугад д-р Греков (хирург известный). Через месяц уже я узнал, что она дала свой адрес для пересылки письма, не к ней, но к революционерке к одной, бывавшей у нас «как друг» и родная в дому всю зиму: – Послушайте, – не позволите Вы дать свой адрес для письма ко мне... Оно должно прийти на этих днях... Вы смотрите на штемпеля почтовые, – какого города: если из Ростова-на-Дону – то ко мне... Ведь у Вас самих в Ростове-на-Дону нет знакомых? – Нет. – Значит, письмо не Вам, а будет мне. Если я дам свой адрес, то письмо перехватят и прочтут. А письмо – ответственное... Хорошо? Вы же вне подозрения, и мало ли кто может Вам писать из Ростова-на-Дону? – Хорошо, хорошо. Пожалуйста, пожалуйста! Письмо пришло, а революционерка эта (пропагандировала на фабриках), бывавшая у нас не менее как через два дня на третий или через день, на этот раз не была в течение двух недель и пришла уже после того, как и получено было «письмо из Ростова-на-Дону», и произошел обыск... без результата. Ни о чем не догадываясь (рассеянность, занятость детьми, коих 5 и все учатся), мы продолжали дружить с революционерками (две сестры, жившие душа в душу друг с другом), и они обе опять «через день или два» каждая завтракали или вечеряли у нас, иногда ночевали у нас. «К которой шло письмо» и вообще она дала «закал барышне» – не была очень развита: кончила гимназию, кажется с медалью, лютеранка,

атеистка и, кроме «рабочего движения» у нас и в Германии, ничем не интересовалась, – и была скучна. Но ее сестра (тоже революционерка) была обширно образованная и, главное, развитая девушка, с знанием и любовью к Гете, с грезами и мечтами, с начатками и зародышами религиозных чувств. Она была «до того русская», что, нуждаясь для пропаганды обучать в одной школе на фабрике, – перешла в православие. Она мне особенно нравилась, и, собственно, на этой 2-й сестре и была основана наша дружба с ними обеими. Вот, месяца два спустя, я спрашиваю эту «интересную» сестру, – все опять-таки рассеянно: – Знаете, какая беда могла бы выйти. Ведь у Шурочки («барышня») порок сердца: а об обыске она сказала: Если бы меня увезли и за мною затворилась тюремная дверь – я бы умерла («разрыв сердца»). Раз «не умерла», то и говоришь о «прошлом» спокойно. Я не упрекал, но у меня были слова: «Как ваша сестра была так неосторожна». Она (талантливая) всегда была нежна, глубока (и мысли, и тембр голоса), – и я был поражен, когда ее голос зазвучал холодно и формально: – Чту же, раз идет борьба и другие люди и сидят в тюрьме, и их даже казнят, – то отчего же вашей Шурочке не сесть в тюрьму? Я был поражен и не нашелся ничего сказать. Но задумался. И нет-нет, все возвращусь к этому факту. – Положим, они борются? Но ни Шурочка, ни мать ее, ни я и вообще никто из нашей семьи не борется. Сочувствуем – да. Их – гонят. Отчего им не дать приют, не спрятать, не помочь в какой-нибудь мелочи, хоть спрятать прокламации, которых сам и не стал бы читать, или их дурацкий «типографский шрифт», коим они печатают свои замечательные произведения. «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало». Молоды. Борются. А я люблю видеть турнир. «Все же движение» и «меньше сна в нашей России». И действительно, я сам взял бы и «шрифт», просто даже не интересуясь революцией. «Известно, обывательские люди», и как не порадеть «соседу». Удивительно, что и эта, развитая и глубокая, не понимает, что нельзя третьих лиц совать в борьбу и опасность, когда они вовсе сюда не идут... Какая-то неразвитость, односторонность революционного понимания. Проходили годы. И год на 3-й, 4-й я стал допытываться: – Да как произошел самый факт? Как он мог произойти???.. Письмо... «Из Ростова Б-ной» явно могло идти тысячи писем. Б-ной – «отовсюду могли идти письма», в том числе «и из Ростова». Так и сказали. Чего же тут особенного? Явно, письмо «Б-ной из Ростова» совершенно неуловимо для полиции, раз что «Б-на» не

значится в списках следящей полиции. Как же она могла схватиться «об этом письме?» Почерк? Ну чту такое один почерк среди ста тысяч почерков на письмах, посылаемых «вообще из Ростова». Разницы в почерках сотни – двух сотен лиц – уловимы. Но мне за небольшую свою личную письменную практику, т.е. приблизительно из 500 корреспондентов и почерков, случилось один раз встретить почерк, абсолютно совпадающий с другим уже известным почерком, но совершенно другого лица. Неужели же «там, где изучаются адреса» в самом деле «узнаются нужные письма по почерку». Нет, это может быть «удачно» и вообще «возможно искать» уже тогда, когда есть для этого фундамент, на других данных построенный. Тогда «легко находится» и «схватывается».– Притом «пишущий – виновен» – ну, его и арестуй на квартире или произведи у него обыск. А если «его местожительство неизвестно», то откуда полиция убеждена, что он «непременно в Ростове»? Таким образом недостаточно «по почерку» перебирать даже 100 000 писем из Ростова-на-Дону, но нужно перебирать в 50–100 миллионах писем, вообще ходящих «по России». Уловить здесь оттенки почерков – совершенно невозможно. А что «преступник N напишет письмо Б-ной», с которой он незнаком и она его никогда не видала, этого полиция вообще не могла знать; или, вернее, она знала, что этого не будет. – Чту же такое вышло и чту такое случилось? Да нет другого разрешения проблемы, как то, что сидевшая 2 (чуть ли не 3?) недели дома пропагандистка на фабриках – поджидала ареста Шурочки, – после которого и явилась бы к нам, с удивлением, негодованием на «подлое правительство» и упреками мне, как «я могу молчать, когда делаются такие мерзости». Я довольно рассеян и мог бы «вознегодовать» (ведь я о всем-тο догадался через годы) и из «ни то, ни се» в отношении революции – перейти в ярые. Все они – тусклые и бездарные, а у меня «перо в руках». Вообще я очень мог бы помочь, – и меня и с других сторон «тянули». Тогда этот решительный удар, моя «ярость», горе семьи, «мать чахнет от увезенной куда-то дочери» сыграли бы свою роль. Я нашел бы «слова», которых у революционеришек нет, и «составил бы момент во влиянии на общество»... Словом, это очень понятно в счетах революции, которым горе и несчастие Шурочки и ее матери и всех пяти (еще малолетних) наших детей было нужно не само по себе, а как возбудитель ярости в видном русском писателе. Они целили совсем в другого зверя, и – не «удалось», но кинули в жерло 7 человеческих, малолетних и больных, жизней. Против их всех воли, и вообще на «них» не обратив никакого внимания. Кто ж деспот? и где «обыкновенный мошенник», – тот ли полицейский офицер с понятыми, который меня «обыскивал», или эти «друзья нашего дома», которых так искренно и глубоко мы любили две зимы? И из которых об идеалистке именно «мамочка» говорила: «Я ее люблю как родную».

* * *

22.I.1915 «Симпатии» не стреляют. «Симпатии» только разговаривают. И на них не нужно вовсе обращать никакого внимания.

(поляки, евреи, «общественность» около них и серьезное государственное управление) (лежу больной в постели)

* * *

22.I.1915 Карточного домика построить не умеют. Но зато надеются, верят и рвутся построить идеальное государство. И приговаривают, меланхолически глядя на небо с облачком: «Взыскуем Невидимого Града». И такая игра на сердце, что «мы – самые лучшие».

(все «наши русские») (лежу больной в постели)

* * *

23.I.1915 Вот разница: когда подсмеешься над чем-нибудь у духовенства, даже найдешь недостаток в Церкви, – то как-то радуешься сверканию «ума моего» и вообще удаче, силе и победе. Но поистине чту миру за дело до «ума моего». Напротив, когда скажешь о Церкви что-нибудь доброе, то чувствуешь себя как «выздоравливаю» или подал нищему или уговорил соседа не ссориться. Или помог выхлопотать пенсию. Чувствуешь, что сделал дело.

(на конверте, засыпая)

* * *

24.I.1915 С поляками и евреями надо так говорить: – Черт его знает это правительство: как медведь – лезет на рогатину. А я боязливый: боюсь не только медведя, но и рогатину взять в руки. Берите сами и айда на косолапого. А я погляжу и если удастся – то порадуюсь.

Чту же, если они так глупы, что ищут моего, 1/160 000 000 части населения, «сочувствия» себе, как будто оно что-нибудь значит в смысле «помощи им» или «опасности для России», – то о чем с ними разговаривать? Это в случае «серьезно»: но, кажется, это имеет значение в смысле «партизанской войны».– «Будем выбивать по одному у русских и особенно – из молодежи. Этого повесят или сошлют и вообще он погибнет. Вместо 160 000 000 русских – их останется 159 999 999, и я ослабил врага моей Отчизны». Иезуитское и немного ослиное рассуждение. Оно поправляется только одним практическим соображением: «Я займу место в русской службе, – и

с ним кусок хлеба себе и каши, – если этого студента сошлют». Это – другое дело. И вот почему надо говорить им, как я советую.

(больной в постели) * * *

28.I.1915 ...ни одной вялой строчки на таком неизмеримом протяжении всех трудов и с 1882 г. (кончил университет) – ни одной вялой, безжизненной, плетущейся строки. Удивительно. Вполне удивительное горение. Сколько же было «запасено в мне дров», чтобы сложить такой чудовищный костер. Целая барка, «беляна», как на Волге, и еще – дрова, дрова, березовые, чтобы ярко пылали. Елового – ни одного. Удивительно. Я думаю – удивительно и прекрасно. «Я, м. б., и глуп, но во мне б. очень много дров». (кроме где «я паралич» – «Цель человеческой жизни» и «О трех принципах человеческой деятельности») (редакции по 3 каждая)

* * *

29.I.1915 Пахучесть половой сферы есть самое древнее ее качество, – от тех времен, когда растения еще не отделялись от животных. И, поистине, ее суть и история покрывается стихом Пушкина:

...ее пленительная сладость Прошла веков завистливую даль: Вдохнув ее – стыдливо рдеет младость, Утешится безмолвная печаль, И ветхая задумается старость.

Это немного не так, как у Пушкина («К портрету Жуковского»), но «по нужде бывает перемена». Самое древнее, изначальное качество пола. Все переменилось в нем: вид, формы, способы соотношения. Но это одно – осталось. И брезжит мысль: да уж то чаяние «размножения без совокупления», которое временами проходит и всегда проходило у старцев, в ветхих и порою в новых книгах, уж не есть ли «размножение через обоняние»?.. Насекомые переносят пыльцу цветков... И может быть, в Вавилоне та девушка, которая восходила раз в год на высокую башню и здесь в уединенной комнате проводила ночь, чая забеременить, – не вдыхала ли запах особого таинственного Лотоса?

Чудеса были... Чудеса будут...

(выздоравливаю)

* * *

29.I.1915 Выучить, чтобы куриный цыпленок научился плавать, а утенок – хорошо бегать по земле, чтобы барашек начал мяукать, а кошка – давать хорошую шерсть, – в этом заключаются все усилия русских училищ, гимназий, университетов и даже наших несчастных родителей, несчастной русской семьи. Никакого нет рассмотрения и простого даже внимания к предварительным способностям, к детским и отроческим априориям; к «врожденным зародышам». Декартовская мерзость: «животное есть машина», а человек есть «мыслящий дух», «Cogito ergo sum»[1], эта типичная католическая и даже вообще христианская гадость – проникает всю европейскую цивилизацию. Никакого понимания зерна, зародыша, роста, т.е. никакого понимания метода Элевзинских таинств. Никакого метода фалла, «встал», «заснул», «пробудился». Школы должны быть не «реальные» и «классические», а их должны быть тысяча типов, удлинений, характеров, оттенков, характеристик. «Сколько ремесел, столько школ», «сколько душ – столько методов». «В каждой губернии – своя школа», даже – «в каждом селе». Точней – вся жизнь должна быть школою, мы должны вечно работать (с детства) и вместе с тем постоянно и до старости – учиться. Оттого древние и прежние государственные люди, безграмотные, были так мудры и добродетельны, и оттого в новой Европе «из школ выходят только нигилисты». А жены – флиртуют и не умеют к штанам мужа пришить пуговицы.

* * *

30.I.1915 Будущее сильнее прошлого... Надежда сильнее воспоминания... Реальная действительность больше свербит в деле, чем всякое почтение к бывшему, и одолевает всякую усталость... Вот откуда рождается «прогресс»...

* * *

2.II.1915 Дарвин не заметил, что у природы блестят глаза. Он сделал ее матовой, она у него вся матовая, без масла и сока. А сок есть.

Природа с потухшими глазами. Бррр... Он дал пакость, а не зоологию. И пакостный век поклонился пакости.

«Музыки не надо, есть граммофон»: вот дарвинизм и история дарвинизма. Одно к одному.

Дарвин в высшей степени подошел к пошлости XIX века. Ведь он весь пошлый, этот век. О, как чувствовал я это с университетской скамьи. Гольцев, Макс. Ковалевский, Муромцев, розовенький Алексеев, П.Г. Виноградов. И когда был изобретен еще автомобиль, они все поехали на автомобиле. Полная культура.

* * *

3.II.1915 Веленевая бумага – веленевая литература. – Нравится она вам? – Бумага? Нет. Противная, гладкая. – Нет. Не о бумаге. А литература? «Веленевый Айхенвальд». «Авель убивающий»... (чту ему Гекуба?). Люди убивают, грабят, распутничают: а он все на веленевой бумаге... Молятся, каются, скорбят: а он все веленевые строки. Нет его хуже черта! Черт покается и к Богу прийдет, а Айхенвальд никогда не покается, и прийти ему совершенно некуда, п. ч., напротив, он ожидает, что все к нему придут и даже сам Бог признается во многих недостатках перед Его Величавым Величеством.

* * *

6.II.1915 «Поведение» и «образ мыслей» кур не входит ни в «да», ни в «нет» того маленького «Дома», в котором они живут: и так же точно не принимается во внимание ни поведение, ни образ мыслей ученых девушек Большим Домом, который есть их Отечество. Ибо одни и другие «несутся». Куры, однако, не замечают, что несутся: это происходит так, «само собой», что курица более замечает свое «поведение» и «образ мыслей», любовь и утехи ее, корм, насест и добрую хозяйку, высыпающую перед нею зерна. Именно это представляет узор жизни, краски ее, все «радостное существование». Да ведь так это космологически и есть: «курица «живет для себя» как Кант и Шопенгауэр с Ding an und fьr sich[2] и «Мир есть мое представление». Но с космологией смешано хозяйство: хозяйка, высыпающая зерна курам, делает это ради того, что они «несутся». И отечество строит курсы девушкам, п. ч. там устраиваются встречи, знакомства, загорается румянец, и вообще в этих условиях они лучше «несутся». А без следующего поколения отечество в сто лет бы вымерло и обратилось в пустыню. Пустыни не нужно. Нужен сад. И вот оттого существуют курсы, куры, науки и несколько лицемерно приглашаемые туда профессора. Последние «воображают о себе».

Но поистине гораздо их важнее студиозус, приносящий на юно-девичью сходку потаенно бутылку «Bier»[3]. И девушки его встречают... и, ей-ей, это мило и прекрасно. Deus mundum regit[4]: помните у Кюнера в 1-м классе?

(после исповеди, ночь)

7.II.1915 Удивительное, к «образу мыслей» относящееся, есть следующее: Хотя бы мысль какую-нибудь я совершенно оставил, даже хотя бы наконец я ее возненавидел, тем не менее я «имею ее», т.е. так думаю, но думаю уже в виде слабого оттиска (как в типографии бледный оттиск) или оттиска поцарапанного, сбитого, испорченного. Но – имею. Как это может быть? В душе сохранилась возможность «стать опять в такое положение» к предмету или к жизни, в каком однажды она уже простояла некоторое время, которое ей стало уже знакомо, и вот будучи-то знакомым – в сущности никогда не умирает. ...И не только в смысле «помню» этих мыслей, но и «люблю» этих мыслей: Сейчас я очень внимательно вдумываюсь в эту сторону души и вижу отчетливо, кто живет в ней, и «люблю» прежнего. Чту раз пережито – никогда не позабывается вполне, а лишь покрывается пеплом, а еще чаще только забрасывается новыми дровами. Новые дрова как будто дробят, ударяют и гасят «обгоревшие уголья», но, в сущности, не только от них загораются сами, но и сливаются с их жаром и огнем, хотя и старым и угасающим.

* * *

7.II.1915 Либерализм сидит так же твердо на своем месте, как чиновник, и так же долго. Действительный статский советник сидел 35 лет, а тайный советник даже 50. Он умирает 73 лет, начав службу в 23 года. Чему же я удивляюсь! Либерализму нет более 50 лет: и в этот срок «службы» действительного тайного советника улеглось 1 марта, Богучарский, 2–3 войны и «эпоха великих реформ». Он «сидит»... И «правит Россией»... Все «за ним бегают», хвалят, оценивают заслуги. Он «сделал нашу историю»: Стасюлевич и его тесть Утин. У них сотрудничает Максим Ковалевский. Все «честь честью и чин чином», как улыбается моя Мордвинова (москов. курсистка).

(на обороте транспаранта)

* * *

7.II.1915 ...да, но откуда же было взяться мудрости и достоинству? Литература не может дать ничего, кроме того, что лежит в среде. «Среда заела» – это более чем к чему-нибудь относится к литературе. Историю сделали генералы и митрополиты. Ниже волнение распространилось до архиереев и унтеров. Мужик и солдат прибавили сюда терпение и труд. Но «мы», от Гоголя до Философова? – Ничего. «Никто» не спрашивал, никто с нами не советовался. Никто. Ουδειξ, как сказал Улисс ослепленному им Полифему. – Скажи же, как имя твое? – воскликнул несчастный. – Ουδειξ, никто, – ответил Улисс, быстро отчаливая корабль. Полифем заревел, глупо восклицая: – Ουδειξ ослепил меня! О, мне так и было предсказано. Но я думал, что он огромный и гораздо сильнее меня. Так Некрасов ослепил Диму Философова и Клейнмихель ослепил Грановского. Тогда пришел Гоголь и стал хихикать. Пришел дьявол. Без добродетели. Но нельзя отрицать, что в его смехе была основательность.

(на обороте транспаранта)

* * *

8.II.1915 Да вся литература (наша) XIX века и не имела другого устремления, как выесть душу человеческую и основать на месте ее ПУСТОСЛОВИЕ

– Зачем вам душа? Вы пойдите в театр и посмотрите моего «Ревизора»... Как живут и какие парички носят провинциальные чиновники... Хи-хи-хи... Демон смеялся. Бездушный демон. Коему нравились лишь «упокойнички» и непременно барышни (мужчины – ни одного)... Публика повалила: – Ха-ха-ха... Го-го-го... – Хи! хи! – пискнул Гоголь. Чего же я плачу-то, что литература ничего не понимает, ничего не чувствует. Вполне естественно...

* * *

После 100–80 лет триумфов литературы Россия представляет колышущуюся утробушку, которая, осматриваясь по сторонам, дожидается: – Чему бы мне посмеяться?

Да, чему бы тебе, «утробушка», посмеяться, уж не знаю. Папаша и мамаша «продернуты», «земля своя» – о, это главное «о-го!-го!-го!». Вера, Бог, небо. Ха-ха-ха!!!!!..... Остаются юркие жидки. С хорошим хлыстом за спиной. «Утробушка» знает, что хлыст больно сечет. И почтительно говорит: – Да. Вот это нация, давшая миру и Спинозу и Айзмана.

* * *

17.II.1915 – «Тесть запретил мне писать что-нибудь сочувственное о христианстве, о церкви и – как он выразился – о «так называемом вашем отечестве».

(Стасюлевич)

– «Я и не пишу. Не сочиняю. Он кормит меня. Я был бедный русский профессор. Теперь я богат. У меня дом на Галерной и дом на 2 л. В. О., в одном – редакция, в другом – типография. Склад книг, и вообще я видный в России человек. С весом и влиянием. Я – Стасюлевич. Михаил Матвеевич. Бедный завещал даже издать «Архив» бумажонок и письмишек к нему «важных особ», – совершенно не прочтя между строк каждого письма: – ты собственно бездарность, но в силе, и я к тебе обращаюсь с просьбой (следуют «пункты»). Бедный свободный человек. Незаметно за ним присматривали «свои»: Слонимский, его зять или тесть Венгеров, и вообще уже некрещеные. Но это было именно незаметное. В России все должны были думать, что они читают ученый академический журнал и настоящее «европейское просвещение», излагаемое профессорами и академиками, напр. академиком Пыпиным, а не кушают просто жидовскую «мацу», изготовленную на крови мальчика Ющинского. Так 43 года продолжалась иллюзия. 43 года еврейской обработки русского общества. Вот что значит не очень хорошо жениться. (рассказ мне, с замешательством, как вылетел Ляцкий, зять Пыпина, из «Вестн. Евр.». Из рассказа ясно было, что неосторожное слово Ляцкого доложил «Самому» тихий и симпатичный Слонимский)

Теперь посеянное взошло. На одно «Новое время» существуют еврейские «Биржевые ведомости» (Пропер) «Речь» (Гессен) «Современное слово» «День» (Кугелъ) «Петербургский курьер».

И Петербург представлен в печати не русскими, – во всяком случае не русскими и не татарами, не немцами и чухонцами, а – евреями. Знал хитрый Утин (директор учебного банка), за кого выдать дочку. И вот теперь-то я понимаю Глубоковского с «запретить по каноническим правилам» именоваться евреям христианскими именами. Ничего решительно не подозревая, я все время гимназии и университета и Ѕ учительства думал, что Утин, почти Уткин, – конечно русский!!!

* * *

17.II.1915 Гении, таланты, полуталанты и просто очень прилежные люди соединены были в течение века общим качеством, что были ПАКОСТНИКИ.

И они испакостили народную душу, народный быт... Все 1) так хорошо писали, 2) были так учены, 3) графы, князья, профессора, поэты, журналисты, – больше всего журналисты, – которым решительно одинаково было: 1) Если муж верен жене своей – скучно, если он изменяет жене – занимательно. 2) Если молодой человек служит, занимается, строит дом и женится – скучно; если он беспутничает, лодарничает и попадает на скамью подсудимых – интересно. 3) Если девушка с брюхом до брака – пиши роман; если после брака – нет романа. 4) Если он ненавидит свое отечество – интересный человек; если любит свое отечество – что же о таком говорить? 5) Кто говорит, что человек – небесное существо, – пошляк; если он утверждает, что человек произошел от паука, осла, а мож. быть сделан из резины – жмем ему руки. 6) «Ура» все ослиное – «провались!» – все божественное.

И это сто лет, сто лет, СТО ЛЕТ, без передышки в Нью-Йорке и Петербурге, во всякой Кинешме и Арзамасе: – но удивляться ли, что все стало ПРОВАЛИВАТЬСЯ.

Ну, радуйся «наше подполье». Несчастные... О, несчастные, несчастные, несчастные!!!

(утро, после кофе)

* * *

19.II.1915 – Главное – иметь ироническое отношение к вещам. Ирония!.. Ирония!.. Вы ее имеете? – о, тогда вы далеко пойдете...

(редактор новичку, принесшему рукопись)

Еврей: – Ха-ха... Семинарист: – Го! го! го!..

(история русской литературы)

* * *

24.II.1915 Уже написано 2 листа (не согнутые, «полным форматом») ее красивым, твердым почерком, – «не знающим колебаний». «Должно быть интересно». Когда раньше «интересного чтения» я поднял глаза на заглавие: «ЗАМУЖНЯЯ ДЕВУШКА».

– Чту ты, Надя, пишешь? – Чту задано, – ответила она с достоинством. И, как нередко теперь (15 лет), на губах ирония. – Как «замужняя девушка»? Ничего не ответила. В столовой передаю другим. Смеются. Когда она вмешалась: – Не «замужняя девушка», а – «за-муж-ня-я жи-знь де-вуш-ки». Большая разница. Смех увеличился. Но и «отражающая нападение» ирония на губах ее – тоже увеличилась. Медленно повернулась и прошла в свою и сестры комнату, в то же время классную комнату. Так идут «классы» и «сны» моих детей. Ну, дети, – спите и учитесь. Побольше спите, а учиться можно и «не очень». Чту там Надюшка написала на двух листах? Надо бы заглянуть. Но некогда: у самого – срочная статья в газету.

* * *

26.II.1915 Родство – только и исключительно через детородный орган, живот, бедра: грудная клетка, шея, голова – nihil в нем участия. Кристаллы «не родятся» и не суть родные. Они – холодные. «Живот» – начало тепла в мире. «Животная книга», «книга живота» – термины, понятные и сущие в круге деторождения. Ну-с, а тепло в мире? Может быть «не нужно», «лишнее», он «и без него проживет». Но поистине мир легче обойдется без «меры и числа», чем «без живота»: и холодный он погибнет скорее еще, или станет еще отвратительнее, чем как оказался бы мир «не считаемый», без счета, без «числа в себе». Мир – «с животом»! О, слава Богу. «Без головы» он долго жил. Есть у дождевого червяка голова? У морской звезды? у разных морских

чудищ? Где у раковины голова? Ну, а без «брюха» – т.е. выкидывая аллегорию – без «детородного органа» нет ничего живого. Можно даже так сказать: долго мир существовал «об одном половом органе» – пока наконец у него выклюнулась «голова». Вот вам и Аристотель.

~

Но я отвлекся от острой мысли в себе: сегодня, как однажды как-то давно, Домна Васильевна сказала: «Я его люблю как брата». Это – о муже своей сестры, Катерины Васильевны. Катерина Васильевна много шила на нас, а Домна Васильевна живет у нас 8 лет, около детей, починки белья, вечная «штопка» бесчисленных чулок, и теперь смотрит (мама больна) за хозяйством. Около 30 лет, девушка. У Катерины Васильевны двое детей, ей 31 год, и вот девушка говорит о ее муже: – «Он мне все равно как брат». Почему? Оставим формы и приказание закона, ибо равным образом чувствуют и китайцы и чувствовали греки: «Потому что его половой орган деятелен с моею сестрою, и сестру я чувствую как какую-то параллель себе, ибо она и я – мы вышли из половой деятельности папы и мамы». Я заменяю преднамеренно милыми «папа» и «мама» – юридических «отца» и «мать». Собственно, юриспруденции совершенно нечего делать в круге родства. Ибо юриспруденция

... скука, холод и гранит

– а кругу родства – он весь теплый, тепленький и милый. Куда же тут законы, когда началось все «по-милому». Родители милы детям, дети милы родителям, сестрица – братцу, братец – сестрице. Но вот пришел изчужа незнакомый человек, что-то поговорив, завязав какие-то улыбочки, рукопожатия и тапочки, – начал («брак») совокупляться с моей сестрою. Все братья этой единой сестры, ее родители – все, решительно все, начинают о нем говорить: – Теперь и он нам брат. – Теперь и он нам сын. Почему? А если бы был только другом 10 лет, дал бы в долг денег и проч.? Тогда был бы «благодетель». Но «благодетель» не то, что брат. Брат – ближе. «Я его люблю», «мы его все теперь любим», «он нам родной», как родственник... Почему???? Господи – почему??!!! Ну, а если бы у него, как говорится в Библии, «не было ядер или уд был поврежден», и, словом, если бы он «ничего не мог» как мужчина? – Его бы сейчас развели с сестрой, а если бы «заранее знали», родители за него не выдали бы дочь, нашу сестрицу. Чту же значит??? Ведь он чиновник, богат, имеет знатность и положение? «Без ядер – библейское

выражение – не нужен». В Библии ярче: «Без ядр в сонм Господен не входить». И никто решительно к нему родным себя не почувствует. Он в мире никому не родной, кроме насколько «сам нисходит», «родился». Его любят отец и мать, братья и сестры: но за границею верхнего родства – начинается черная яма, «нет», нигилизм, небытие, и он оказывается действительно никому не нужным. – Фи!.. – Фуи!.. – Гадкий! Гадкий! Гадкий! Пошел, пошел, пошел!!! Девушки бегут от него. Они особенно закрывают лица и убегают в каком-то ужасе, смешанном с отвращением: «Вы действительно никому не нужны». А ядра есть: – Пожалуйте. – «Честным пирком да за свадебку». Прибаутки, шутки, песенки. Просто так она к нему и лезет: «Где жених – там и поэзия», «где невеста – две поэзии». Цивилизация. Я хочу сказать, – что наряды, которые все люди без сожаления и уговора, любовно накидывают на плечи молодца, «у него все есть», – слагаются и вырастают прямо в зачатки цивилизации. – Потому что есть жизнь. – Потому что есть тепло. – Потому что это мы, милые люди. Под солнышком и под Богом. Да. Но для этого не нужно ни плеч, ни головы. Все дело – в том, чтобы ниже пояса «все было на своем месте». Таинственная и магическая сторона сего места обнаруживается из того, что на него никто не смотрит, его никто не видит и, сколько можно судить по внешности, – о нем даже никто не думает. Между тем, «не видимое и не называемое», оно приводит все в движение и волнует целую жизнь, целое море, океан людей. По существу, «все только сие и любят, к сему влекутся», ибо если «сего» нет – то вообще ничего нет (примеры – выше). Непостижимо. Это – открытие Розанова. Ибо кто написал это? Родство в мире все чувствовали, но никто не знал... Не знал, чту это? Не знал, что родство относится вовсе не ко всему человеку, в его «полной фотографии», а лишь к определенному его эду и есть чувство этого эда окружающими.

* * *

5. III. 1915 ...давите, давите нас, евреи. Ничего. «Стерпится – слюбится». Вы и со Христом справились. Чего же вам стоит справиться с русским народом.

«Гевалт». «Гевалт» («распни Его!») заглушил нагорную проповедь и речи на Гениссаретском озере: разве же Кугель, Левин и Бикерман не заглушат Пушкина, Гончарова, Жуковского. Он все решает (Гевалт) «Иерихонские трубы». На месте победы ваши Ривки сейчас же размножатся. Кости Розанова, конечно, будут выброшены вон. «Разве они нужны России?» – России? – Пхе! Это решает Петербург, т.е. Кугель с Гессеном, «выражающие петербургское мнение». Чту «столица решила – ту и Россия». А в «столице» уже теперь 4/5 «мнения» еврейские: «День», «Современное Слово», «Речь», «Биржевые Ведомости» – утреннее издание, «Биржевые Ведомости» – вечернее издание, «Петроградский Курьер»... Газета «Копейка». Против единственного «Нов. Времени» (если не считать нечитаемых газет – «Земщ.» и «Русск. Знамени»). Ну, хорошо, господа: Христос Б. распят и русский народ, конечно, будет съеден. Но как-то вы-то не «пухнете» от этих побед? Жид и всегда тощ (кроме Венгерова). Никак не может наесться. Съел быка – и все грустен. И грустно вам будет, евреи, и после Христа, и после России.

* * *

7.III.1915 Ложь – защита моей свободы, моего «я», моей личности, моей интимности. Господи: вообразить человека, у коего «внешнее поведение и сказанные вслух слова» = ему прежнему!!!! Ой!-ой!-ой!-ой!! – Без «своего»?.. Без грез?.. Шепотов?.. Человек без шепота! – Булыжник! Правдивый булыжник... Вся в «лжи» фиалочка: смотрите переливы цветов, желтый, фиолетовый, синий... где один кончается?.. где начался другой?.. И мотылек... ему уже «хочется», и он «не знает»... И я... И мир... Мы все лжем... П. ч. мы прекрасны... П. ч. мы бесполезны. И не дадим «взять двумя пальцами» свою душу ни логику, ни моралисту, ни законодателю... Господи: благодарю Тебя не за то, что Ты сотворил мир, но за ту, что Ты сотворил ложь... Покров мира... одежду мира... щит ему... От дождей. От копий. От врагов.

Господи! Я лгу – и я свободен. Господи! Я лгу – ибо я человек.

(за записями) (Верочкины враки)

* * *

7.III.1915 ...они пришли по душу мою. ...со своей «моралью» они пришли по душу мою. ...со своей «логикой» они пришли по душу мою. Господи – укрой меня.

(проезжая парком в Нар. Дом) (на В. В. Андреева)

* * *

7.III.1915 Все пело, плакало, смеялось... Что это? Скрипки? виолончели? флейты? Церковный певческий хор, – на двух клиросах?.. Нет: это – просто балалайка[5], гусли да домры – В.В.Андреева. Это его великолепный оркестр празднует свой бенефис. Все было как обыкновенно у него. Т.е. исключительно и прекрасно. Народный дом бесновался... Я вспомнил Годнева.

* * *

10.III.1915 ............................................................. дураки, дураки, дураки, дураки............................... «Великие мысли»: да вовсе не «мысли» («мысли» и собаке могут прийти), и – великое движение и величие всей личности, кто двинулся...... О! О! О! О!..

Боже: да разве не тысячи, даже мильоны «как в моем положении»: и – прошли мимо, промолчали; дали обидеть женщину, бросили детей, сами залезли под стол... О! О! О! О!.. «Мысли бывают всякие». В мыслях – черт. Черт и ветер. Но что я видел и сказал: – «Ни с места!» – «Не уйду!: – «Не подамся»: пусть подаются назад и в стороны отечества, религии, а «моя Варя – тогда перед образом в Калабинской церкви была права»: с этим и при этом я останусь, как Мак Магон: «Je suis et je resta»[6]. Ну, вот: а вы говорите – философия. Философий много – а Розанов один. Лицо. Человек. В истории. Вот. Позвольте: кто из вас, над женщиной плачущей и молящейся и «ничего не понимающей» (пар и клубы дыма), встал и, подняв щит и копье, – сражался 20 лет и победил. Да я и знал, что будет победа (ибо внутренно-то каждому своя правда открыта). И потом еще больше... О, дьяволы, до чего вы меня не понимаете: так как она все и потом продолжала «не различать клубов пара от дыма», и продолжала молиться: то я, уже «взяв Победу» и вот... «в истории будет увековечено имя ОДНОГО, который победил»... Улыбку ее. Улыбку ее как наше северное солнышко... «Давай, Варя, и я с тобой – вместе помолимся»... «По-право-славному, по-тихому... А попам – Господь с ними... Пусть вот живут... И нашивочки, и позолоты... Господи, Господи: да пусть и фальшь живет, как же бедному человеку без фальши-то прожить. Трудно. Сломается...» И вот наша «северная, русская реформация»... А Васёнок есть Васёнок... – Мамочка. Дай папироску. Я на боковую. Разбуди в 9. Надо в редакцию идти. Очередной фельетон. На 50 р. Конечно, это не «мантия» пророков и законодателей, новых пророков и еще законодателей... А наша Русь... И Варнавин... И Ветлуга... Господь с нами: не будем преобразовывать, а будем молиться.

~

Ну и поесть... Ну и поспать... Прилучится «любовь»: ну – и полюбить. А планета все вертится: Господь с нею. И утро и вечер: Господь с ними...

Странничек:

Голодно, странничек, голодно... Холодно, странничек, холодно...

– Иди к Розановым. У них тепло. Печь с тараканами. А во щах всего один таракан: ГИГИЕНА. ПО-НОВОМУ. Странничек ухмыляется, трет красные руки. – У вас в самом деле ТЕПЛО.

~ ~ ~

Господи: Ты не умертвил меня за 1000 других моих грехов. И не разражает землю, хотя она вообще грешна. Как же я перемещу хотя СОЛОМИНКУ в делах царства Твоего и Храма Твоего и жизни Твоей?

(за корректур. 2 к. «On. л.» – о Тане и себе) 11.III.1915 Есть то, что есть. А дулжно то, что должно. – Ну? – Ну? – Но я замечаю, что есть не всегда то, что должно. – П. ч. ведь и должно не ту, чту есть... – Ну? – Ну? – Есть то, чту есть. – Да: а должно то, что должно. – Хорошо: пусть должное и остается должным, а «есть» пусть и остается всегдашним «есть». – А гармония? – Почему же «гармония», а не путаница. Одно дело – жить в своем домике, а другое – полюбоваться на закат солнца.

(на концерте Долиной)

* * *

12.III.1915 Петр вылетел гоголем на взморье, думал: корабли, торговля. Шумел. Печатал. Бил. Больно бил. «Вечно испугались». Но до времени и в частности на минуту. На взморье Русь «уселась». Никто, через 2 века, даже до Кронштадта не прогуляется. Я не видал ни одного за 20 л. петербуржца, который дотащился бы до «Нового

порта» (я был): где так красиво корабли входят в Неву и из Невы пароходы шумят в море. Как красиво. Но в Петербурге петербуржцы находят красивым одно – Ресторации. Ну, прибавив по-европейскому электрические лампочки – из Берлина. Вот-с... На Неве пароходики содержат чухны. И на маслянице катают нас тоже чухны. Зато: – МЫ ка-та-е-мся. Разъелись и разлеглись

у хладных финских вод.

И по обыкновению начали писать стихи и влюбляться. «Это нашенское». Стихи хоть куда. Ну и любовь – ничего. А дело? – Ча-во?.. Делов толь, что «перенести столицу из Москвы» решительно невозможно. Ибо Москва у каждого из нас в брюхе сидит. В брюхе и еще в кровати... Да в баньке... А уха с налимом. «Сама Москва». Москва, конечно, перетащилась в Питер, уселась, заснула, и чуть пришло «Петру скончание»: Ничего не вышло и ничего не могло выйти.

* * *

13.III.1915 Эта земля, по которой мы ходим, – вторая земля. Есть таинственная первая, к которой мы стремимся. Эта – то сыра, ту суха, родит и не родит. Та вечно рождает и всегда сыра. И не по планете, а по той первой, рекут: МАТЬ-СЫРА ЗЕМЛЯ.

Предвечная сырость... Вечный запах водорослей, нитей, болота, кочек и бактерий. Всего, где любит «копаться» человек. И ученые, и дети. Целое солнце не осушит ту землю. МАТЬ-СЫРА ЗЕМЛЯ.

Что же ее осушит? – Поцелуй возлюбленного.

* * *

13.III.1915 Вся русская литература написана не на русские темы.

* * *

Представьте себе целую литературу, – романы, рассказы, – где все говорится, шепчется, «взвивается, поется и глаголется» – о бомбочках,

о том, как они «следили за выездами высокопоставленного лица», а она, Эстерь, начиняла «снаряды»... Оставим литературу и взглянем на это как на рекламу... Ибо ведь литература – литературой, но ведь в ней volens-nolens[7] для автора есть и сторона рекламная. «Читают, интересуются, говорят, обсуждают». Скажите, как же не быть «революции» в России, – столь рекламированной? Так же невозможно, как не «быть торговле», о которой столько «объявлений».

(«Пыль» в «Рус. Мысли») О славянофильстве, о русской истории, о «складывании Государства камень за камнем»: ту, Боже, за 50 лет об этом не написалось столько, сколько пишется за 1 год о революции. Кто же читал роман, где было бы выставлено главным действующим лицом славянофил? или – патриот? или – государственный человек? Итак: революция – 9/10 и около нее 1/10 – Россия. Россия? Чту такое? Quantitй nйgligeable[8]. А революция: «L'йtat c'est moi»[9], как говаривал Людовик XIV. Но люблю кварталину. Вот истинный демократ. Не смущаясь величием «Людовика», кричит осипло: – Рожу разможжу!! Береги, миленький, стой, миленький. Ты – Народная Русь. И мы с тобой взнуздаем и Стасюлевича, и Желябова. Тащи, родименький, его в участок. В клоповник его. Как на пожаре говорил (в Брянске) один отставной полицейский: «Жаль, клопы ву какие»: И указал на персте Ѕ суставчика. Я даже вздрогнул. Там и Соне Перовской, и «великой Вере» (Ф.) найдется место.

* * *

13.III.1915 Вот еще: Евреи пытаются, настаивают и делают «реальные шаги» переменить у нас образ правления. Между тем нам не позволяют переменить у себя метод убоя скота. Почему такая разница? Почему они вправе, а мы не вправе. Нет, господа: «за шиворот-то» держит не русский еврея, а еврей русского.

~ ~ ~ Разве вы не заставили таинственным гипнозом несчастное наше отечество забыть и Ярослава Мудрого, и Александра Невского, и даже Негра Великого ради своих Лассаля и Маркса. О проклятие... Понимаете ли вы теперь, что каждый честный и любящий Родину русский неодолимо и истинно чувствует в евреях проклятие России.

(«Пыль»; все революционеры суть евреи; русские даже не участвуют)

* * *

20.III.1915 ...да, Дрейфус, конечно, не был офицером-шпионом, а был французским патриотом; и Бейлис никакого мальчика не убивал, а был мирным киевским обывателем и богомольным евреем. Клеветники должны «сесть на место», а Грузенберг, Ротшильд и русский поп Агеев – торжествовать правду. Хорошо. «Садимся на место». Но, садясь, думаем: все-таки «клеветников» уж слишком много и некоторые «не заподозрены»: вот – Пушкин, выведший в «Скупом рыцаре» еврея, который сыну предлагает отравить богатого отца, и предлагает для этого «порошки»; вот Шекспир, «ложно выведший» Шейлока, пожелавшего вырезать фунт мяса из живого человека. Все клевета? Но тогда есть свидетельство Евангелия, говорящее, что они замучили и... распяли Человеколюбца-Бога? Евангелие еще никем не заподазривалось во лжи и обмане. ...евреям, очевидно, легче перестать быть, нежели опрокинуть эту массу свидетельств. Опрокинуть нельзя, не заставив нас перестать быть христианами. И вот борьба, кажется, сосредоточилась около этого: заставить Европу перестать быть христианскою. Сразу этого нельзя, но можно – постепенно подводя ее к пошлости. Опошленная Европа ни «в чох, ни в черта» и тем паче «во Христа-Евангелие» не будет верить. Грузенберг и Кугель, один в суде и другой в газете, стараются над этим. Издали и «идейно» стараются над этим Венгеров, Гершензон, Айхенвальд и Слонимский; и «поспешает» к этой теме знаменитый «зять» Стасюлевич...

(читая ругань на Суворина в «Северных записках».– «Дрейфуса обидел» и даже «его возненавидел идеалист Чехов» и вообще «он подлец»)

* * *

20.III.1915 Евреи не могут отрицать, что Гейне был довольно патриотичен и националистичен. Однако он, описав с пафосом «субботу», сказал, что «когда она кончилась», – еврей

Грязной выбежал собакой.

Это – посильнее, чем все, что писал и говорил Шмаков, Замысловский и друг. Но суббота евреев обращена к евреям же, христиане ее не видят. И к «христианам» обращена единственно «грязная собака», которую они и бьют. Очень просто. И ваш же поэт санкционировал. Чту вы на это скажете?

* * *

25.III.1915 ...о дойная корова. «Стельная» (после теленка?). Идешь и молоко сочится из вымени... И оно такое красивое, белое, розовое, огромное. И такие чудные четыре соска. Розовые. «Прямо пососал бы». Это – я. Т.е. у себя пососал бы. Идет и слегка мычит. «Мурлычит от счастья». Страшно люблю, когда у меня молоко течет. И капает на травы, на растения. «Вся роза в молоке» – Васька прошел. «И вся крапива в молоке» – Васька прошел. И нет жгучести, злобы. Розанов умиряющее начало мира. «Все идите и сосите мои титьки». И хорошо бездумной корове. «Голова у меня пустая, да вымя хорошо». И хочется всех насытить. Я хотел бы, чтобы все телята кормились от меня. И в лучшую минуту я думаю, что мог бы насытить всех быков мира. Вот я. Розанов.

(садясь за занятия)

* * *

25.III.1915 Вот чту друзья мои: когда придет час вам подойти к Тайне – пугающей, смущающей, волнующей, притягивающей, – то вы возблагодарите Бога, что Он так сгармонировал Рай Сладостей, и входите как в Дело Рук Божиих с чрезвычайным страхом... И поклунитесь... И осыпьте поцелуями... И знайте, что это должно быть редко. Что «7-й день в неделе» – один.

(смотрю на танцы подростков)

* * *

25.III.1915 ...да не «монотеизм» вовсе, а едино-союзие, исключительно-договорность, любовь как «супруга к супругу»... А богословы «крепкое, исключительное отношение» – только «тебя» только по «мне» перетолковали или, ослепнув, переврали в нумерационный МОНО-теизм, в отрицание «многих богов». В Ветхозаветных книгах никакого намека на МОНО-ТЕИЗМ наших семинаров нет. Да семинарии, как и духовные академии, надо просто зачеркнуть – до того все они ничего не понимают в своем же деле...

....................это как бы говорить, что «поелику были Наль и Дамаянти», – то вне Индии и у индусов, кроме этой счастливой пары, не было браков, супружеств и детей. Боже: и никто этой глупости не может заметить.

* * *

26.III.1915 Тайная историческая борьба между еврейством и прочими народами заключается в том, что иудеи стараются всех одолеть удом. Не головой, – куда... Какие же у них «головы». Бездарность, компиляторы и подражатели. Но они, как их Гейне, все обольщают девушек, замужних, кого попало... «Уд выдержит, уд переборет, уд наш устоит, – когда ваш ослабнет, станет недеятелен...» – «Девчонки, конечно, побегут к нам», – думают смазливые еврейчики... И девчонки действительно бегут. Неудержимо, гипнотически. Их неодолимо гипнотизирует уд иудейский, сильный, неутомимый, от которого будет много детей и потомство будет живучее. А наши-то архиереи и иереи все стараются о «безбрачии»... Ну, старайтесь, господа Храповицкие, пока вам не скажут всеобщее: – Пора на покой. Церковь наша, столь великая, в учреждениях, в духе своем, «поскользнулась» около этой темы: и не замечает, как всей ей in pleno[10] предстоит ОТСТАВКА.

(на обороте транспаранта) * * *

26.III.1915 – Невинного брака вы хотели бы? Попы: – О! Литераторы: – О! – Черти, идиоты: так заключайте его в НЕВИННОМ ВОЗРАСТЕ 13–14–15 лет, для мальчиков никак не старше. Яблоновский: – Фи! Консистория: – Ух (чешутся). Победоносцев: – У меня дела (уходит).

Розанов: дураки, дураки. Надеть вам всем кастрюли на головы вместо венцов славы, могущества и чести.

(выдержка из Никона, eп. Далматинского, о позе венчания)

* * *

28.III.1915 Разница в роли и значительности мужского и женского пола для деторождения долго (многие годы) кажется до того в пользу женщин, что «и разговаривать нечего»: ОНА кормит, ОНА носит в себе, страдает, мучится, в последующее время заботится, воспитывает и «поет колыбельную песню»... Молитва, поэзия, религия. Он? – Только свистит!!! Черт знает чту! – одно удовольствие. «Захотел, батюшка»... и полежал несколько минут. Потом заснул. Забыл. И, пробудясь, даже вышел на улицу «рыскать» и искать новую, на час, «зазнобушку». Взглянуть нй на что, только плюнуть. Свинья, Скотина. Так и я думал. Много, много лет. Пока Евгения Ивановна (в Бессарабии), рассказывая мне о перипетиях скотоводства, полеводства (у ее брата) и проч. и проч., – на какой-то мой вопрос о породах рождающегося приплода не сказала (не сразу, а поперхнувшись): – Все от ОТЦА... Т.е. жеребенок и человек, в 3 рубля ценой или в 300 рублей ценой, определяется тем, кто не трудился, не страдал, не заботился, не думал, а только «5 минут погулял с зазнобушкой». ОТЕЦ... Да и Библия ни о Еве, ни о каких матерях не упоминает, а говорит: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и т. д. и т. д. Мать никогда даже не названа... Библия: да и нрав народный, обычаи этнографии: деньги дают «этому весельчаку», имя отца-матери (фамилию) откидывают, дабы «прилепиться» к весельчаку и «быть с ним». Я как некрасивый никогда не обращал на мужской пол внимания, к тому же и «сострадание к женщине»: и мы вообще питаем «культ матери», а «культа отца» у нас совсем нет. – Папашу забываем. Но вот бледность и уторопленность Евгении Ивановны (сама – страдающая женщина). И я все вспоминаю ее. Да. У женщины – грудь. Шесть дней недели – в отношении деторождения. И долго, и тяжело. Мужчина же не трудится, но ведь и суббота не трудится, а «празднуствует». «Веселится» суббота, ничего не хочет делать, – и не прибавить ли: «скачет по горам как лань», «как молодой козленок бегает по дулам». Суббота – одна, а важнее шести дней недели. Чудо. Мужчина в браке – его суббота, т.е. ГЛАВНОЕ, ВСЕ. В особенности этнография это чувствует: прямо отдают «все» в приданое. Кралечка, девочка, загляденье: кажется бы, ее купить «за миллион»! Куда – соплявый не хочет, и еще с нее берет тысячи... – Да кто ты? Такой некрасивый. Борода. Волосы всклокочены. Говорит басом. Другой час – выпивает. «Тьфу», а не существо... Повертывается. А за ним бежит тесть и, отведя в сторону, шепотом прибавляет, прибавляет тысячи...

– Кому?.. – Ему?.. – О Господи!!.. Этот дурак опять кашляет и, поворачиваясь, уходит отвратительной походкой. Косолапый. «А моя – такая кралечка». И вот чудо: «кралечка» тоже смотрит вслед, задумывается, плачет. А отец ее, совсем седой старик, забыв весь «престиж», – говорит: – Ну, ладно. 10 000. Вспомним Евгению Ивановну. – От него ВСЕ. Все!!! Великое – ВСЕ!!! Потомство. Дети. Девушка без него – пустая кадушка. Без плодов, без зерна. Девушка ДО МУЖА – просто ничего. Да так и говорит поговорка (впервые услышал и удивился – от Александры Адрияновны Рудневой): «Девушка родится, КОГДА ЗАМУЖ ГОДИТСЯ». Сами родители так и говорят: родилась девочка – но это пока ничего не значит; вот если сыщет мужа – тогда будет ВЕЩЬ. Девушка и потом женщина вынашивает семя, взращивает семя: но – поистине это пока земля, которая пуста, доколе в нее не упало зерно. Зерно, правда, без земли тоже «ничего», однако оно сложнее, выше и благороднее земли, это-то мы и при малом разуме видим. А, так вот почему «Авраам роди Исаака». Он дал зерно, из него вышло зерно, а из девушки и даже женщины вообще ничего не выходит: ибо самое яйцо есть помещение для сперматозоида. СУТЬ, вполне таинственная, заключается в сперматозоиде, которого не снесут 100 женщин, и даже все женщины от Евы не могут произвести на свет одного сперматозоида. А у мужчины, каждого, этих сперматозоидов «хоть отбавляй». Но поистине «хоть отбавляй» – я сказал и испугался. Действительно, мужчина задыхается в сперматозоидах, не знает куда деть, томится, ищет – самец. Самка и «жена» только вместилище для его сперматозоидов, и вот за чту дают «тысячи»...

(позвали обедать)

Но в сущности я все кончил – договорит читатель.

* * *

29.III.1915 Чту так некрасиво, так пахуче и в общем представляет «тьфу» – тянет душу и воображение и сердце наше больше, чем видное не-»тьфу». Как прекрасен корпус, – наслаждайся им на балах; грация движения – на балах же. Груди? – но и они почти открыты на балах. Закрыто только «тьфу», и закрыто до того глубоко и древне, что еще у животного дан для прикрытия «хвост». Что «тайна стыда» входит в тайну Элевзин. таинств – видно из того, что где есть группы «мистических танцев» (на греческих вазах) – везде «действующими низами» являются хвостатые

фавны. И вообще – не хвост для фавна, а фавн для хвоста. Это символы и аллегории, показывающие, что «без хвоста нельзя». Хвост – начало и древность всех человеческих одежд. Ну, хорошо. Так значит «тьфу»? – Тьфу.

(в трамвае к Влад. В.Суслову)

Тогда отчего же «человек связывает себя на всю жизнь», пускает к себе в комнату другого человека (такое неудобство!) и, словом, «женится», с кормежкой, отоплением, одеждой, чтобы только коснуться этого «тьфу». Все меняется ради «тьфу», п. ч. все прочее, – душу, дружбу, разговоры, красивый корпус и лицо, – все, решительно все за исключением одного «тьфу», – можно иметь и в дружбе или знакомстве, можно увидеть на балах. У девушек это разительнее: они не знают имени и не знают вида «тьфу», но только чувствуют, что есть оно: и ради этого оставляют отца-матерь, братьев-сестер, милую бабушку и херувимов-племянников и, как в моем знакомстве случилось, – уезжают из Петрограда в Иркутск, чтобы коснуться, и увидеть, и осязать «тьфу». Все это знают, «свадьбы каждый день», а истолковываю я. Все делается именно и только для «тьфу», в глубоком об этом молчании (Элевзин. таинства) и с полным каждого об этом знании. Народ, колеблясь между «тьфу» и «далеко не тьфу», нарек: – Нечистая сила... О, тут нечистая сила... Чту мы можем разделить, сказав НЕЧИСТАЯ и СИЛА... «Нйчисть» такая, что нельзя не вымыть рук, прикоснувшись «вольно или невольно», «ведением или неведением». Жиды, у которых явно «много нечистого на уме», так и записали в древних книгах, – о книгах еще древнейших и самых главных у них: «перелистав их (прикосновение, осязание) – нужно потом вымыть руки»... Они провели аналогию... да даже не аналогию, а полное равенство, отождествление, между прикосновением к «тьфу» и прикосновением к древнейшим и важнейшим у них книгам (на Иамнийском собрании старцев, где было установлено, какие из древнейших книг признавать «апокрифическими» [после перелистания их не надо умывать руки] и какие подлинными, настояще древними, не человеческою рукою написанными [после перелистания их надо умывать руки]). Для жидов «тьфу» есть «табу», фетиш, – чего «коснуться нельзя», «нельзя назвать», «нельзя видеть»... Православные крестьяне и говорят: «нечистая сила». Жиды несомненно поклоняются нечистой силе. ...да воскреснет Бог и расточатся врази его... Но вот наступает свадебка, – такой веселый пирок, и на нем девушка, о которой поэт сказал:

Но в разговор веселый не вступая, Сидела там задумчиво одна. И в грустный сон душа ее младая Бог знает чем была погружена, –

думает (приблизительно) жидовские мысли и совсем как Иамнийские старцы, в том духе и разумении или безумности. – Фу, нечистое «тьфу»... – Фу, великое «тьфу»... Был аристократ в Царском Селе. Женат. У жены сестра. И заметила замужняя сестра, что «что-то есть», – или начинается, разгорается между мужем ее и девушкою-сестрою не просто на почве разговоров, дружбы или даже платонического влечения, а что они сближаются и чувствуют тяготение к «тьфу»: 5 пуль она всадила в сестру, – не в мужа. «Вчера мирно разговаривали»... И ни за какое бесчестие, если б она замаралась сама, ни за какой вред, напр. разор в имуществе, она не стреляла бы так отчаянно. Но... «у меня отнимают его тьфу»... Разительно. Неужели никто не поражен? Лет 5–8 назад я прочел корреспонденцию из Кисловодска (вырезка и сейчас в «Архиве» – долго искать, читатель поверит): молодая замужняя женщина выехала из Кисловодска, – и муж ее... «ввел в дом женщину». Что же случилось? Мать ее (теща) побежала по соседям, рассказала, и скоро дом легкомысленного мужчины был окружен женщинами. Они кричали, угрожали, – до тех пор пока он вынужден был «отпустить женщину». В формальном и равнодушном изложении корреспондента это разительно. Я задрожал. В чем дело? Отчего прибежали женщины (нужно же встать ночью с постели), отчего закричала старуха? Нарушился великий закон: – Тьфу мужа принадлежит только жене. И – лежащий в основе самого закона огненный инстинкт женщины: – Мне и никому... Это странно... Наконец, это страшно. «Такая-то мерзость» (наш мужской взгляд, Влад. Соловьев в «Оправдании добра», все аскеты)... Я сказал «мужской взгляд». Нельзя не обратить внимания, что считая у себя «мерзостью», мы у них, у женщин – хотя даже подсмеиваемся, но больше «на людях», внутри же себя и тайно мы даже и не улыбаемся на «ихнее», а просто – любим и отчасти – уважаем. У родных – всегда уважаем. Вообще здесь есть разница взглядов и ощущения у разных лиц. Но очевидно и наоборот: «наше» тоже женщинам кажется вовсе не «тьфу». Это очень нужно заметить, эти расслаивания взглядов. «Расслаивания», – очевидно, они одни были и причиною того, что древность и христианский мир так разошлись в оценке всего этого. Мир христианский всех людей почувствовал телесно чужими себе, и нельзя это передать лучше... Но мы здесь подходим к величайшему открытию: Научное мнение о содержании Элевзинских и других (очень многочисленных) «таинств» Греции и Малой Азии не может быть освещено

и узнано доказательным образом, п. ч. ни у одного древнего писателя не сохранилось рассказа о том, что же именно там было показываемо и высказываемо. Лоббек, один из авторитетнейших ученых по эллинизму и специально по мистериям, высказывается даже, что «происхождением своим мистерии обязаны сепаратным стремлениям греческих городов и племен», – и отвергает какое-нибудь определенное и серьезное содержание в них. По-нашему же: «политический заговор, – и только; отсюда – скрывались». Между тем достаточно привести выражение св. Григория Богослова, который знал таинства эти и выразился об известном ему: «Стыда ради о них нельзя и говорить, и гораздо лучше вовсе не выводить на свет ту, что совершается во мраке», чтобы сказать с полной трезвостью и с полной твердостью: I. Мистерии греческие и других народов возникли в эпоху утраты первоначальной дикой наивности и полной обнаженности тела человеческого и всех отправлений его. II. И содержали перешедшее в тайну учение о поле человеческом, сделавшимся застенчивым, – а также и удовлетворение таких влечений в человеке к полу, которые вечны, «ныне и присно и во веки веков», но совершенно не могут быть названы и описаны ни в каком слове, ни на каком языке, и не могут быть переданы ни в каком доступном для всех и всем открытом изображении. Можно сказать, там (в «таинствах») все было «наоборот»: и чувствовалось, показывалось так, как приблизительно чувствовали старушки в Кисловодске. «– В высшей степени не тьфу!!..»

* * *

29.III.1915 Я восстановил, очистил и обновил половые фетиши Востока и древности, – вытащил их из-под запыленных и пожелтевших пергаментов. «Иже во святых отцов наших», – показав, что втайне и теперь относятся к ним с жестами и прикосновениями как ко святыне, но об этом забыв и в этом не давая себе отчета... И через это совершил реальное Renaissance, тогда как в XV веке произошло только литературное, школьное и книжное Renaissance... Труд мой больше, важнее... Он был мудренее. Ибо тогда было нужно только «выучиться по-гречески» и «начать читать Цицерона»... Вот мое историческое дело. Я же проповедую' омовения, очищения... Впервые и для Востока сказав словом и разом, для чего и почему эти странные обыкновения смуглых и желтоватых людей... Людей с золотистой от солнца кожей и других людей со смуглым от внутреннего огня лицом... Вот я. Довольно? Большего не говорил Соломон. И моя «арфа» не хуже той древней.

* * *

Женщины! женщины! Все будете приходить на мою могилу, говоря: – Уже не родится еще такого, кто так любил бы нас. Но никогда, никогда, никогда я не любил вас, и ни одной из вас, ни которой, как тело. Но душу вашу я воистину обужил... Она была унижена, загрязнена, – увы, отчасти и вами. Но – по несчастью: я изгладил этот грех ваш. И поднял ее к звездам. Но я только добавил: душа и тело одно, и душа мерцает в теле, а тело пахнет в душистосте мыслей, жестов и слов... И неотделим запах цветка от формы цветка... Все слил. И полюбил. И покрыл поцелуями... Душа, душа, душа... Кроткая, любящая, прощающая... Знаете ли, когда говорю я: после «вчера», когда у Суслова (Влад. В.) Баредковою было рассказано, как один имел «несчастный случай» и заразился, и поехал за границу, но не помогло, и он лишился носа. Смешно?!.. «Ха! ха! ха!» для мира, профессоров и студентов. Он несколько раз делал попытки к самоубийству. Его «перевязывала» и натирала мазями девушка... И полюбила его! Вышла замуж!! За безносого. Попы, сделал ли из вас кто-нибудь это? – Когда Влад. Фед. Высоцкий посетил его (по делам банковской службы, ревизии), – он нашел цветущих здоровьем и красотой детей, любящих отца, нежных к нему, и жену – нежную и любящую, без конца ему преданную. И когда я рассказал это сегодня утром одной девушке, она сказала просто: – Она вышла замуж, узнав душу его, и если душа была хорошая, ту чту же ей нос... И вот я радуюсь. И пою женщин. И этого безносого. И пою ту, которая с ним совокуплялась и родила ему детей. Ему и себе. Для своего чрева и его чрева. И я целую оба чрева, его и ее. Вот «мое». Плохо ли? В моем «я» есть лобызание Голгофы Олимпом и Олимпа Голгофою. Говорю вам: в этой семье произошло большее и лучшее, чем во всех «миссионерах в Китае и Японии», тем более что тут не было дано ни жалованья, ни истории. Узнал случайно. «Из дел службы». В провинции, где-то возле Петербурга. Не счастлив ли я, что «кохая по земле семью», узнаю такие рассказы. И поистине «Розанов ничего не сделал», но пришло время «сделаться». Теперь мой читатель должен встать на одну ножку и посвистеть.

Я же скажу: АМИНЬ.

...Да будет... ...Совершилось... ...Днесь и во веки веков.

(оторвавшись от очередной статьи)

30.III.1915 ...да, я шел по «вкусно» и «невкусно»: но «вкусное»-то и было всегда добру: и по сему «при высшей имморальности» я был всегда правильно-моральным существом. Разве овца, дворняшка и свинья – имморальные существа? Тогда – я с ними. Но я думаю, овца не уступит Сократу в морали.

(садясь утром на занятия)

Что касается до «вкусно», то кровожаднее котлет с картофельным пюре я ничем не питался.

30.III.1915 ...Это и можно сделать, только став на колена... – Так что коленопреклонения.... – У всех народов древнейшая часть культа. Сказав это, нимфа Эгерия положила пальцы себе на губы.

(Элевз. т.) (оторвавшись от статьи)

30.III.1915 Съедена, разъедена и сгноена бедами...

(Россия)

Как же нам не сердиться на вас, евреи? Сколько бы грудь ни захватывала в дыхание свое «доброты», сколько бы мы ни нажиливались выдохнуть благой, примирительный, соединительный глагол: нет, нет, нет, ничего не выходит, кроме принудительных слов, вымученных, – собою вымученных, и от этого неправдивых, ненатуральных. И корень ясен: распяв Христа, хотите распять и христианство. Да и как, не отрекшись от себя, вам не усиливаться распять «христово учение», когда Он назвал вас: «Порождения ехидны, сыны диавола». Или – вы, или – Он. Третьего нет. Выбора нет. Что же нам делать? Начать обрезываться, запретив себе крещение. Иначе – креститесь вы. Креститесь все, забыв «закон Моисея», отпершись от него как от берега ныне уже враждебного и вам. Крещение еврейства – не евреев, не лиц, но массы – и есть вкус

исхода, кроме вечного выгона вас от себя, п. ч. мы вас не можем и не должны переносить в прикосновении с собою, а мы не можем не жить в «своей земле». Помните ли, как вы не выносили и Бог ваш запретил вам выносить «вместе с собою» ханакеян: п. ч. у них были «законы и обычаи другие, и нрав иной, и иные боги». Мы не подражаем заповеди Бога вашего, ибо это нам чуждо: но здесь тот закон духа и нравов, который вообще – всеобщ. Верочка сказала: «Зачем так говорить об евреях: теперь время, когда нужно думать о любви»: и она ли одна, сколькие русские так говорят, почти все русские так говорят. И вот именно, именно от этих слов распаляется мукой сердце. Подите посмотрите, что выходит: тысячи евреев, услышав это, кинутся и повлекут русских в тюрьмы за долги, опутают их векселем и процентом и продадут у бедного дом, у крестьянина лошадь и корову, подкупят мелкого чиновника, мелкого полицейского, задушат руками этого же полицейского и «своего соседа» (русского, им тоже задолжавшего) и разорят целую деревню. И ни один Айзман, ни один Короленко, ни один Юшкевич, ни один Гессен, ни один Милюков, Набоков, Родичев, ни «русский критик» Айхенвальд, Венгеров или Гершензон, оставшись среди своих, не скажет: «Братия, не в самом ли деле?!.. Братия, да почему нас столько веков ненавидят, и ненавидят все люди, кроме тех, кого мы держим в руках, и не смеют они поднять голоса? Нет ли правоты в этой ненависти, нет ли вины на нас? НЕ МУЧИМ ЛИ МЫ НАРОД?» Вот этой оглядки на себя, этих скорбных путей покаяния, которые проходили-все европейские народы, у евреев никогда не было. Никогда. Никогда. Никогда. Всякий Ойзер Димант, сидящий на процентах своих и разоряющий целую округу, чувствует себя святым, как Иов, в богатстве, – и чту поразительнее: никакой еврей Герценштейн и никакой публицист Иоллос не закричит, указывая на него: «Это процентщик и Иуда, уберите его». Они все так связаны и завязаны в «узелок», кагалом ли, традицею ли, что у них никто не смеет поднять голоса против «своего», каков бы этот «свой» ни был. И вот это положение: этот народ «святых» и «избранных» идет с петлями и векселями на русских овец, у которых есть и покаяние, и скорбь о себе, и вечный упрек в своей неправде. И они нам кричат уже издали: «занимайтесь своим покаянием, – пока мы обираем вас», и «плачьте о грехах ваших, пока мы вам выворачиваем карманы», потому что это вам указал ваш Христос, распятый нами Бог ваш, и потому что это вообще есть закон вашей души и вашей жизни. Что же нам делать? «Будем по Христу» – и будем убиты. Распяты будем. Воистину: нам нужно именно проклясть евреев и отогнать их, как уже Христос изгнал торгующих из храма: ибо тогда только, освободившись предварительно от евреев, мы можем зажить по-христиански. Христос величально предрек разрушение Иерусалима. А кто разрушил Храм – тот разрушил и религию.

Не «евреев» мы должны гнать, – и Христом дано и указано нам право гнать, а – еврейство, «закон Моисеев» и обрезание. Религиозная война, религиозная борьба. Пусть они оставят прибаутки о «гигиеничности обрезания» и почти «вегетарианстве» мяса с выпущенною из животного кровью. Пусть оставят это: и не обескровливают никакое животное и не кокетничают со своим «богом» – своим удом. Пусть прекратят обрезание. Или Христос, или Иуда. Нет выбора, и нет сожительства. Дадим им право говорить – я желал бы вслух: но если предрассудки старой бюрократии запрещают это, пусть они перед нашими духовными академиями, перед нашею церковью выскажут все, что имеют против Христа. И если опрокинут Христа – отречемся от него и станем обрезываться, а если они Христа не опровергнут – запретим обрезываться им. Да будет ОДИН, а не два... Да будет КТО-НИБУДЬ из нас.

(когда Верочка, 19 л., монашенка, упрекнула меня за евреев)

* * *

31.ΙΙΙ.1915 ...все русские прошли через Гоголя, – это надо помнить. Это самое главное в деле. Не кто-нибудь, не некоторые, но все мы, всякий из нас – Вася, Митя, Катя... Толпа. Народ. Великое «ВСЕ». Каждый отсмеялся свой час... «от души посмеялся», до животика, над этим «своим отечеством», над «Русью»-то, ха-ха-ха!! – «Ну и Русь! Ну и люди! Не люди, а свиные рыла. Божий создания??? – ха! ха! ха! Го! го! го!..» Лиза заплакала. Я заплакал.– Лизанька, уйдем отсюда. Лиза, не надо этого. Своя земля. В эту землю похоронят тебя и меня похоронят. Можно ли лечь в смешную землю... Лиза, Лиза, тот свет не смешон. Не смешна смерть. Лиза, Лиза, чту же мы и туда предстанем, поджимая животики?.. Смеясь жили, смеясь умрем, народим смешных детей и от смешного мужа. Да зачем родить смешных детей? – не надо. И любиться с смешным человеком – не надо же. Лиза, Лиза... лучше умереть. Умереть лучше, легче, чем жить с Гоголем, читать Гоголя, вторить Гоголю, думать по Гоголю. Но ведь Гоголь – универз. Он и сам не знал (а может, и знал?) о себе, что он – универз, что около него ничего другого не растет, что около него все умирает, чахнет, как около Мертвого озера в Ханаане. Если бы Гоголь был «частность», то, конечно, была бы великолепная страница литературы и великолепная минутка в жизни, но ведь он не частность и не минутка, он – все и один. Нет Пушкина около него... Какой же Пушкин около Повытчика Кувшинное Рыло. Пушкин – около Татьяны и Ленского, около их бабушек и тетушек и всей и всякой родни. У Гоголя – ни родных, ни – людей. Скалы. Соленая вода. Нефть. Вонь. И – еще ничего.

Лизочка и Коля: вам девять лет и вам в классе читают, «как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Смешно. Везде смешно. Это вам кажется, что у вас «папа и мама». Это не главное и случай: они чиновники с «чин чина почитай», и взяточники. Лиза и Коля, вам лучше удавиться, подлое отродье подлого рода. Удавитесь все, всем родом, всей страной... Учитель ничего не понимает, когда он в классе истолковывает Гоголя... Боже, – в классе, куда пришли «научиться добру» и «увидеть светлое...» – Вот, дети, ваш родной дом... – Вот, дети, ваше отечество... Крик ночной зловещей птицы... Двенадцать часов, полночь. Колдуны встают. Живые люди, бегите отсюда. Страшно.

* * *

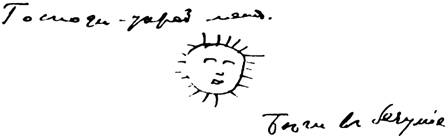

Март 1915 Верочка, видя, что я записываю что-то в записную книжку, – спросила у меня и написала от себя:

НА ПАМЯТЬ. От «Маленькой» Веры (в гостиной у доктора)

Хорошо любить, когда знаешь правду любви, – и трудно ненавидеть, когда знаешь правду ненависти. И только когда находишь Правду, которая тише (sic.–В. Р.) любви и глубже ненависти, – только тогда находишь истину «ГОЛУБОЙ» детской любви.

Это мы сидим в приемной у д-ра Грекова. Вере будут вынимать иголку, которая попала – и глубоко – в ладонь руки, когда она мыла полы в монастыре.

* * *

1.IV.1915 ...ни разу в жизни я не смеялся. В душе.

~ ~ ~

Я – самый патетический человек за XIX век. Суть моя.

* * *

1.IV.1915 ...не нашлось, кто зычным ломоносовским языком сказал бы ему «всероссийское» ДУРАК.

(о Чернышевском)

...были шептуны, Юркевич, Страхов, – голоса которых даже не слышали в собственных журналах. И от этого произошла всероссийская беда. Ибо без Чернышевского и культа его на 20 лет, конечно, не было бы потрясения 1 марта.

(пересматривая и местами прочитывая сочинения Ломоносова, в издании 1803 г., – к 150-летнему юбилею его воистину «блаженныя кончины»)

Не нигилисты гадки, мы гадки, папаши. Были тараканы, тараканье время. Ну и чуть «размахнулся на всю Россию» нахал, в котором, кроме нахальства, не было крупицы ума. «Ноздрев всех победил». Ко временам «Современника» аршинный чубук сего мужа вырос в версту. Вот уж дерево, которое не поливают, а оно все растет.

* * *

2.IV.1915 Оснуйте вы сто кабаков и три училища. Что выйдет? Вот Россия «теперь».

~

Меры и качества «литературы» никак нельзя применять к печати. Печать только потому кажется литературною, что она технически выражается не иначе, нежели она. Но душевно печать противоположна литературе. Литература – достоинство, красота, изящество. Ум. Мудрость. Все ту, чту так ненавидится печатью. Отношение их можно выразить отношением жениха к невесте, которую он обливает серной кислотой (был случай): кажется – «пара», что-то даже «сладилось», но потом «разладилось». Он – мужчина, она – девушка, полная «гармония» и «союз». Но потому, что она недостаточно социал-демократична, а между тем имеет сто тысяч приданого – он ей выжигает глаза и уродует. Так читатель Брема Писарев обошелся с Пушкиным, читатель Фенимора Купера Б. обошелся со всей русской историей, и Кугель, Липскеров и Гессен обходятся с Данилевским, Страховым и Ал.Григорьевым.

* * *

4.IV.1915 Любить, верить и служить России – вот программа. Пусть это будет ломоносовский путь.

* * *

Суть Мережковского в преувеличениях. Это делает его смешным и неумным.

(его речь перед Верхарном в Москве)

* * *

8.IV.1915 ...мы видели воскресение России. Неужели увидим ее погребение?

(что «запрещение водки только до окончания войны»)

* * *

8.IV.1915 Гораздо раньше, чем в Европе, в Египте, во-первых, и иудеями, во-вторых, – значение половых органов было открыто. И как Египет, так и Иудея, зиждились на этом открытии. Европа бредет в потемках... «Ничего не по-ни-ма-ю». «Родят, родятся». Пустяки. Скандалы. Что же особенного, что родят: это – физиология, как отправление кишечника. Не только «родят», но и делают «отправление» совершенно уже второстепенно. «Ребенок» выходит из матки, как урина из мочевого пузыря. Другой мешок, другой канал. Нет сил это побороть. Гогочут. – Го-го-го... Египет и Иудея открыли, что с этого начинается другой мир. Открыли и помолились... Они открыли настоящий родник религии. Родник людей и богов. «Боги оттуда же, откуда и люди»... ...Из вечности и в вечность... Пол – начало вечности.

* * *

9.IV.1915 Романисту и мистику нужно было КОЙ К КОМУ пойти, и вот он спрашивает по телефону: – «Во фраке или в сюртуке?» – Из дежурной комнаты ответили: – «Можно в сюртуке». И вот он надевал сюртук, должно быть очень хорошо почистив. – Чтобы попросить, нет ли материалов для романа? Почему не в архив, а у ОСОБЫ? Об этом посмеивались в близких кружках. Так же точно «Она» с восхищением даже печатно рассказывала, как они обедали у губернатора в Твери, перед тем как ехать на Керженец (раскольники), а до Керженца их сопровождал местный исправник. Ехали как «знатные особы»... Такой парад и честь. Как их приняли в палаццо Волконских на Сергиевской, об этом я сам слышал. «Если бы вы видели, В. В., какая лестница» (она). И вот я думаю, что это нашенское «напяливать сюртук», чтобы «явиться», – глубоко действует на последующие социальные убеждения. Особенно, никто их обоих не толкал ни к губернатору, ни к Волконскому, ни к «ТОЙ ОСОБЕ». Сами захотели. Матерьял (о расколе

при Петре) очевидно можно было собрать без губернатора. Но «у губернатора обедали» – это звучит гордо. Губернатор (должность не без полицейского оттенка), конечно, опасался, как бы они по обычаю всех литераторов потом не наврали чего о его губернии и о мелких чинах, а с другой стороны, как бы не напустили на народ тумана (прокламации), и приказал за ними ехать исправнику не для чести, а для присмотра. И вообще, я думаю, ни губернатор, ни исправник не были польщены приездом в их губернию литературной пары; и очень скоро об этом забыли. П. ч. управляют губернией. Но в доме Мурузи на Литейном губернией не управляют: поэтому долго помнили и обед у губернатора, и скачущего исправника, и Волконского, и как напяливали сюртук, чтобы поехать к ОСОБЕ. В этих размышлениях они поняли, как это было смешно, ненужно и в существе дела глубоко унизительно; но без всякой решительно вины губернатора, исправника, Волконского и особы. У губернатора дело – управлять губернией, а писатель – пиши роман. Губернато𠫆», и его забудут, – писателя вообще никогда не забудут. «Много чести» (у губернатора), но только – сейчас; у писателя чести не меньше – но потом. В сущности, они равны, а в тайне вещей писатели даже считают себя выше губернаторов: но этот поразительно оступился, счев почему-то, что все поразятся, что он обедал у губернатора и, след., губернатор признает его литературную значительность. Губернатор этот, М.б., был и не очень умен, а м.б., потихоньку пописывал стишки, и наконец, м.б., просто ему губернаторша сказала: «Конечно – пригласи! Она – поэтесса, о ней ходят всякие слухи, и я погляжу». Губернатору вообще отчего не пригласить писателя. И это совершенно ничего не выражает. Но раз они «напечатали», – то все заметили, что это вообще падение. Всякий, взглянув на юность, покраснеет не раз, как он был самолюбив, тщеславен, не умел вести себя и пр., и пр., и пр. Молчит с великой мыслью – «Грешен». Но эти двое мистиков вообразили себе, что грешны все, кроме их: грешен губернатор, что их позвал обедать, исправник – что скакал с ними, Волконский – что пригласил в палаццо. И уж особенно – ОСОБА. ОСОБА сводила с ума. – Никакой Особы! – Особ – не переношу. – Я их не уважаю! – Я их не боюсь. – Батюшки: да мы объединимся и низвергнем всяких особ!! ........................................................................... ...........................................................................

И вот – революция. Ибо муж и жена действительно стали революционерами. Но и в революциях, которые, конечно, серьезны, au fond[11] есть вообще этот шлак уже чисто лакейской муки, проистекающей из сознания: – Как я тогда вел себя... – Куда я лез?.. – Они – настоящие аристократы, тогда как я если и знаменитый, то все-таки смерд. Есть гордость раба и особенное поведение раба. Раб, умеющий вести себя, совершенно равен царям. А «умение вести себя» всегда и везде заключается в одном: чтобы никому не завидовать. Раб должен подержать стремя господина своего: и если он бард – он будет велик. А если он откинется и закричит: – Я – бард, с даром песен, – а Ты КТО??? И по какому праву даешь мне держать стремя? – Ту он вдруг почернеет, обольется грязью, и в нем выступит сатанинский лик, лик Каина и Иуды. Так. обр. рабства, пожалуй, до революций не было. Раб показался и совершился и получил имя себе в революции.

* * *

10.IV.1915 Они берут взятки, но дело делают. Взятки чту. Ratio[12]. Настоящий ужас начинается с того, что они дело делают. Наивный Княжнин об этом не догадывался и воображал, что «взяточников легко выгнать со службы в шею». Их нельзя выгнать, ибо они делают, и иногда отлично, настоящее государственное и настоящее государево дело.

Служив отлично, благородно, Долгами жил...

В-о-о-т. Долг надо заплатить. Во что бы то ни стало. И тогда возьмешь взятку. Или застрелишься, как офицер. Но офицеры – военные, они не боятся. А штатский? Тому дуло страшно, и он возьмет взятку. Причем... Ну, да что тут говорить: деловит, корпит с утра до ночи над бумагами, «весь дапартамент» на нем держится, кредиторов удовлетворяет, но только... берет взятки. Нет, есть вещи поглубже Княжнина и мальчика-Грибоедова.

(вспомнил о гр. П.К. и рассказ о нем, подробный, Хайловского)

* * *

10.IV.1915 Смех – язычество, слезы – христианство.

(за корректурой писем студ. Алексеева, «Вешние воды»)

Хотя... хотя... хотя: высшие, «достигшие» христиане в вечной улыбке. Не знаю... Колеблюсь... Не понимаю...

* * *