Институт философии РАН Пермский государственный институт искусства и культуры Научно-практическая конференция«Проблемы российского самосознанияРелигиозные, нравственные и правовые аспекты культуры»

(Москва – Пермь, 2–5 октября 2012 г.)

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Ученый и политик Петр Бернгардович Струве: восстановление исторической правды и справедливости

2 октября 2012 г. в Институте философии Российской Академии наук состоялось открытие научно-практической конференции светских ученых и теологов с участием зарубежных исследователей «Проблемы российского самосознания. Религиозные, нравственные и правовые аспекты культуры». В этом году ежегодная конференция Института философии проводится совместно с Пермским государственным институтом искусства и культуры. Исследовательская стратегия московско-пермского проекта связана с осмыслением проблемы формирования российского самосознания и задач осуществления культурной политики России в процессе модернизации постсоветского общества и его интеграции в глобальную современность – мировое демократическое сообщество.

Московская сессия была посвящена обсуждению интеллектуального наследия выдающегося русского мыслителя, социального философа, экономиста, публициста и политика Петра Бернгардовича Струве – уроженца Перми, сына пермского губернатора.

Заседание конференции открыл руководитель проекта, доктор философских наук, заместитель директора ИФ РАН С.А. Никольский, отметив необходимость восстановления интеллектуально-творческого наследия русской эмиграции в процессе сложения современной российской нации. Свое выступление заведующий отделом социальной и политической философии ИФ РАН, доктор философских наук А.А. Кара-Мурза посвятил Пермскому экономическому форуму 2012 г. – крупнейшему региональному мероприятию, которое в этом году прошло под знаком определяющей для творчества П.Б. Струве идеи «личной годности». Концептуальная разработка идеологии форума была осуществлена А.А. Кара-Мурзой в соавторстве с О.А. Жуковой.

С центральным докладом на московской сессии выступила доктор философских наук, профессор Московского педагогического государственного университета О.А. Жукова. Она подчеркнула, что фигура П.Б. Струве крупномасштабная и ключевая для понимания исторической судьбы России, пережившей в ХХ веке трагедию крушения государственности и культурного уклада. Как человека Струве отличали невероятно мощный интеллект и воля, исключительная многогранность дарований. Ум, огромная эрудиция, мало с кем сравнимая, практическая энергия – качества, которые выделяли его даже в ряду великих русских мыслителей эпохи революций и эмиграции. Биографию Струве можно читать как драматически насыщенный, обладающей внутренней интригой и драматургическим планом исторический текст, выявляющий сложный характер эволюции либерально-консервативного мировоззрения Струве.

О.А. Жуковой была показана большая видеопрезентация редких архивных фотографий и документов, раскрывающая вехи интеллектуальной и политической биографии П.Б. Струве.

В обсуждении доклада О.А. Жуковой приняли участие А.А. Кара-Мурза, С.А. Никольский, профессор НИУ ВШЭ В.К. Кантор, руководители Московской школы политических исследований Ю.П. Сенокосов и Е.М. Немировская, заведующая отделом Дома русского зарубежья М.Ю. Сорокина, главные научные сотрудники Института философии И.Н. Сиземская и В.М. Межуев.

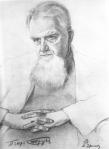

В ходе дискуссии были высказаны ряд важных пожеланий и исследовательских гипотез. Так, с помощью архивных разысканий М.Ю. Сорокиной и Фонда «Русское либеральное наследие» (Президент А.А. Кара-Мурза, члены Совета Фонда О.А. Жукова, В.К. Кантор) было установлено авторство одного из лучших портретов П.Б. Струве (1937 г.), выполненного в технике карандашного рисунка. Ранее подпись художника считалась не авторизованной. Работа принадлежит одному из мастеров русской рисовальной школы, эмигранту Михаилу Михайловичу Хрисогонову (1891? – 11 июня 1982), в конце 1930-х гг. проживавшему в Белграде и закончившему свой земной путь в Венесуэле, в Каракосе.

Подводя итог дискуссии, О.А. Жукова сформулировала позицию П.Б. Струве в духе национально-культурного либерализма, отметив, что процесс восстановления в академических и политических правах ученого и политика П.Б. Струве только начат в постсоветской России.

Модернизация и российское самосознание

4–5 октября 2012 г. в Перми в рамках российской научно-практической конференции с участием зарубежных исследователей «Проблемы российского самосознания. Религиозные, нравственные и правовые аспекты культуры» состоялся диалог светских и религиозных ученых, в центре которого находились культурологические и этические аспекты российского самосознания, тесно связанные с общими задачами модернизации российского общества.

Организованная Институтом философии Российской академии наук и Пермским государственным институтом искусства и литературы, конференция продолжила начатую в 2006 г. серию совместных с российскими регионами форумов программы Института философии «Проблемы российского самосознания», а также проводимых с 2002 г. в Перми региональной школой культурологов, религиоведов и философов периодических научно-практических симпозиумов по долгосрочной программе «Религия в изменяющейся России».

Круг вынесенных на дискуссию проблем включал в себя наиболее актуальные и важные нравственные, правовые и религиозные стороны отечественной культуры, включая такие, как «Модернизация и российское самосознание», «Реалии культуры и реалии самосознания», «Религиозные аспекты культуры».

В конференции приняли участие ведущие ученые Института философии, ученые и преподаватели крупнейших московских вузов, вузов Пермского края, а также ряда российских регионов.

В своем докладе «Актуальные вызовы модернизации и проблемы российского самосознания» доктор философских наук, заместитель директора ИФ РАН С.А.Никольский подчеркнул, что проблема развития государства и общества в современной России, а тем более формулирование стоящих перед ними задач требует понимания, на какой стадии развития государство и общество находятся, какие ступени были предыдущими, какие видятся следующими. Однако стремления публично обозначать вектор развития у современных политиков не замечается: власть «безмолвствует». Предметами модернизации, с точки зрения докладчика, должны быть государство и общество, а субъектом – новые элиты. Современной России, до сих пор не изжившей пороки предшествующей стадии своего развития - империи – предстоит наконец выйти на уровень национального государства. Этот уровень, прежде всего, включает преобразование населяющего страну народа из бесправных подданных в наделенных политическими правами и свободами граждан. Но произойти это может лишь в том случае, если граждане станут полноправными обладателями собственности – как материальной, так и собственностью на самих себя (политической и правовой). А последнее невозможно без коренного изменения одной из ветвей государственной власти – правовой и судебной систем. Одновременно должен произойти существенный сдвиг в деле «окультуривания» значительной части граждан.

Доктор философских наук, заведующий сектором ИФ РАН Р.Г.Апресян выступил с докладом на тему «Мораль и религия в современном российском общественном самосознании». По мнению докладчика, обсуждение теоретической проблемы соотношения феноменов морали и религии затрудняется сегодня в России тем, что эта проблема обрела политическую злободневность и идеологическую остроту. Одним из поводов ее публичной актуализации стало введение в программы среднего образования отдельного предмета – «Основ религиозной культуры и светской этики», неоднозначно встреченного как экспертами, так и обществом. У морали и религии как форм духовного опыта, социальной практики, общественной коммуникации, сознания и мышления и т.д. есть общие черты и различия. Мораль и религия схожи в своих функциях: они направлены на организацию отношений человека с другими людьми и с высшим, идеальным. Но соотношение этих функций у морали и религии различно, как различны и основания провозглашаемых моралью и религией ценностных систем. Неодинаково в морали и религии трактуются и принципы универсальности, автономии, ответственности, равно и предназначение человека.

Выступая с докладом «Культура как способ самоописания общества», доктор философских наук, руководитель центра ИФ РАН А.П.Огурцов рассмотрел культуру как форму постижения человеком смысла своей жизнедеятельности, которая возникла в конце XIX – начале XX века и стала универсальной в XX веке. Экстраполяция на предшествующие социальные структуры этой формы самоописания обществ обусловлена не только альтернативой между природой и культурой, между культурой и цивилизацией, но и универсализацией оценок – переходом от экономических оценок к аксиологическим. Такого рода экстраполяция не позволяет понять смыслы различных этапов исторического развития, выявить их специфику. В этой связи докладчик обращался не только к критике М.Хайдеггером неокантианской концепции культуры, но и к cultural studies, развернутых в Великобритании в 70-е гг. прошлого века и в США в настоящее время.

Доктор философских наук, главный научный сотрудник ИФ РАН С.С.Неретина сделала доклад на тему «Гегель и символизм», в котором показано влияние философии Гегеля на французскую литературу (С.Малларме) и через нее на русских символистов (писателей, художников, даже музыкантов). Бытие как ничто было передано белым цветом, значение которого представляло предельное выражение и конец рационального постижения бытия, выражало время крайнего напряжения между сознанием и миром, между сакрализацией сущего и отказом от него. Модернистская культура провозглашала реконструкцию мира не на основе необходимости, а на основе желания, приводя «разум к нулю форм». Этому способствовали такие принципы познания, как вес, скорость, направление движения (К.Малевич), благодаря чему предметом творчества становится анализ состояний, при формировании масс-культуры усиливается значение индивидуации и самодетерминации, меняется смысл понимания автора, который из творца превратился – в соответствии со смыслом слова – в субъекта, наращивающего смыслы.

К московско-пермскому форуму был выпущен сборник материалов, в который вошли статьи представителей 15 регионов России, а также из США, Израиля, Ватикана и Украины. В нем опубликованы статьи ученых Института философии, в том числе статья доктора философских наук ведущего научного сотрудника А.А.Горелова «Инволюция культуры и пути модернизации», в которой автор, подчеркивает, что для современной России, которой угрожает инволюционная катастрофа спасением может служить эволюционный императив, и статья кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника В.Б.Власовой «Этическая ориентация как конструирующий элемент общественного самосознания», в которой прослежены некоторые аспекты становления и развития нравственности в качестве важнейшего компонента самосознания общества.

Публикации СМИ:

|

|||||||

|

|

|

назад

назад