Менделеев Д.И.

Заветные мысли Полное издание (впервые после 1905 г.)

Россия, взятая в целом, думается мне, доросла до требования свободы, но не иной как соединенной с трудом и выполнением долга. Виды и формы свободы узаконить легко прямыми статьями, а надо еще немало поработать мозгами в Государственной думе, чтобы законами поощрить труд и вызвать порывы долга перед Родиной. Д.И.Менделеев

Предисловие Всегда мне нравился и верным казался чисто русский совет Тютчева:

Молчи, скрывайся и таи И чувства и мечты свои, Пускай в душевной глубине И всходят, и зайдут оне, Как звезды ясные в ночи; Любуйся ими и молчи.

Но когда кончается седьмой десяток лет, когда мечтательность молодости и казавшаяся определенною решимость зрелых годов переварились в котле жизненного опыта, когда слышишь кругом или только нерешительный шепот, или открытый призыв к мистическому, личному успокоению, от которого будят лишь гибельные потрясения, и когда в сознании выступает неизбежная необходимость и полная естественность прошлых и предстоящих постепенных, но решительных перемен, тогда стараешься забыть, что Мысль изреченная есть ложь, тогда накипевшее рвется наружу, боишься согрешить замалчиванием, и требуется писать «Заветные мысли». Успею ль и сумею ль только их выразить? Однако педагогический опыт не позволяет мне излагать их, так сказать, с конца, т.е. с выводов практического свойства, и запрещает теоретически их оголять, т.е. лишать искусственной одежды действительностью, под которой скрыты тело и кости вместе с силою и духом тех образов и форм, которые видны моему угасающему взгляду. А потому мне необходимо приходится сперва разобрать немало частных вопросов, при разборе которых сложились мои заключительные мысли. Если бы я избежал этого на вид окольного пути, голые выводы могли бы показаться мечтательными, оторванными от истории и от того, чем в действительности занята, на мой взгляд, глубина современной русской мысли, а этого более всего прочего мне хотелось бы избегнуть. Притом, излагая сперва лишь

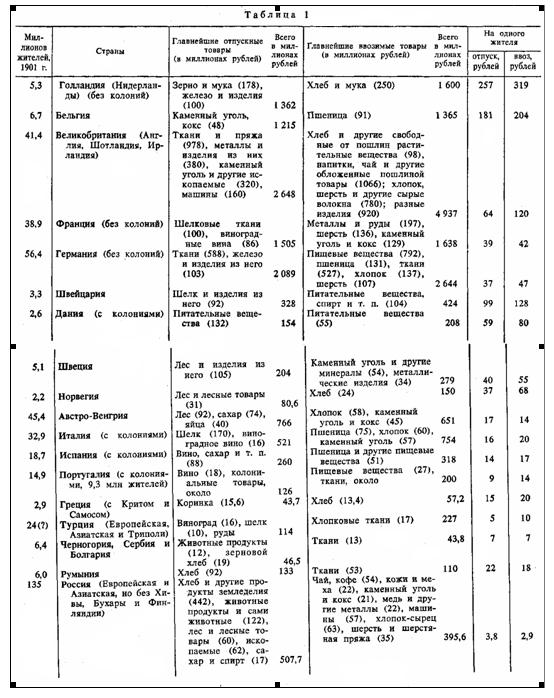

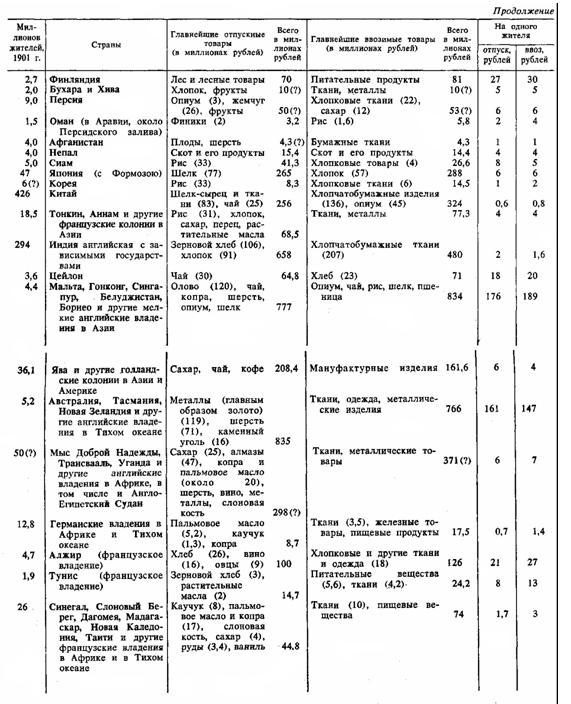

частности, подобные вопросам, относящимся к сельскому хозяйству, народонаселению, внешней торговле, фабричной промышленности, университетам и т.п., я надеюсь постепенно, и мало-помалу передать совокупность взаимных связей своих «Заветных мыслей», так сказать, в самостоятельных этюдах и эскизах, написанных или с натуры, или под ее живым впечатлением. Писать начал для журнала покойного друга М.М.Филиппова и в майской книжке «Научного обозрения» (1903) напечатал уже «Вступление», здесь повторенное, лишь с небольшими дополнениями; но с кончиною уважаемого редактора выход книжек журнала остановился, и я решился издать свои «Заветные мысли» в ряде отдельных брошюр, которые будут являться по мере выполнения частей задуманного целого. Не спешил я никогда, не думаю спешить и с этим изданием, тем более что текущие интересы жизни и слабеющие силы не дают на то никакой возможности. Доброй воли кончить начинаемое у меня не отнимут ни друзья или единомышленники, ни порицатели, но так как случай невозможности выполнения всего задуманного, говоря вообще, возможен, то я стараюсь придать каждой отдельной главе свою законченность, выражающую хотя часть «Заветных мыслей». Д.Менделеев 21 сентября 1903 г.

Глава первая. Вступление Значение сельского хозяйства для развития современного народного благосостояния и отношение его к другим видам промышленности

В обыденном разговоре привыкли различать только идеализм от материализма, называя последний иногда реализмом. Слова имеют, конечно, всегда условный смысл, но, согласно с самим происхождением, три названных слова представляют полное различие исходных точек представления, и реализм при этом должно поставить в середине. Он стремится выразить собою действительность с возможною для людей объективностью, т.е. по здравому смыслу, без окраски предвзятыми суждениями, которыми пропитан не только идеализм, но и материализм, и вот такой-то реализм лежит в основании всего естествознания, а от него и во всей совокупности развития современных мыслей. Во всем своем изложении я стараюсь оставаться реалистом, каким был до сих пор. Истинный идеализм и истинный материализм представляют продукты древности, реализм же дело новое сравнительно с длиною исторических эпох. Так, например, как идеализму, так и материализму свойственно стремление к наступательным войнам, определяемым или просто материальными побуждениями и нуждами, или идеальными стремлениями народов, а реализм всегда идет против всяких наступательных войн и стремится уладить противоречия исходя из действительных обстоятельств, в государственной же жизни – от истории. Идеалисты и материалисты видят возможность перемен лишь в революциях, а реализм признает, что действительные перемены совершаются только постепенно, путем эволюционным. Для идеализма греческого или китайского пошиба варварами считаются все те, которые не носят данного рода идеала. Для материализма новейшей эпохи, выражающегося ярче всего в англосаксонской расе, люди других цветов – индейцы, негры, китайцы, красного, черного, желтого цветов – варвары по существу, а также по бедности, господствующей в среднем у этих народов. Для

реализма все народы одинаковы, только находятся в разных эпохах эволюционного изменения. Если теперь перейдем от этих общих понятий к частностям жизни, от народных отношений к личным, то различие выразится еще яснее, хотя представители каждой из основных точек суждения с разными оттенками и сочетаниями встретятся в каждом народе и в каждом кружке, даже, быть может, в каждой семье. Но если отречься от этих частностей, то нельзя отказать в том, что реализм присущ некоторым народам по преимуществу, как идеализм и материализм другим. И я полагаю, что наш русский народ, занимая географическую середину старого материка, представляет лучший пример народа реального, народа с реальными представлениями. Это видно уже в том отношении, какое замечается у нашего народа ко всем другим, в его уживчивости с ними, в его способности поглощать их в себе, а более всего в том, что вся наша история представляет пример сочетания понятий азиатских с западноевропейскими. Мне кажется, что теперь, именно теперь нужнее всего уразуметь указанные различия, так как, с одной стороны, нас многое влечет в сторону ответа идеальным требованиям, с другой стороны, громко говорят материальные потребности народа, а с третьей – русская история внушает реальное сочетание тех и других и понимание недостаточности всякой односторонности, которая не свойственна только реализму, стремящемуся узнать действительность в ее полноте без одностороннего увлечения и достигать успеха или прогресса путем исключительно эволюционным. А так как действия людей определяются исключительно их убеждениями и упованиями, понятиями и сведениями, то по этому одному уже становится совершенно понятным то на первый взгляд совершенно случайное общее требование развития образованности народной, которое ясно выразилось за последнее время, между прочим, и в суждениях местных комитетов, образованных вслед за учреждением Совещания о нуждах русского сельского хозяйства. С идеальной точки зрения такое требование общего народного образования определяется стремлением поставить народ в уровень понятий той части людей Западной Европы, которая, очевидно, приобретает господство во всем мире, ныне уже охваченном до последних трущоб Азии, Африки и Америки. С материальной

точки зрения требования общего народного образования определяются тем понятием, что вся практическая современная деятельность, начиная с сельскохозяйственной до торговой, военной и административной, немыслима без общего образования, а потребности увеличиваются с его развитием, что дает возможность расширять деятельность народа и его богатства. С реально-исторической точки зрения за освобождением крестьян и с ростом всей цивилизации России потребность общего народного образования вызывается невозможностью такого строя, при котором лишь малая доля не чужда современности, а преобладающая масса предоставлена собственному историческому течению. Но реализм ясно внушает в то же время, что общая народная образованность немыслима без известной степени накопления народного богатства. Каким бы мещанством ни отзывалось это требование накоплений богатства, как бы оно ни претило чопорности английского клуба и сколько бы оно ни расходилось с благородным идеализмом древних и новых веков, все же ныне без особых на то доказательств необходимо признать, что без правильного предварительного накопления богатства не осуществимо ни все то, что должно понимать под именем «народного блага», ни все «дело укрепления порядка и правды в соответствии с возникающими потребностями народной жизни», ни рост общего просвещения страны, даже ее прямая оборона, т.е. защита самостоятельности и возможности развивать народные исторические особенности. Если во всех других случаях это требование предварительного накопления народного богатства само по себе явственно, то оно также очевидно и по отношению к общему народному просвещению. Не рассматривая этот вопрос в подробностях, достаточно указать немногие общие для того реальные основания, так как: 1) дело развития и роста народного просвещения немыслимо без широкого развития науки вообще, а оно требует больших средств, так как ученые сами люди, которым нужны средства не только для необходимых научных пособий (библиотек, лабораторий, обсерваторий и т.п.), но и для собственной жизни, надо, чтобы они жили в достатке, как это и видим не только в Англии или в Америке, но даже в сравнительно бедной Германии, если желаем, чтобы к делу науки привлекались лучшие люди; 2) огромные средства

нужны и для того, чтобы образовать достаточное количество не только народных учителей, но и их учителей, а также и профессоров того разряда учебных заведений, которые называются высшими; 3) так называемых высших или, правильнее сказать, специализованных школ, т.е. университетов, политехникумов, академий и т.п., для такого 140-миллионного народа, как русский, необходимо множество, целую сотню, если желательно, чтобы просвещение вошло в жизнь народную и отразилось в ее реальности, т.е. в ее промышленности и администрации, а не говоря даже о годовом содержании такого большого числа высших учебных заведений, даже одно их устройство должно стоить огромных денег, как видно из того, что построенные недавно три политехникума, в Киеве, Варшаве и Петербурге, стоили более 14 млн руб. своим начальным обзаводством, которое выше, чем в наших прежних высших учебных заведениях, и более отвечает современности, чем беднота многих наших университетов; 4) еще больше средств нужно для средних учебных заведений, так как их число должно, конечно, во много раз превосходить число высших учебных заведений, и, очевидно, благих результатов в стране можно ждать лишь тогда, когда учителя этих средних учебных заведений будут достаточно обеспечены, чтобы не только посвящать свою жизнь развитию учеников, но и служить местными светочами науки; 5) немалого также количества средств требует общее народное просвещение в первоначальных школах, так как число их должно быть очень велико вследствие того, что в периоде от 8 до 13 лет 140-миллионный народ русский имеет по крайней мере 12 млн детей, которым надо дать первоначальное общее образование[1].

Таким образом, для постепенного устройства и содержания своих ученых и учебных общих и специальных заведений такая страна, как Россия, при полном развитии просвещения потребует ежегодно несколько сот миллионов рублей вместо современных десятков миллионов рублей, расходуемых Министерством народного просвещения, разными другими министерствами и земствами на дело образования[2]. Таких средств на свое просвещение наш народ, еще часто голодающий, доставить своей стране ныне не может ни в виде частных пожертвований и расходов на образование детей, ни в виде государственного и земского обложения; другие настоятельнейшие надобности народные, особенно оборона[3], администрация, суд, церковь, практически жизненно и толково начальные народные школы, необходимо расходовать по крайней мере по 5 руб. на ученика в год. А тогда одни начальные школы потребуют от государства, земств, городов около 60 млн руб. в год текущих расходов.

Выходит почти неразрешимая по виду дилемма: для обогащения нужно просвещение, а просвещение немыслимо без предварительного обогащения. В такую же дилемму часто впадают и при других способах рассмотрения «народного блага». С точки зрения реализма нет безысходных понятий подобного рода, везде можно найти свой исторический выход, пригодный стране, времени и обстоятельствам. Одним из предметов предлагаемого ряда статей и будет служить разбор способов выхода из указанной дилеммы, а именно защита протекционизма как первого и испытанного средства для умножения общих народных достатков, из которых и собираются государственные средства, необходимые для удовлетворения возрастающих народных потребностей, подобных просвещению, обороне, путям сообщения и т.п. Но предмет моих статей далеко не ограничивается этим. Дело просвещения мне близко по всей моей прежней деятельности, оно теперь у всех на языке, а потому с него я начал,

но задача моя шире, мне хочется под конец жизни высказать ряд накопившихся личных суждений, касающихся многих других общественных вопросов современной нашей жизни, потому что я надеюсь на прочтение написанного мною хотя теми немногими еще у нас лицами, которые интересуются реальными науками и знают, что я старался во всю мою жизнь служить делу реализма с возможною простотою, и, быть может, не бесследно. Сомнению не подлежит, что наступившее столетие получило в наследство от прошлого совершенно своеобразную, новую постановку множества важных вопросов, всегда занимавших людей, но никогда не решавшихся до конца и не обострявшихся до такой степени, как к началу XX в. Таких вопросов множество, начиная с «женского» и «парламентарного». Уж хоть бы то одно, что теперь в отличие от недавнего прошлого стала очевидной для всех, даже для китайцев, бедуинов, негров, зависимость народов друг от друга и общая связь множества насущнейших интересов, казавшихся сперва лишь частными, а особенно неизбежность найти в будущем какой-нибудь способ общей жизни для согласования своих действий с общечеловеческими. Прежнее понятие о человечестве было чисто отвлеченным, так сказать, идеальным, теперь же оно становится реальным для каждого сколь-либо вдумчивого человека, а впереди несомненна тесная связь всех людей, включая негров и китайцев, и общая взаимная их зависимость. Многим бы этого не хотелось, приходится брататься с варварами, да никак иначе нынче, а особенно впереди, нельзя. Обычные требования пищи, семьи и народной защиты остались и останутся на прежнем месте, потому что в них немало зоологического, начального, но требованиями этими, казалось, прежде определялись все главные отношения внутреннего и внешнего государственного и частного быта, а теперь и эти оказались чуть ли не на втором плане, зависящими от отношений, почитавшихся первоначально лишь побочными следствиями основных потребностей. Таковы города, фабрики и заводы, образованность, пути сообщения, флоты, улучшение земли и т.п. Если они ныне страдают, всем становится, а чем дальше, тем больше будет становиться голодно и холодно, жутко и как будто близко к войне. Многое, многое так перевернулось, вся логика кучи соображений как будто извратилась. Тут необходимо разобраться, потому

что своя логика есть и в этом, чтобы не просто плыть по течению, а сознавать как его направление и силу, так и причину того, что без видимой катастрофы многие начала изменились, а также для того, чтобы иметь возможность направлять хоть часть нахлынувшего потока в двигательные турбины, т.е. на общую пользу, и не строить противу него задерживающих плотин, прорыв которых может составить действительное народное бедствие, всегда отвечающее попыткам остановить неизбежный исторический поток. Разобраться в таком сложном деле нельзя, однако, иначе как разделив его на части, сгруппировав сходственное и изучая части как с качественной, так по возможности и с количественной стороны, а затем составляя на этих основаниях гипотезы и предварительные толкования действительности, что одно дает возможность предугадывать предстоящее, в чем никак нельзя избежать субъективности, т.е. личного миросозерцания. Для начала такого разбора, чтобы он был плодотворным, необходимо избрать части наиболее простые, т.е. наименее запутанные и в то же время способные к измерению, потому что числа все же и всегда будут иметь степень объективности, через это и можно надеяться остаться реалистом, хотя во всем субъективном всегда будет преобладать известная степень идеализма. Изложенный путь свойствен естествознанию. О прямой пользе при нем нет даже и помина, но всякий знает, что естествознание, руководясь лишь любознанием, служило и будет служить прямой пользе людей, хотя непосредственно не имеет к ней касательства. Сказанное относится к одной, однако самой существенной стороне того, что далее желал бы изложить. Но у меня есть другая, более осязательная цель; она даже более настоятельна, потому что я живу среди детей и молодежи. Шаткости в общих мнениях и мыслях всюду теперь много, везде видна потребность многое старое заменить новым, а у нас, особенно в молодежи, это и подавно. Немало пережито шаткостей мнений каждым, кому хотелось вдумываться за последние 20–40 лет, так как без борьбы мнений никому, кроме отсталых, неразумных и нахалов, не достается даже малое успокоение в мыслях, не говоря уже о сложении твердого, сознательного убеждения. Своим рассмотрением некоторых накопившихся вопросов я не надеюсь совершенно устранить

эту шаткость, зная, что такая попытка никому не по силам, мне же желательно по возможности помочь молодежи разобраться в существующей путанице некоторых общих понятий, начиная с простейших, какими я считаю, например, вопросы о народонаселении, о внешней торговле, о фабриках и заводах, об устройстве учебных заведений и т.п. Притом я думаю, что даже и тут разбираться можно только относительно и в немногих вещах, направляющих желание и упование, которыми управляются все действия, в определенную сознательную сторону, так чтобы перестать шататься мыслями и составить, хотя со временем, определенную партию с ясно сознанными началами, не оторванными, а прямо связанными с историей как общечеловеческою, так и нашей, русскою. Хотя истина, конечно, одна, но пути к ней не намечаются ныне ни звездами, ни столбами, двигаться же по пути достижения истины необходимо, чтобы не быть насильно увлеченным неизбежно надвигающимися историческими переменами и сознанием ускорить предстоящую эволюцию. Двигаться же можно или в одиночку, или сплотясь группами, ища в разных направлениях, так как идти всей массой сразу, гуртом, как стадо, лишь в одну сторону, можно только под влиянием бессознательного убеждения, причем мало вероятности попасть на верную дорогу, и многое в истории показывает, что такое стадное движение нередко ведет к гибели. Излагая пути мыслей, сложившихся у меня, я отнюдь не заверяю в том, что они, эти мысли, единственные правильные, так как много раз уже уверяли людей в этом и заходили в безысходные пустыни. Но чтобы предстоящий путь был по возможности эволюционным и прогрессивным, прежде всего он не должен отрицать прошлого, потому что ветхие пути привели к современности, а из нее выскочить нельзя, как нельзя идти обратно и неразумно предоставить все дело случайности. Представляя действительность такой, какова она есть по качественным и количественным признакам, надо разобрать или понять причину происшедших перемен, потому что без этого никоим образом не найдется того направления, которому дальше должно следовать. Не думаю, что развиваемые мною соображения принадлежат одному мне, вероятно, они приходили многим людям, или не решавшимся вполне высказаться, или развивавшим их лишь намеками, не

так вступно, как хочется мне и как необходимо для того, чтобы вместо выяснений не получалась новая путаница. Рос я в такое время, когда верилось в абсолютную верность уже намеченных путей, а дожил до того, что ясно сознаю относительность прежних решений и необходимость новых, которые всегда первоначально бывают партийными. Думаю, что довольно этих вступительных слов, для меня очень трудных, а для читателей во многом неясных, лучше для примера перейти к тому вопросу, который более или менее волнует в настоящее время большинство русской мысли, сколько я ее понимаю, а именно к выяснению значения сельского хозяйства для общего благополучия всей страны в ее современном состоянии. Ограничиваясь лишь последними полутора столетиями, должно ясно видеть, что в это время роль сельского хозяйства претерпела всюду сильные изменения. В диком и полудиком состоянии, в каком, без сомнения, в начале было немногочисленное и разрозненное человечество, не было и быть не могло сельского хозяйства, так как под ним должно подразумевать не просто сбор того, что находится готовым в природе и может служить для пищи и одежды, т.е. не то, что содержится в понятии об охоте, рыбной ловле, сборе диких растений и т.п. Сельское хозяйство есть вид промышленности, т.е. обдуманного способа искусственно добывать вещества, нужные людям, при помощи соответственных животных и растений, содействуя их возрастанию в потребном количестве. Когда это искусство развилось до того, что стало служить основанием жизни людей, число их стало быстро прибывать, землю как источник добычи стали закреплять как за народами и племенами, так и за отдельными лицами и напрягали много усилий на то, чтобы при сравнительно малом труде добывать продукты на большое количество народа. Без сомнения, история могла начаться только после сложения сельского хозяйства у народов или пастушеских, или земледельческих, в особенности у последних, всего же сильнее и выразительнее у тех оседлых народов, которые сумели сочетать скотоводство с земледелием. Могло это случиться сперва, конечно, только в странах теплых и на почвах благодатных. Но постепенно, особенно при умножении народонаселения, явилась потребность завести сельское хозяйство

и на почвах малоплодородных, в странах с суровым или сухим и вообще малопригодным для растительности климатом. Это потому, что данная площадь земли может прокормить, т.е. доставить все необходимое от разводимых растений и животных, лишь ограниченному числу людей. И чем дальше в течение исторических времен и в направлении к теплым странам, а особенно при развитии оседлости, тем меньше число десятин или гектаров земли стало требоваться для данного возрастающего количества народа. Тут есть свои нормы, видные в том, что, когда в умеренных климатах Европы приходится примерно около 3–4 десятин на среднего жителя, тогда становится уже тесно и является надобность в переселении. Этими потребностями определяются вся история народов, войны и переселения. Если не прямая цель, то косвенная, а иногда сокрытая цель войн состоит в занятии земли, т.е. в увеличении или уменьшении территорий данного народа. Цикл войн этого рода, можно сказать, почти закончен за последнее время, так как земля обойдена до конца. Когда я учился географии, средние части Азии, Африки и Австралии, а также Южной и Северной Америки просто были неизвестны европейцам, в них жили свои народы жизнию почти уединенною, отрезанные от остального мира, и жили притом редко и плодились мало вследствие своих местных войн и отсутствия той развитой сельскохозяйственной промышленности, которая одна дает возможность размножаться до густоты населения. Теперь эти все страны известны, обойдены и постепенно заселяются, служа одним из поводов к предпоследним наступательным войнам, как видим не только из рассказов, подобных майнридовским, но и из событий, сходных с войнами в Трансваале или между Боливией, Перу, Бразилией, Венецуэлой и т.п. Первоначально народы, особенно азиатские, несомненно истощали свои земли до бесплодности при помощи уничтожения дикой растительности, всю землю занимая лугами и сельскохозяйственными растениями и достигая через то излишнего высыхания почвы. Особенно это часто могло случаться у кочевых народов, потому что им нужны большие площади земли для прокормления своих умноженных стад. Отсюда, т.е. из совокупности всего вкратце вышеозначенного, выясняется надобность переселений, примеры которых видны не только в начале нашей эры в великом

переселении народов и в нашествиях монголов, турок и тому подобных кочевников, совершившихся гораздо позднее, но и в переселении европейцев в Америку, Африку и Австралию, что нельзя считать законченным и по настоящее время. Таково же заселение Сибири. Это будет продолжаться, конечно, и впредь до возможно полного насыщения всей земли оседлыми, сельскохозяйственными народами. Переселения совершаются, руководясь как материальными потребностями в произведениях животного и растительного царства, требующихся для жизни люда, так и идеальным стремлением обеспечить возможность размножения возрастающим поколениям для того, чтобы под конец покорить всю землю (подразумевая сушу и воду) власти человеческой. Таким образом, несомненно, что сельскохозяйственные интересы считались в начальных периодах истории перворазрядными и роль всех других видов деятельности людской почиталась подчиненною этим интересам. Энциклопедисты конца XVIII ст. и деятели большой французской революции считали лишь сельское хозяйство плодотворною промышленностью, а все прочие виды ее бесплодными. У нас Тенгоборский, как у англичан Мальтус, и многие другие еще недавно по существу держались того же представления из-за соображения почти материального свойства. Но и такие идеалисты, как славянофилы прошлого времени, граф Л.Н.Толстой в наши дни, а с ними и масса наших литераторов, по сей день приписывают сельскому хозяйству во всех отношениях высшее значение для всей жизни людской современной и предстоящей и желают явно или между строк, чтобы этой мыслью определялись все мероприятия людские. Эта же мысль с особенной ясностью выступила у нас в последнюю эпоху при учреждении столь много надежды возбудившего Совещания о нуждах русского сельского хозяйства. Первая, и притом основная и простейшая, мысль, которую мне хотелось бы выяснить, состоит в разборе этого утверждения, считаемого мною малоподходящим к нашей эпохе и могущим повлечь за собой при неполном понимании глубочайшие и прискорбнейшие ошибки. Неполнота понимания значения сельского хозяйства имеет в наше время особое значение, так как на глазах людей совершаются исторические события, определяемые тем, что ныне земля вся обойдена, и на наших глазах происходит совершенно

явная борьба старого, или обычного, с новым, или наступающим. Вопрос о роли сельского хозяйства в жизни современных людей составляет в сущности такой вопрос, который ныне же надо решить категорически, для того чтобы не упустить исторического момента, который определяется равновесием между сельскохозяйственною промышленностью, с одной стороны, и всеми другими видами промышленности – с другой. К этим другим видам промышленности необходимо причислить прежде всего все горное дело, всю торговлю с перевозкою, всю переделывающую, т.е. фабрично-заводскую и ремесленную, промышленность и всю так называемую профессиональную деятельность, к которой надобно причислить не только всякую художественную и литературную, но и служебную, учительскую, военную и т.п. Вопрос сводится в сущности, когда в него вдумаешься, к зависимости общего народного благосостояния, т.е. среднего достатка, от меры развития сельского хозяйства и других отраслей промышленности. Этот вопрос и надобно рассмотреть в его составных частях, что и составляет один из существеннейших предметов ряда предлагаемых статей, но разбирать следует много предметов, и разбор местами очень сложен, а потому лучше предварительно высказать основные положения, которые излагаются вслед за этим. Однако еще раньше полагаю полезным сослаться на то, что русское сельское хозяйство известно мне не по одной начитанности, не по литературным указаниям, а прямо на деле, по личному опыту, который и привел меня постепенно к убеждениям, далее защищаемым, а в том числе и к протекционизму. В самую эпоху освобождения крестьян, т.е. в начале 60-х годов, когда земля сильно подешевела и господствовало убеждение в невозможности выгодно вести помещичье хозяйство, я купил в Московской губернии, в Клинском уезде, около 400 десятин земли, главная масса которой была занята лесом и лугами, но где было около 60 десятин пахотной земли, отчасти обрабатываемой, но без выгод, отчасти уже запущенной, как запущены были земли почти всех окружающих помещиков. Меня, тогда еще молодого, глубоко занимала мысль о возможности выгодно вести хозяйство при помощи улучшений и вкладов в землю свободного труда и капитала. Тогда я мог поступать последовательно, сил

было много, и хотя капиталов было мало, но все же они были вкладываемы охотно и с интересом, а знаний и требований рациональности было достаточно для того времени. Мне предрекали великий неуспех, тщету усилий, но меня это не смущало, а, напротив того, только возбуждало. Лет 6 или 7 затрачено мною на эту деятельность, и в такой короткий срок, при сравнительно малых денежных затратах получен был результат несомненной выгодности, как видно из подлинных отчетов о расходе и приходе. Введено было многополье, хорошее, даже обильное удобрение, заведены были машины, и устроено было правильное скотоводство, чтобы использовать луга и иметь свое удобрение. Когда я покупал землю, то весь средний урожай на десятину ржи не превосходил 6 четвертей, в лучшие годы – 8, а в худшие ограничивался лишь 4 или 5, полных же неурожаев в этих местах почти не бывает. Уже на пятый год средний урожай ржи достиг у меня до 10, а на шестой – до 14 четвертей с 1 десятины. Пропорционально этому увеличились и урожаи других хлебов, а молочное хозяйство на твороге, сметане и откармливаемых свиньях дало прямой свой доход, рассчитанный по той бухгалтерии, которой я держался тогда. В конце концов мне стало ясным, особенно после продажи части леса, которая отчасти окупила всю начальную стоимость имения, что вести хозяйство даже наемным трудом в Московской губернии, где кругом много фабрик и, следовательно, труд лучше оплачивается, можно с выгодою. Успех хозяйства виден был потому, что такие профессора, как И.А.Стебут и Людоговский, привозили студентов Петровской с.-х. академии осматривать мое хозяйство. Не говоря о чем другом, укажу здесь лишь на то, что в 5, 6 лет мне легко удалось по крайней мере удвоить всю урожайность земли, и тогда же мне стало ясно, что повсеместно в России, которую я, могу сказать, изъездил, легко достигнуть такого же удвоения урожая. Вообще для единичных хозяев это может быть очень выгодным, но для целой страны в этом нет ни надобности, ни пользы. Россия вывозит хлеб. Правда, что ее жители питаются, потребляя сравнительно с некоторыми другими народами меньше хлеба, и что вывозимый хлеб мог бы только довести их питание до возможной нормы, но никакому сомнению не подлежит, что удвоение урожаев привело бы к

огромному избытку хлеба, а тогда весь хлеб во всем мире потерял бы свою ценность, так как небольшой избыток хлебов роняет цену всей массы хлеба. И если у нас, особенно на юге, часто замечается противное, т.е. годам урожая отвечает повышение ценности хлеба противу голодных годов, то это зависит исключительно лишь от того, как известно всякому, занимавшемуся этим предметом, что в урожайные годы хлеб поступает на рынок чище, а в голодные годы – засоренный, англичане же, главные покупатели, не хотят перевозить сор и за чистый хлеб платят даже пропорционально высшую цену. Сверх этого основного замечания, которое не мешает намотать на ус многим, считаю необходимым присовокупить личное соображение. Затратив на покупку имения и на его улучшение известную сумму денег, я имел несомненную выгоду, достигавшую до 5–6% затраченных денег, это лучше, чем строить дом в Петербурге (знаю по опыту) или держать большинство процентных бумаг, которые часто в цене падают, но при этом личный труд не считался, а я вкладывал туда много труда, а потому задался уже тогда вопросом: отчего же труд по сельскому хозяйству оплачивается ниже, чем всякий профессиональный или другой промышленный? Разбирая этот вопрос по его существу, я и пришел к тем мыслям, которые далее доказываются в следующих положениях. 1) Первичное, или натуральное, сельское хозяйство назначается для удовлетворения личных потребностей, своих и семейных, и продает только избытки, обыкновенно случайные. Таково еще сельское хозяйство большинства наших крестьян. Оно еще не составляет настоящей промышленности, не включает в себя нисколько альтруизма, определяется лишь едва расширенным эгоизмом, т.е. личными и семейными нуждами, и вовсе не имеет в виду массу других людей; истинная же промышленность начинается лишь там, где личные нужды удовлетворяются вместе с общими и даже исключительно при помощи их. Рудокоп вовсе не потребляет добываемой им руды, учитель лишь выдает, а не приобретает знание. А деньги и богатства, это изобретение людское, натуральному хозяйству вовсе не свойственны, оттого они и даются другим видам промышленности, содержащим в себе альтруизм, т.е. взаимную связь людей, в большей мере, чем сельскому хозяйству. Поэтому, когда дело идет об современном

благосостоянии народном, первичные или натуральные формы сельского хозяйства должны быть считаемы только за историческую подготовку, а отнюдь не за норму, потому что с этой нормой уже ныне, а тем паче впереди никак нельзя связать понятий о народном благе, богатстве и благосостоянии, которые включают непременно альтруизм. 2) Сельское хозяйство, например помещичье и арендаторское, а отчасти и крестьянское или у мелких землевладельцев, становится истинною промышленностью, имеющей в виду общие людские интересы и собственные выгоды, основанные на удовлетворении общих интересов, тогда, когда оно, подобно всем другим видам промышленности, содержит в себе сверх земли явно выраженные и вложенные капитал и труд. Отсюда и вытекает пресловутая троица экономистов: земля, труд и капитал как производители полезностей, товаров, ценностей и богатства народного. Не вдаваясь в тонкости разбора этих понятий, даже не останавливаясь над определением «труда», который частехонько смешивают с «работою», что ведет к очень лживым выводам[4], обращу внимание лишь на то, что сущность дела сводится к преимущественному значению «труда», так как самое занятие «земли» и даже ее удержание определяются историческим трудом поколений, а «капитал» составляет лишь вид и форму накопленного и сбереженного труда протекшего времени. «Все – труду людскому!» – это лозунг всей истории, если не отдельных лиц, то, наверное, всего человечества, а в том числе и народное благо. От лентяев и лежебок

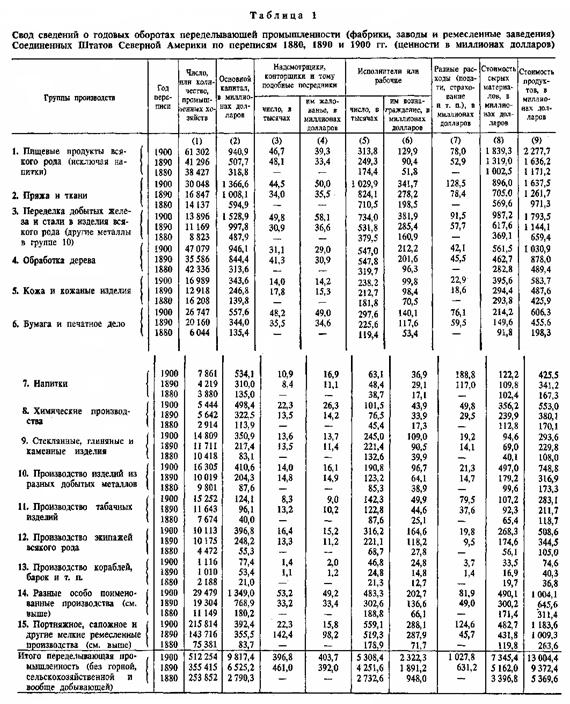

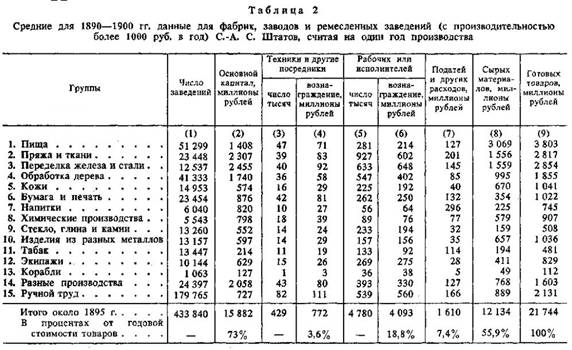

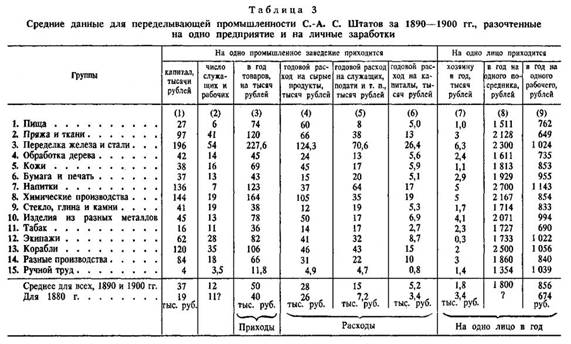

все отнимется когда-нибудь, несмотря ни на что, хотя сейчас еще часто не так. Свобода же труда, как неизбежно признать, составляет коренное условие его производительности и совершенствования. Эту свободу ограничивают земля и капитал, т.е. прошлая история, но текущая, если она не лжива, стремится ее увеличить. У всех новых видов промышленности нет этой свободе народного труда иных прямых ограничений, у сельского же хозяйства есть свое ограничение, состоящее в погоде, которая от труда независима. Отсюда логически ясно, что труд, приложенный к другим видам промышленности, может и должен давать и больше обеспеченности и больше всякой свободы, чем сельское хозяйство. Но так как без плодов сельского хозяйства поныне жить и множиться людям нельзя, то люди, поняв производительное и преимущественное значение труда, – волей или неволей – непременно должны стремиться к другим видам промышленности, и чем дальше, тем больше. 3) Труд и капитал, требуемые промышленным сельским хозяйством, гораздо выше, чем для общей совокупности всех других видов промышленности, притом они оплачиваются низшим валовым и чистым заработком по той простой причине, что тут предложение велико, пропорционально массе еще имеющихся свободных земель и потребности преимущественной механической работы, а не развитого труда. Сводя итоги 11-й переписи С.-А. С. Штатов (1890 г., Abstract of the eleventh census), можно легко вывести, что на 100 млн долларов капитала, затраченного в сельское хозяйство, валового дохода приходится только 15 млн долларов, а на 100 млн долларов, вложенных в переделывающую промышленность (фабрично-заводская и ремесленная), приходится валового дохода более 147 млн долларов в год, а вычитая расходы на покупку сырья, предпринимателю и его рабочим остается за весь труд в среднем – в 1-м случае принимаем весь валовой доход – 15%, а во 2-м – почти 24%, так как капитальная стоимость всех фабрик, заводов (не считая, однако, выплавку металлов, сахарные заводы и т.п.) и промышленных заведений в 1890 г. равнялась 6 139 млн долларов, на них куплено сырья на 5 021 млн долларов, а получено всего дохода 9 057 млн долларов. Вот поэтому-то государству, заботящемуся о благе народном, всего важнее (помимо забот о распределении)

увеличивать заработки на фабриках и заводах, так как они дают народу больший заработок. 4) Весь материальный прогресс человечества определяется тремя главнейшими, отчасти друг с другом связанными направлениями. Во-первых, стремлением получить желаемые продукты, затрачивая наименьше людского труда и всякой работы, что неизбежно влечет за собою преобладающее значение знаний; во-вторых, стремлением разделить труд при помощи его специализации и, в-третьих,– что всего важнее – стремлением увеличить количество полезного, другим нужного труда, потому что в сущности прогресс и всякие виды даже не вещественного богатства определяются количеством и качеством затрачиваемого труда. В силу этих соображений промышленное сельское хозяйство, основанное на капитале и знании и соображающееся с рынком, берет повсюду верх над натуральным хозяйством, назначаемым преимущественно для своих надобностей и случайно сбывающим продукты лишь в урожайные годы, а затем другие виды промышленности (горное дело, фабрики, заводы, профессии и т.п.) постепенно занимают все более и более людей и, давая свободному труду предпринимателей, служащих и рабочих наибольшие заработки, увеличивают общий, а потому и средний достаток людей. Постепенно, но неизбежно все люди войдут в эту колею, если народонаселение земли не перестанет увеличиваться. Лет за сто этого еще не было столь ясно видимо, как должно видеть это ныне. А от этой перемены должны измениться и многие исходные посылки, касающиеся народного блага. В гл. II (о народонаселении) и в гл. IV (фабрики и заводы) предметы, здесь указанные лишь вкратце, рассматриваются в некоторых своих подробностях более отчетливо, а потому считаю излишним здесь останавливаться над посылками этого рода. 5) Промышленное сельское хозяйство по существу своему ничем не отличается от фабрично-заводской или иной современной хозяйственной деятельности, совершенствуясь именно таким способом, что в него вкладывается капитал и в него затрачивается все меньшее и меньшее количество личной механической работы. Если знание, труд, деньги, вложенные в промышленность, способны давать свой доход, то это относится в такой же мере к сельскому хозяйству, как и ко всем другим промышленностям,

так что нечего сельским хозяевам кичиться против промышленников, они такие же капиталисты, как те. В начальном, первобытном хозяйстве земля преобладала, труд был преимущественно механическим, а знания и «капитал» были, сверх того, нужны лишь малые. Но постепенно земли истощались, улучшения потребовали и знаний, и капиталов, а число лиц, ищущих труда, умножилось – и дело стало совершенно в новую позицию, требующую пересмотра привычных понятий, особенно для людей, говорящих о народном благе. Надо же признать, что капитал приносит выгоды или играет свою важную роль исключительно потому, что он, именно он ныне выражает собой, хотя не прямо, а косвенно и отчасти условно, накопленный избыток прошлого труда, и труд, в этом виде сбереженный, способен давать то же, что труд, сейчас затрачиваемый. В этом должно видеть мировую справедливость, потому что сбережение не есть порок, а добродетель. 6) На Яве или в Китае и Японии, где преобладает натуральное хозяйство и климатические условия весьма благоприятны для сельского хозяйства, нет провинций, в которых бы приходилось более 3 жителей на гектар (почти десятина) земли, и можно сказать с уверенностью, что двое из этих жителей заняты сельским хозяйством. Не говоря об Англии или Германии, которым недостает своего хлеба, а останавливаясь только на С.-А. С. Штатах, вывозящих свои сельскохозяйственные продукты и имеющих образцовую статистическую отчетность, очевидно, что ныне уже совершенно достаточно одной трети жителей не только для того, чтобы снабжать сельскими продуктами остальные две трети, но и вывозить избыток. Никакому сомнению не подлежит, что в умеренных климатах, подобных среднерусскому, при надлежащих первичных усовершенствованиях ныне может требоваться уже менее труда, чем одного человека для трех средних жителей. Что же, спрашивается, делать остальным двум третям? И можно ли хоть одну минуту думать о том, что сельским хозяйством определяется все современное богатство народов? Или, не усовершенствуя земледелия, всю массу людей занимать хоть этою долею дел, нужных современным людям? 7) Не только чисто сельскохозяйственные народы вроде некоторых негритянских племен, но даже и народы

преимущественно сельскохозяйственные, каковы, например, китайцы и жители Индии, за последнее время стали и явно будут оставаться народами бедными и притом немало страдающими от повторяющихся голодовок. У них не скопляется того запаса сил, которые требуются в современном мире для того, чтобы выплывать в народных столкновениях. Школьное образование и религиозное воспитание вместе с некоторою организацией военного и гражданского управления могут служить еще для поддержания таких народов и для развития патриотизма, но из-за господствующей бедности у них не могут развиваться ни современные силы и знания, ни те виды личной обеспеченности самобытных особенностей и богатства всей культуры, которыми отличаются народы, сильно усложнившие свою промышленность всякими ее видами. Мы живем в эпоху, когда богатство и сила народов определяются преимущественно индустрией, а наши дети или внуки, вероятно, доживут до того, что богатство и вся сила народная будут определяться умелым сочетанием индустрии с сельским хозяйством; в С.-А. С. Штатах и Нов. Голландии это, по-видимому, уже поняли. 8) Необходимость усложнить первичную сельскохозяйственную деятельность иными видами промышленности (индустриею) – для роста всего народного благосостояния, богатства и силы, свободы и порядка, образованности и трудолюбия – всего более относится к народам северным, подобным нашему, русскому, у которых для сельскохозяйственного труда назначается лишь малая часть года. Те, кто ратует за исключительное преобладание у нас сельского хозяйства, не чувствуют того, что они стоят за ограничение приложения труда к деятельности на общую пользу. Труд в других областях промышленности прежде всего характерен тем, что он может быть приложен в течение круглого года, а количеством производительного труда или существующих потребностей людских определяется сумма народного богатства, а с нею ныне и вся сумма образованности и других видов современного благосостояния народного. Как бы ни развивалось наше сельское хозяйство, как бы ни умножалась его интенсивность, все же трудом, относящимся к земледелию и скотоводству, нельзя занять ни преобладающей массы русского народа, ни даже сколько-нибудь значительной его доли в зимние месяцы, и сельскохозяйственный

труд в странах умеренного пояса всегда остается преимущественно страдным, т.е. усиленным только в течение сравнительно небольшого времени, оставляя массу его совершенно свободным от необходимых трудовых занятий, определяющих в конце концов своим количеством величину народного благосостояния. Сотни раз надо повторять и всегда помнить, что все дается – только труду. 9) Русскому народу, взятому в его целом, обладающему большим количеством земли, способность к сельскому хозяйству исторически привычна; он разовьет сам свое земледелие, если начнет богатеть, получит большую свободу труда и увидит примеры. Ему прививать можно только улучшения, а это чаще всего возможно лишь при помощи капиталов. Но нашему народу, как и всем отставшим, не свойственны другие виды промышленности, потому что они составляют новые плоды развития общей образованности и усложненных потребностей. Потребности киргиза так ограниченны, что в его среде почти нет торговли, и ему (вероятно, поэтому отчасти) почти все равно, прикочевать ли к России, Китаю или Бухаре. Потребности же народные, начиная с образования, очевидно умножаются только по мере развития его богатства, следовательно, в заботах о благосостоянии народном первее всего надо иметь в виду начальное увеличение богатства народного. Богатство, или количество капиталов, судя по тому, что выше извлечено из американской переписи, может определяться скорее всего или преимущественно развитием других видов промышленности. А эти последние можно вызывать, покровительствуя им. Англия во времена Кромвеля и Франция во времена Кольбера первые поняли ту истину, что другие виды промышленности, особенно же горную, обрабатывающую и торговую, можно вызвать в своей стране искусственно, ограждая ее таможенной охраной по отношению к тем произведениям, которым желают покровительствовать, предлагая дешевый кредит для развития и оборотов и покровительствуя знанием, не избегая при сем даже видов промышленности, наиболее удаляющихся от первичных или натуральных видов потребности. Такая страна, как С.-А. С. Штаты, в эпоху, которая могла особо благоприятствовать сельскому хозяйству, и при благоприятнейших условиях почвы и климата, показала в наше

время, как сильно может влиять протекционизм на развитие видов промышленности, для которой имеются условия в стране. А так как новые виды промышленности дают всюду ныне больше валового дохода, т.е. общего достатка, и больше прямого заработка не только хозяевам, но и рабочим, то ими, исключительно ими в наше время определяется богатство и сила народа. Вот потому, бывши сельским хозяином и разбирая обстановку этого дела, я постепенно сделался убежденным протекционистом и считаю, что в заботах о народном благосостоянии первее, т.е. ранее всего, должно заботиться о других видах промышленности, а не о сельском хозяйстве. Я не был и не буду ни фабрикантом, ни заводчиком, ни торговцем, но я знаю, что без них, без придания им важного и существенного значения нельзя думать о прочном развитии благосостояния России. Меня при этом не страшит тот страх капитализма, которым заражена вся наша литература. Прежде всего замечу, что для меня капитал есть особая форма сбережений народного труда, способная возбуждать новый труд. Притом обыкновенно слышится у нас желание видеть и достигнуть усовершенствований в сельском хозяйстве, выраженных в увеличении урожаев на данной площади земли, а такое изменение современного положения нашего хозяйства совершенно немыслимо без затраты громадных капиталов, последние же могут накопляться только при помощи развития тех более новых видов промышленности, которые носят название или индустрии, или капиталистической промышленности. Избегать ее распространения – значит поэтому оставлять и само сельское хозяйство без капиталов, т.е. без коренных современных улучшений при низких и неуверенных урожаях, т.е. не заботиться о развитии народного богатства и благосостояния. 10) Затем надо видеть, что для новых видов промышленности преобладающая роль капитала такова же, как роль земли для первичных видов промышленности, – оба «кормильцы народные» с тем существенным различием, что земли не прибавить так легко и мирно, как капитала, и земля дана, говоря вообще, в ограниченном размере и лишь немногим, а росту капиталов нет границ и он может быть у всех. Земля ни по качеству, ни по количеству уравнена быть не может между всеми тружениками, а капитал – может, потому что обладает способностью

не только расти при помощи труда, но и делиться на всякие части, из которых одна идет капиталу, или капиталисту, другая – государству и третья, всегда самая крупная, – свободному труду, приложенному в капиталистическом производстве. В своем изложении я надеюсь ясно доказать, что заработок капиталистов на промышленных предприятиях не только численно меньше, чем трудящихся, но что первый падает, а второй возрастает и абсолютно и относительно. Важно также не упустить из вида, что капитал не только может быть, но и часто уже ныне бывает и стремится сделаться общим или сборным. Если вообразить, что со временем все и каждый (как почти уже теперь во Франции и С.-А. С. Штатах) будут в одно и то же время мелкими капиталистами и тружениками в заведенном сообща капитальном предприятии, то все кажущиеся напасти начинающегося капитализма окажутся ничтожными при обсуждении такого предмета, как благо народное. Кочевник, видя необходимость оседлого быта, плачется над необходимостью переменять все привычки. Так и сельскохозяйственные народы плачутся при необходимости перехода к капитализму. И для меня сетования литературы на капитализм совершенно одинаковы с оплакиванием киргизами того гарцевания и ничегонеделания, которое было раньше. Разум общий и доброжелательный здесь надо умножить, чтобы скорее и бодрее пережить начальную эпоху, наиболее трудную, а теперь наиболее настоятельную. Не умели мы в эпоху освобождения крестьян поместить тогдашние капиталы в промышленность, и придется их заимствовать в уверенности возврата с барышом и попутного накопления начала народного достатка, а там и сами обойдемся. Так все шли, особенно С.-А. С. Штаты, в промышленность. Пусть этот капитал придет из других стран, он пришел и в Америку из других стран, а это не сделало американцев чуждыми интересов своей страны, хотя они народ сборный. Притом я верю в способность русского народа ассимилировать и переработать в свою пользу весь тот иностранный люд, который придет вместе с капиталом. Вложат ли этот капитал частные предприниматели в частные предприятия или просто его займут государство, земства или особые промышленные банки с долгосрочными оборотами в других странах и снабдят им наших предпринимателей, это

мне все равно в настоящее время, хотя и подлежит глубокому и расчетливому обсуждению. Дело лишь в том, что для развития природных русских богатств, содержащихся в недрах земных, для переработки всякого иного сырья, для развития широчайшей торговли этими товарами и для роста просвещения страны неизбежно необходимы большие капиталы в такой стране, как наша. Эти капиталы могут накопиться с течением времени дома постепенно, но при помощи надлежащей системы покровительства могут прийти быстро, почти сразу, а тогда и результаты будут быстры, к чему примеров много даже у нас, например в быстром развитии сахарной, железной и особенно нефтяной промышленности, обзор которых я, быть может, дам в своем изложении, если усмотрю в этом явную пользу для доказательности. Теперь же остановлюсь, хотя кратко, как на том, что капиталы отечества не имеют, а потому, по моему мнению, им нельзя, кроме процентов, давать каких-либо прав в стране, так и на том, что когда я развивал свои мысли о важном значении быстрого у нас роста видов промышленности, то часто слышал от собеседников одно существенное возражение: у нас нет и не может быть рынка потребления для продуктов обрабатывающей промышленности, так как мы народ бедный, сельскохозяйственный. Тут содержится глубокое недоразумение, для разъяснения которого мне кажется достаточным привести два факта. Во-первых, когда строился большой многомиллионный мост через Днепр, доходы казначейства в том уезде сильно возросли просто от увеличенного потребления всякого рода товаров и спиртных напитков; где расходуют, там есть на что покупать. Во-вторых, поучительно знать по отчету 11-й переписи (цензуса) С.-А. С. Штатов, что в 1890 г. произведено товаров сельского хозяйства на 4 780 млн руб., продуктов горной промышленности – на 1 141 млн руб. и фабрично-заводской (без цены сырья) – на 8 180 млн руб., всего на 14 101 млн руб., а вывоз страны в год не достигал и 1 400 млн руб., т.е. вывоз составляет лишь малую долю, около 10% всего производства, так что страны всегда производят преимущественно для себя, но, производя для себя, могут выгодно сбывать иностранцам избыток производимого. Ведь капитал, затрачиваемый на промышленное предприятие, поступает почти весь жителям страны: землевладельцам,

продающим земли под промышленные учреждения, рабочим, добывающим сырье и его переделывающим, техникам, инженерам, механикам и т.п., и только маленькая доля в виде небольшого процента – самому капиталу, а потому весь достаток страны, вся ее покупная способность растут прямо по мере того, как учреждаются другие виды промышленности и в них затрачиваются основной и оборотный капиталы. Уж таково свойство капитала: если он тратится на производительный труд, то сам родит богатство, увеличивает спрос и оживляет всю деятельность страны. Покойный император Александр III ясно это понял, вводя в 1891 г. начала покровительственной системы. Их надо развивать. В 60-х годах, когда речь шла о возможности широко развить бакинское нефтяное дело, бывший министр финансов М.X.Рейтерн на мое утверждение, что вместо 1–2 млн пуд. можно легко довести у нас добычу до сотен миллионов пудов и вместо ввоза американского керосина – до вывоза огромной массы за границу, заметил очень скептически, «что это мои профессорские мечтания», а он и я дожили до осуществления такого мечтания, потому что рекомендованные меры все же были приняты и государство и страна вместо сотен тысяч рублей стали получать от этого дела десятки миллионов рублей ежегодно. 11) Само сельское хозяйство с двух сторон прямо нуждается в развитии других видов промышленности. С одной стороны, при развитии достатка у соседних жителей, занятых промышленностью, им можно сбывать массу таких сельскохозяйственных продуктов, которые нельзя далеко увозить, а разведение которых благоприятствует успеху сельского хозяйства, как большинство яровых продуктов, огородных овощей и продуктов, спрашиваемых прямо заводами, например свекловица, картофель, хмель, лен, хлопок и пр. С другой стороны, рациональное промышленное сельское хозяйство приобретает наибольшие выгоды от применения торговых и фабрично-заводских товаров, например искусственных удобрений, усовершенствованных машин и, главное, капиталов, которые нужны для сельскохозяйственных оборотов так же, как и для всякой другой промышленности. В Англии и Бельгии видим разительный пример того, что выгоднейшее, наиболее интенсивное, специализированное

сельское хозяйство находится в прямой связи по самому месту расположения с разными видами других промышленностей. Поэтому-то я считаю весьма нерациональным тот ропот наших сельских хозяев противу протекционизма промышленности, который часто слышен главным образом из-за того, что с развитием фабрик и заводов дорожает народный труд. Сам я вел сельское хозяйство в прямом соседстве с фабриками, знаю, что одно другому не вредит, а только помогает, и полагаю, что сельские хозяева, бурлящие противу капитализма, сами себе подрезывают ноги и поступают очень неразумно, тем более что увеличение народного заработка (он на фабриках выше, чем в сельском хозяйстве, и идет во весь год у крестьян, соседних с заводами) во всяком случае составляет начало накопления народного достояния, как видно и из отчетов сберегательных касс. Таким образом, сущность того, что я предполагаю развивать, сводится к тому, что «в заботах о благе народа» и его просвещении нужно иметь в виду прежде всего другие промышленности, а не одно сельское хозяйство; это последнее неизбежно разовьется само собой по мере развития других видов промышленности. Дело, однако, очень сильно усложняется тем, что эти другие виды промышленности составляют полные произведения человеческой деятельности в разных ее частях и в этом отношении отчасти проще сельского хозяйства. Растения, разводимые в сельском хозяйстве, требуют не только подготовленной и предварительно удобренной почвы, но и семян, текущей затраты влаги и солнечной теплоты. Так рост видов промышленности, определяющих современное народное богатство, требует не только предварительно подготовленных условий, но и текущих затрат не солнечной, а людской энергии, без чего, как там не бывает урожаев, так тут не бывает успеха. На просвещение должно взглянуть как на засеваемые семена, брошенные в удобную почву. На капитал и на таможенную охрану в этом отношении должно посмотреть как на предварительную обработку и удобрение, но, сверх того, здесь требуется особый ряд мер, или, правильнее сказать, действий, без которых урожая в промышленности быть не может, как его не может быть в хлебопашестве без своевременных дождей и теплых дней. Мне бы хотелось указать в своих заметках на главнейшие условия, необходимые для развития

видов промышленности. Между всеми ними первое преобладающее значение должно приписать свету современного просвещения страны, так как не по случайности, а по прямой внутренней связи промышленные в современном смысле страны в мире в то же время и просвещеннейшие; эти стороны дела находятся в теснейшей, но сложной взаимной связи. Но и совокупностью таможенной охраны, внесенных капиталов и развитого просвещения еще далеко не обеспечиваются промышленные успехи страны. Они определяются затем развитием инициативы и трудолюбия в стране. Такие предметы, как эти, нося в себе чисто духовный, единоличный характер, могут развиваться, как все духовные стороны, только в ответ на доверие и благодушное отношение к личным потребностям и стремлениям. Если представляются трудности при развитии соображений, касающихся таможенного покровительства, развития капитализма и роста просвещения, то они еще во много раз умножаются, когда нужно развивать мысли о накоплении в народе личной инициативы и трудолюбия, потому что в первых трех случаях можно проверить соображения числами, а в последнем сделать этого нельзя. Трудность еще возрастает потому, что именно здесь за последний век благодаря попыткам, подобным тем, которые сделали деятели большой французской революции: социалисты, коммунисты марксисты и тому подобные учения, – необходимо коснуться очень тонких струн человеческой жизни и административно- общественных мероприятий, которые при доброжелательном отношении к предмету и при желании действительного успеха – непременно должны быть постепенными, или эволюционными, и поставленными в историческую связь со всею предшествующею жизнью народа, так как всякий народ может переходить из сельскохозяйственного строя всей своей обстановки в промышленный только постепенно, или мало-помалу, но никак не может сделать этого вдруг ни путем переворотов революционного свойства, ни способом быстро исполняемых административных постановлений. Но так как уже мне кончается 7-й десяток лет и я никогда не был чужд реального рассмотрения относящихся сюда понятий, то я не очертя голову, а совершенно сознательно считаю своим долгом на исходе лет высказаться в этих деликатнейших отношениях, будучи уверен

в том, что реальное и свободное рассмотрение этих предметов может оставить свой полезный след. Однако к таким сложным предметам нельзя подходить с голыми руками, хотя и нельзя обставить всяких соображений числами, и вот по этой-то причине, раньше чем говорить о них, я предварительно рассмотрю три других вышеуказанных предмета: роль фабрично-заводской промышленности вместе с протекционизмом, значение капитализма и развития просвещения страны. Такая программа моих мыслей, излагаемых в предлагаемых статьях, столь широка, что ставит меня в положительное затруднение, тем более что у меня мало свободного времени и мал остаток сил, необходимых для предпринимаемого изложения. Труда я никогда не боялся, не боюсь и теперь, страшусь только длины времени, необходимого для такого развития указанных предметов, какое мне хочется ему придать. Свои соображения я начну с развития мыслей, касающихся статистических данных о народонаселении, так как без правильного суждения об этом предмете мне кажется невозможным выяснить перемену в роли, занимаемой сельским хозяйством, и неизбежную необходимость в настоящую эпоху жизни людей твердого убеждения в пользе протекционизма, т.е. развития горного дела, промышленности и торговли. Своими статьями мне, конечно, нельзя прямо помочь нашим недочетам в промышленности и торговле или в просвещении и гражданском устройстве страны, но условий для всего этого так у нас накопилось много, что вялость роста, наступившая во всем этом лишь в последнее время, определилась, по моему разумению, преимущественно неясностию в понимании средств и последствий указанных видов развития да предрассудками, а потому косвенно тут могут помогать даже единичные убеждения, если в их правдивости, разумности, доказательности и практической исполнимости нет поводов сомневаться. Но пусть предъявятся к моим статьям и сомнения этого рода, все же я постараюсь их закончить уже ради того одного, чтобы высказать назревшее, заветное, если и не все, то хоть часть, что успею изложить.

Глава вторая. Народонаселение Численное доказательство прогресса нашего времени по сравнению с прошлыми веками. – Возрастной состав народонаселения у половины всего человечества. – Предельный и средний возрасты народов. – Переходное состояние России

Почти все суждения мудрецов древних времен и большинства новых носят характер качественный, а в этом случае очень легко впадать в софизмы, как это показал особенно ясно во многих диалогах Платон. Когда дело идет о чисто духовных предметах и отношениях, тогда и по настоящее время в огромном большинстве случаев приходится ограничиваться качественными сторонами обсуждаемых предметов. Оттого, тут столь часто встречаются явные ошибки и разительные противоречия в суждениях, исходящих, по видимости, из одних, и тех же посылок. Но вот уже два или три столетия, особенно с того времени, как Галилей и Ньютон повернули все естествознание при помощи не столько качественных, сколько количественных соображений и показали, что этим путем легче всего можно достигнуть познания невидимого как бы видимого и быть уверенным в желаемом и ожидаемом как бы в настоящем, и с тех пор во всех частях науки, т.е. во всем искании истины, стремятся по возможности разыскать численные, измеримые признаки, свойства и отношения, чтобы, руководясь ими, находить количественные законы, носящие название эмпирических, или опытных. Этим путем лучше и тверже, чем прежними путями, укрепилась уверенность в существовании незыблемых божеских законов, логическую причину которых часто вовсе и не знают или только предполагают гипотетически, без всякой уверенности в истине предположений. Так, в сущности нам и до сих пор темна причина такого основного закона, как Ньютонов закон тяготения, что, однако, нисколько не препятствует пользоваться им с полной уверенностью в бесконечном числе случаев. Древнему человеку нужно было исходить из начала всех начал, что в сущности и привело древний

мир к розни и падению. Еще и поныне нередко встречается научное стремление признавать справедливым и общим только то, что становится понятным исходя из ряда качественных убеждений, сведений и обобщений, полученных ранее, так что несомненному даже количественному свидетельству действительности часто до тех пор не верят, пока дедуктивным путем не найдут надлежащих объяснений. Особенно ясный пример этому виден нередко в исследованиях по вопросам политической экономии, когда сомневаются в истинном значении протекционизма, хотя не решаются отрицать явной пользы от него в действительности. Новый человек, становясь реалистом, более скромен и довольствуется постижением доли истины, надеясь по частям открыть все ее тайны. До наших дней это относится преимущественно к миру внешнему или материальному, однако уже существует не напрасное стремление приложить тот же путь исходя из действительности, измеренной с возможною полнотою, к изучению духовных явлений. Социальный мир, или дела, относящиеся к людям и их отношениям, занимают здесь в некотором смысле средину, и с нее естественно было людям начать переход от изучения веществ к изучению духа. В социальных же отношениях количественные величины добываются путем собрания статистических сведений. Сколько-либо точная статистика с ее методами и анализом началась, можно сказать, только в XIX в. Говоря о народном благе, можно по манеру древних ограничиваться качественными отношениями, но лучше, т.е. вероятнее, достичь какого-нибудь успеха, пользуясь при этом числами статистики. В своем изложении я так и стараюсь поступать во всем том, для чего имеется готовый запас статистических данных; их часто недостает, и они несомненно очень сложны; из них можно извлекать лишь первые эмпирические выводы, но, руководствуясь ими, все же можно быть уверенным в том, что всякие заключения будут более правдивы и скорее приведут к начальным истинам, чем всякое соображение чисто логического свойства с идеальными или материальными предвзятыми качественными посылками. В начинаемом ряде мыслей и соображений, касающихся народного блага, на первом месте в указанных отношениях должно поставить соображения, касающиеся народонаселения вообще, потому что, как бы там

ни было, с какой бы точки отправления мы ни пошли, во всяком случае благо народное есть дело общее, касающееся совокупности людей, сложившихся в народы и государства ради тех или иных целей. Собрания статистических данных о народонаселении ныне уже весьма многочисленны, и я кладу засим в основу всех своих рассуждений численные результаты, добытые в переписях. Стараюсь воздержаться при этом по возможности даже от рассмотрения того коренного вопроса, которым с древности занималось человечество, а именно воздерживаюсь от разрешения вопроса о том, нужно ли для блага человечества вообще и для блага отдельных народов умножение народонаселения, или оно после некоторого предела представляет вредную сторону предмета. Древние, начиная с Ликурга и римских законодателей, считали первым благом народным умножение числа людей. Такого же воззрения и ныне держится по инстинкту масса человечества, и, высказываясь кратко, мне наиболее симпатично такое представление, но я знаю, что в новейшее время, особенно после того как наиболее энергические люди из Западной Европы стали выселяться в Америку и в особенности со времен Мальтуса, существует весьма развитое рассуждение, требующее ограничений в размножении человечества, руководясь преимущественно тем соображением, что для беспредельного увеличения человечества полагается предел в ограниченности земной поверхности, тем, что средства для существования заимствуются с этой поверхности и не могут беспредельно умножаться, тем, что при возрастании народонаселения возрастать будто бы должна и бедность, так как благ земных не хватит для всех, и тем, наконец, что рай земной и золотой век привыкли видеть в начальном быте человечества вслед за его творением и развитием в тропических условиях, где сама природа дарит людям все условия существования. Мне кажется совершенно излишним вновь опровергать посылки этого рода и узкую ограниченность мальтусовского учения, потому что достаточно указать на одно то, что после Мальтуса, хотя прошло 70 лет, блага в человеческой жизни не убавились, а прибыли и бедствия, подобные голодовкам, сплошному мору людей и крупным истощительным войнам, не увеличились, а явно уменьшились. Не понадобится мне разбирать этот предмет еще

и потому, что всякому реалисту очевидно, что мы живем в такую эпоху, когда для увеличения населения и среднего народного блага не видно еще никаких естественных преград, так как земной поверхности еще много пустует, а расселение далеко от равномерности, в добыче же пищи и всяких средств к жизни виден явный прогресс, так что данная площадь земли ныне дает или может давать несомненно гораздо более, чем давала за сто лет сему назад, впереди же и подавно, если реальные знания, промышленность, торговля, пути сообщения, стремление к миролюбию и т.п. не будут ослабевать и станут продолжать развиваться в такой же мере, как в последнее время. Допустим даже то, что со временем достигнется повсюду мальтусовская теснота населения, не позволяющая общего умножения достатка вместе с умножением народонаселения, все же не иначе как с отвращением должно отнестись к практическим выводам Мальтуса, касающимся искусственных, сознательных и прямых мер к уменьшению возрастания населения, уже потому, что это возрастание при современном положении вещей, а тем более при предстоящем необходимо должно вести за собой развитие просвещения (без него же нельзя и ждать густоты населенности) и всей частной сознательности людских действий, а вместе с ними и того, что называется нервностию, и тогда, наверное, само собой должно наступить некоторое равновесие между естественным стремлением к размножению и трудностью обеспечения возрастающего поколения, что и должно само собой, без каких-либо искусственных мер привести к высшему, или предельному, количеству людей на Земле, – пока не найдутся новые средства для их обеспеченности и общего прогресса вроде добычи при помощи морей не только питательных веществ, но и всех других условий жизни или вроде искусственного, на фабриках и заводах, а не на полях и лугах, добывания питательных средств. С реальной точки зрения такая эпоха еще далека, как видно уже из грубого расчета. Окружность земного экватора равна 40 077 км, а меридиана – 40 008 км (средний радиус равен 6373 км), общая поверхность Земли – около 510 млн кв. км; суша, не считая северных и южных полярных областей, пока еще неизвестных, составляет около 135 млн кв. км. Из этой поверхности суши при современном состоянии

вещей должно исключить площадь, занимаемую полярными тундрами, скалистыми горными хребтами и бесплодными песчаными пустынями вроде Сахары, хотя человечество, вероятно, воспользуется со временем и ими для умножения условий жизни. Исключению, таким образом, подлежит никак не более как 60 млн кв. км суши, неспособной ныне к культуре, все же остается по крайней мере около 75 млн кв. км земли, прямо ныне способной к разведению растений, животных и к жизни человека. Отчисляя отсюда почти целую четверть поверхности для возведения жилищ и вообще зданий, на дороги, воды и т.п., все же получим в реальности цифру не менее 56 млн кв. км пригодной для растительности. Из нее отчислим еще одну четверть на леса, так как при нынешнем состоянии цивилизации леса должно считать нужными людям для правильного ведения всего их хозяйства, хотя со временем, быть может, придет эпоха, когда леса станут давать свои особые питательные вещества, а не так, как ныне, – только топливо и поделочный материал для стройки, мебели, бумаги и т.п. Тогда за вычетом лесной площади все же остается для культуры не менее 42 млн кв. км, или более 4 млрд га, или около того же десятин. Вообще для всей суши можно ныне смело считать лишь треть земли пригодной и свободной для сельскохозяйственной обработки. Но если взять лучшие большие и теплые страны, почти лишенные негодной земли, то все же надо отчислить на жилье, дороги, воды не менее по крайней мере 1/3 поверхности, а потому в лучших случаях для сельского хозяйства можно выделить до 2/3 всей земли. Не вдаваясь в рассмотрение, сколько питательных веществ может дать гектар или десятина земли в разных климатах, не подлежит сомнению, что уже ныне на 131 508 кв. км всей земли (без всяких исключений: скал, городов, гор и пр.) на Яве живет более 26 млн жителей, т.е. приходится уже по 2 чел. на гектар всей земли или по 3 чел. на гектар обрабатываемой и способной к обработке земли, и что в китайской провинции Фокиен, лежащей против Формозы, теснота населения такова же или еще больше, потому что ее поверхность менее 99 800 кв. км, а жителей более 22 миллионов. Ни Ява, ни Фокиен не нуждаются в привозном хлебе или лишь в ничтожно малом, т.е. могут прожить своими средствами;

правда, жители эти не богаты, даже по временам сильно бедствуют, но таковы свойства всех чисто земледельческих стран, и мы все знаем, что бедность этих стран зависит не от недостатка питания в общем среднем, а исключительно от первичной простоты всего обихода этих стран, от отсутствия в них должной свободы труда, образованности и предприимчивости, а также, вероятно, отчасти от недостатков их общественного устройства. Но нельзя забыть, что это страны тропические, с климатом и почвой, особо благоприятными для растительности и далекими от среднего. К нему ближе страны Европы. Возьмем и здесь примеры тесноты. Вся поверхность собственно Англии и Валлиса (Уэльса) без исключений (гор, городов, дорог, лесов и т.п.) равняется 151 тыс. кв. км, на которых живет более 32 млн жителей, следовательно, приходится (ибо в 1 кв. км 100 га) опять более 2 человек (на всякий гектар), а по исключении 1/3 земли на скалы, внутренние воды, жилища, дороги и леса на гектар земли, способной к обработке, – более 3 жителей. В Бельгии (поверхность 29 456 кв. км, жителей более 61/2 млн) тесноты еще более. Правда, Англия и Бельгия ввозят хлеб и другие питательные вещества, но не потому, чтобы не могли разводить их в достаточном количестве для питания своего народа, но лишь потому, что в этих странах вследствие развития других видов промышленности, дороговизны земли и труда и дешевизны привозного хлеба ныне невыгодно заниматься хлебопашеством, а аграрные и политические порядки давно внушили, особенно в Англии, мысль о большой выгодности для всего блага народа развивать преимущественно другие виды промышленности и на них основать народное богатство, что, как известно, и удалось. Площадь Германии, опять без вычета городов, гор, лесов и т.п., равняется 540 750 кв. км, на которых живет 57 млн жителей, следовательно, в среднем приходится на 1 га более 1 жителя. Отчислить из всей земли Германии на горы, города, леса и т.п. необходимо по крайней мере 180 тыс. кв. км, так что останется для обработки удобных земель около 360 тыс. кв. км, или 1,6 человека на гектар. Но Германия обрабатывает и оставляет под лугами, судя по официальной таксации 1893 г., 35 млн га, т.е. в ней культура доведена до возможного ныне предела, и она, как известно, ввозит хлеб, т.е. своего ей недостает

при современных порядках хозяйства, в известной мере уже улучшенного. Поэтому для таких стран, как Германия с ее климатом, нельзя ныне считать более как 3 жителей на 2 га сельскохозяйственных земель. В России, хотя всей земли в целом еще очень много, есть уже местности, где теснота достигла английской и германской. Та северо-восточная часть Клинского уезда (на северо-восток от Николаевской железной дороги), где расположено мое имение, так же густо населена, как Англия или Бельгия. Там народ не голодает, потому что есть много фабрик и заводов, но ему недостает своего хлеба на целый год, с весны уже покупают хлеб, но я прямо вижу, как много земель еще пустует в этих частях Клинского уезда. Если бы их засевали, хлебов был бы избыток; не засевают же только потому, что есть на что купить недостающий хлеб. В Полтавской губернии всей земли около 5 млн га, а способной к земледелию и скотоводству, вероятно, не менее 4 млн га, жителей же в 1897 г. было 2,8 миллиона, т.е. на каждого приходится около 11/2 десятин сельскохозяйственной земли. В Петроковской губернии всей земли 1 223 тыс. га, а жителей было в 1897 г. 1 409 тыс., следовательно, и всей земли здесь приходится на жителя меньше, чем в Германии, а способной к земледелию и подавно. Не умножая примеров, можно поэтому с уверенностью сказать, что уже в наше время 1 га земли, способной к культуре, достаточно в среднем для всей земли не менее как на 2 жителей, т.е. не подлежит сомнению, что, вычтя леса, города, дороги, скалы и вообще не способные к культуре земли, ныне должно рассчитывать на возможность получить с 1 га культурной земли в среднем по крайней мере столько растений и животных, сколько нужно для 2 жителей. Со временем, конечно, урожаи еще возрастут, но, даже ограничиваясь пропорцией 2 чел. на гектар культурной земли, можно видеть, что ныне на Земле может жить не менее 8 млрд людей на вышеисчисленном количестве земли, способной к культуре, т.е. на 4 млрд га. Живет же на Земле, как должно ныне признать, не более 1,6 млрд людей[5]. Следовательно,

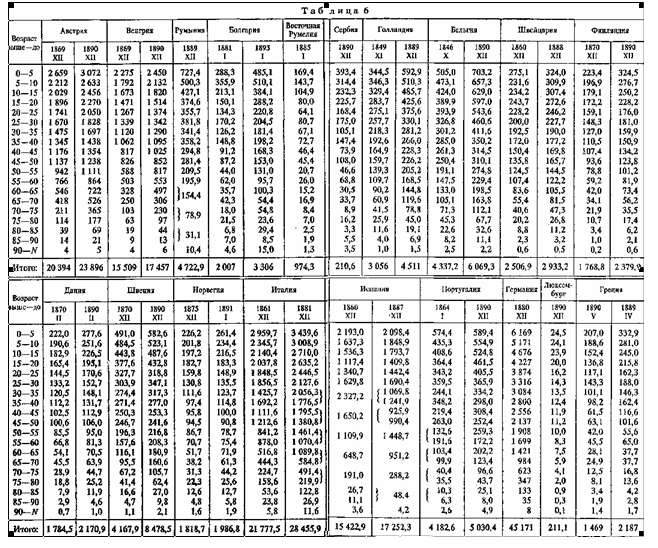

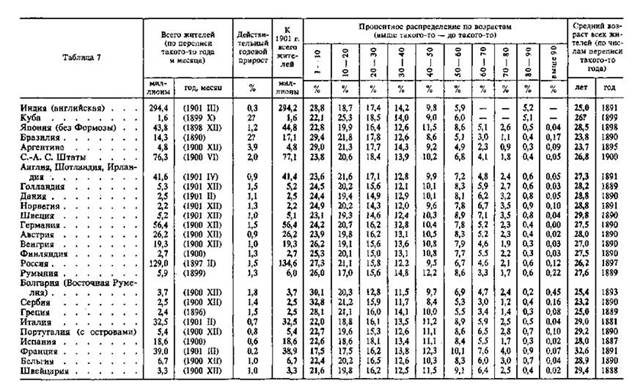

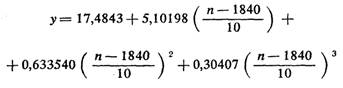

всякие мальтусовские бредни ныне к делу не относятся; человечество их не слушается, несомненно размножаясь. Естественный прирост человечества, т.е. годовой перевес рождаемости против смертности, в разных странах различен, и для жителей всей земли в среднем его можно принять ныне в 1%, т.е. в год прибавляется на 100 человек по 1 человеку. В России этот прирост выше, чем в остальных частях Европы, именно никак не менее 1,4%. В других европейских странах он пониже, например в Голландии, Германии и Норвегии – около 1,3%; в Англии, Швеции, Италии и др. – от 0,8 до 1,2%; в Испании, Швейцарии и т.п. – менее 1 %, а во Франции за последнее время близок к 0%, хотя в ней приходится не более как 72 жителя на квадратный километр в среднем[6]. В С.-А. С. Штатах, над числом жителей которых мы далее остановимся подробнее, естественный прирост несомненно более 1 %; то же можно сказать об Южной Америке. На Яве, где переписи ведутся уже давно и где голландское правительство мудро и мягко правит народом,

прирост превышает 1%. В Японии он также несомненно значительно выше 1%. В азиатской Индии, находящейся под английским владычеством, естественный прирост долго был не менее 0,7% и только в 90-х годах опустился вследствие смертности от голода до трети процента. Для Китая, Сиама и соседних стран, как и для совокупности всей Африки, прирост хорошо не известен, но путешественники единогласно показывают, что детей в этих странах множество, а потому едва ли можно полагать, что там естественный прирост менее 1%. На основании этого можно с уверенностью утверждать, что общий прирост человечества в настоящее время если не равен 1%, то близок, хотя есть сравнительно небольшие страны, подобные Франции, где народонаселение почти не возрастает, и есть народы или их отпрыски или части вымирающие, подобно нашим самоедам или некоторым природным жителям Новой Зеландии и некоторым индейским племенам. Такое вымирание целых народов или племен под влиянием встречи с другими народами несомненно существовало в прежнее время в огромных размерах. Войны, вытеснение народов друг другом, моровые язвы всякого рода и такие первичные обычаи, как людоедство, действовали в ту же сторону. Все это следует намотать на ус тем, кто, говоря о благе народном, ссылается на времена прошлых периодов человечества. Численный расчет еще яснее подтверждает это, показывая, что в прошлые времена жизни людей, хотя и был избыток земли, размножение людей шло гораздо медленнее, чем идет ныне, и доказывая этим лучше, чем какими-нибудь другими способами, действительные успехи (прогресс) человечества, так как увеличение наличности действительного прироста народонаселения может происходить только при улучшении общих жизненных условий, при уменьшении гибели части людей и при убыли слез отцов и матерей, видящих погибель детей от недостатков ли питания, или от войн, или от болезней и пороков. Исходя из современного количества жителей Земли, равного 1,6 миллиарда, и из современного среднего прироста в 1%, легко вывести, что первый миллион людей при современном среднем приросте жил бы не более как за 750 лет от нашего