Д. А. Баюк

Князь Вл.Ф.Одоевский в поисках природной музыкальной гармонии

Введение

К началу XIX века исследование законов природы в России все еще почиталось за иностранное новшество, да и оставалось таковым по сути. Развитие естествознания и само его существование в российском культурном климате было возможно исключительно благодаря людям в большинстве своем родившимся и всем без исключения воспитанным в странах западной Европы. К концу того же самого века картина радикально переменилась: науки о природе оказались уже полностью интегрированными в русскую культуру. Более того, как-то незаметно наука легла в основу преобразующегося мировоззрения просвещенных слоев общества, а ее достижения стали предметом национальной гордости. Механизмы и причины такого быстрого и решительного преобразования не только плохо изучены, но даже недостаточно осознаны. Два исторических обстоятельства, сыгравших ключевую роль в преобразовании менталитета западноевропейского человека в течение XVI и XVII вв., — возрождение античных ценностей и религиозная реформация, — были чужды российской истории. Здесь архаичное мировоззрение, как принято считать, стало деформироваться и разрушаться благодаря реформам Петра, повлекшим, в частности, создание академии наук и университета. Но даже существование этих институтов ни в коей мере не позволяет объяснить, почему вопросы, совсем еще недавно безразличные для большинства представителей интеллектуальной элиты, вдруг начинают ее беспокоить, и от ответов на них начинают зависеть ее представления о смысле жизни в целом.

Конечно, в этой статье не ставится цель сколько-нибудь полно проанализировать случившийся интеллектуальный переворот. Единственная ее цель — обратить внимание на ту вероятную роль, которую в нем сыграла предшествующая интеграция в русскую культуру европейского искусства. Вне всякого сомнения, искусство в России переживало в конце XVIII века небывалый подъем. Не только литература, но и живопись, музыка, архитектура привлекли к себе самое широкое общественное внимание, хотя и строилось по большей части на импортированных образцах. Конечно, французские романы или итальянские оперы принимались средними и высшими слоями общества с гораздо большей готовностью, чем, скажем, небесная механика Лапласа. Однако и они должны были травмировать российских читателей и слушателей своей вопиющей чужеродностью и требовать адаптации или, по крайней мере, перевода. Даже если допустить, что притягательность европейского искусства для просвещенной аристократии обусловливалась главным образом стремлением к более разнообразному и изысканному удовольствию, его пересадка на российскую почву подталкивало развитие филологии и музыковедения. Попытки сравнить импортированную культуру с тем, что произросло на родной почве само собой, и проанализировать обнаруженные различия влекли рост доверия к научным методам и некоторую привычку работы с ними. Увлечение идеями славянофилов привело видного российского философа, литератора и общественного деятеля князя Владимира Федоровича Одоевского к идее о необходимости надежного (= научно обоснованного) подхода в деле самоидентификации наций. Различия между ними проявляются в искусстве, но анализ их возможен только на основе научных методов. На протяжении многих лет он исследовал вопрос о том, что собой представляет современная западная наука, в каком соотношении она находится с системой натурфилософских представлений, предшествовавших научной революции XVII в. (Одоевский был, вероятно, лучшим в свое время знатоком алхимических сочинений XV-XVII вв.), и какие последствия для человечества имела (и, возможно, будет иметь) последовавшая за этой революцией индустриализация и модернизация. Кроме того, он попытался изменить складывающуюся музыкальную практику, сделав ее аутентичной российскому мелосу. Одоевский, вероятно, первым среди русских музыковедов обратил внимание на то, что система западноевропейской музыки является определенным итогом развития естествознания, и указал, что постижение сути русской музыки также должно основываться на точных физических и математических законах,

которые позволяют не только найти закон построения системы западноевропейской музыки, но и сконструировать иной закон, позволяющий построить иную систему, лучше соответствующую традициям русской народной и церковной музыки. Эти изыскания Одоевского обрели практическое воплощение: своеобразный музыкальный инструмент — энгармоническое фортепиано, — сконструированное и построенное в соответствии с его теорией. Подобных инструментов не было в истории русской музыкальной культуры, однако таких было немало создано в западной Европе в XVI-XVII вв. И хотя этот инструмент не был и не мог быть положительно воспринят сложившейся в России музыкальной традицией, он послужил предвестником того интереса к энгармонизму вообще, которым характеризовались эксперименты с поиском новых выразительных средств в музыке в ХХ веке. Более близким хронологически практическим итогом исследований Одоевского можно считать формирование нового направления в русской музыкальной эстетике его близким другом и отчасти единомышленником Михаилом Глинкой (1804—1857). Конечно, Глинка, в отличие от Одоевского, был гениальным композитором, но кто знает: может быть, если бы он не узнал от последнего, что у русской и итальянской музыкальных культур есть физические различия, выразимые на языке математических формул, его творчество пошло бы по иному пути. Обычно биографы делят жизнь и интеллектуальную эволюцию Одоевского на три периода. К первому относятся годы студенчества в Москве и первые годы чиновнической карьеры в Санкт-Петербурге. Тогда он был увлечен идеями немецкой идеалистической философии и собирал у себя дома кружок, состоящий из друзей-однокашников. Заседания протоколировались, а обсуждения находили отзвук в издававшемся ими журнале «Мнемозина». Тогда же он работал над романом о Джордано Бруно, так и оставшемся в набросках. Второй период охватывает 30—40-е годы XIX века, когда он с большим увлечением стал изучать средневековые алхимические трактаты и увлекся теософской доктриной Сен-Мартена. К этому периоду относится его сближение со славянофилами, когда он пытался построить теорию национальных различий, выраженных, прежде всего, в музыкальных формах. Можно предположить, что именно к этому времени относятся его первые опыты по изучению звуковысотных особенностей ладов русской церковной музыки. На этом фоне довольно парадоксально выглядит последующее превращение Одоевского в одного из самых рьяных пропагандистов западной науки в 50-е годы, что характеризует третий период его интеллектуальной биографии.

Один из главных тезисов настоящей статьи заключается именно в том, что переход от теософии к «позитивизму» был обусловлен успехом (в значительной степени преувеличенным в собственных глазах) научного объяснения различия музыкальных систем, традиционно используемых в российском пении и сложившихся в западноевропейской полифонической музыке[1]

Судьба Фауста в России

Имя князя Владимира Федоровича Одоевского редко привлекает внимание даже отечественных историков науки. Гораздо лучше он знаком философам и литераторам, хотя и им, по замечанию В. Г. Белинского, он гораздо больше известен своим именем, нежели сочинениями[2]. Его печатают до сих пор, но он не входит в число тех писателей, по которым судят о литературной физиономии эпохи. По большей части его печатающиеся произведения мы бы отнесли к разряду детских: «Городок в табакерке», «Пестрые сказки» и т. п. Опыты на ниве изобретательства были весьма неудачными, равно как и кулинарные эксперименты, — оттого в историю и не попали. И все же сложно найти в российском интеллектуальном пейзаже другую столь значимую фигуру, так последовательно проводившую в середине XIX в. пропаганду научного познания природы. Еще в студенческие годы друзья прозвали Одоевского «Фаустом». Очевидно, прозвище ему понравилось, так как он нарек им лирического героя своего главного сочинения — романа «Русские ночи» (1844). Впрочем, ныне, увы, почти забытая поэма гениального Гёте пользовалась в России невероятным успехом на протяжении всего XIX и большей части ХХ веков, поэтому «русских Фаустов» было предостаточно. Если же говорить о князе Одоевском, то сравнение кажется не очень удачным. Ну какой, в самом деле, Фауст! Одоевский никогда не тяготел ни к уединению, ни к заклинанию темных сил. Его увлечение алхимией и магическими искусствами было явно и недвусмысленно направлено на общее благо, а не на решение личных проблем. К тому же в отличие от немецкого прототипа «русский Фауст» Одоевский вполне мог оказаться на престоле, более того, у него было больше прав на это, чем у правившего тогда императора: род Одоевского по отцовской линии восходил к первому русскому князю Рюрику[3]. Биография Одоевского была не богата событиями. Родился он 31 июля 1804 года в Москве, где и умер спустя 65 лет 27 февраля 1869 года. Самый известный из его родственников-современников, поэт-декабрист

Александр Иванович Одоевский, приходился Владимиру Федоровичу двоюродным братом; кроме родственных, их объединяли и самые тесные дружеские узы. Князь обучался в Московском университетском благородном пансионе, — дворянском учебном заведении, фактически представлявшем собой один из факультетов Московского университета. По исходному замыслу он должен был стать московским аналогом Царскосельского Лицея, однако после недолгого расцвета 1818-1830 гг. все его льготы были ликвидированы императорским указом, а сам он преобразован в гимназию[4]. Одоевский попал туда в 1816 г., когда дворяне «продолжали не хотеть учиться в университете» и главная цель пансиона виделась в том, чтобы создать дворянским детям приемлемые для их родителей условия подготовки к чиновнической карьере. Поэтому здесь давали те знания и вырабатывали те необходимые навыки, которые, по представлениям того времени, могли бы пригодиться на государственной службе. Преподаваемые предметы разделялись на три категории: «науки», «языки» и «искусства». К первым относились «закон божий, математика чистая и смешанная, фортификация и артиллерия, архитектура, право и российское законоведение, история всеобщая и русская, логика, риторика и правоучение, физика и натуральная история, география и статистика». Вторые включали в себя «языки: латинский и немецкий, английский, французский и итальянский». А под «искусствами» понимались «чистописание, рисование, музыка, танцы и т. п.»[5]. Столь широкое образование с неизбежностью было поверхностным, обеспечивая лишь самые общие представления обо всех изучавшихся там дисциплинах[6]. Среди выпускников пансиона немало выдающихся личностей: Жуковский, Грибоедов, Чаадаев, Лермонтов. Все они, правда, прославились скорее на литературном или общественном поприще. Достижения их в науках более чем скромны. Вполне возможно, что образ Фауста друзьям Одоевского навеяла необычная обстановка его жилища. Например, Яков Петрович Полонский (1819-1899) так описывает его московскую квартиру: «Посреди своего обширного кабинета, заставленного и заваленного книгами, рукописями, нотами и запыленными инструментами, князь Одоевский в своем халате и не всегда гладко причесанный, многим казался или чудаком или чем-то вроде русского Фауста. Для великосветских денди и барынь были смешны и его разговоры и его ученость»[7]. Продолжением звучит описание еще одного его московского приятеля Михаила Петровича Погодина (1800—1875): «Две тесные каморки молодого Фауста под подъездом были завалены книгами — фолиантами, квартантами и всякими октавами, — на столах, под столами,

на стульях, под стульями, во всех углах, — так что пробираться между ними было мудрено и опасно. На окошках, на полках, на скамейках, — склянки, бутылки, банки, ступы, реторты и всякие орудия. В переднем углу красовался человеческий костяк с голым черепом на своем месте и надписью: sapere aude. К каким ухищрениям должно было прибегнуть, чтобы поместить в этой тесноте еще фортепиано, хоть и очень маленькое, теперь мудрено уже и вообразить!»[8]. Среди занятий, которым посвящает свой досуг этот странный князь, оба этих автора, а также многие другие, упоминают акустику, химию, математику, технику. Увы, ничего конкретного. Да и вряд ли образование Одоевского могло ему позволить понимать серьезную научную литературу. Однако интерес несомненен — интерес для его современников и даже единомышленников не понятный. Одоевского иногда хочется сравнить с дилетантами-естествоиспытателями Великобритании XVII—XVIII веков — тот же, в общем-то, праздный интерес и та же страсть к постановке опытов. Но в отличие от них Одоевский не проводит опытов ради самих опытов, позитивное знание меньше всего интересует его ради себя самого. Его интересует смысл человеческой жизни. По натуре своей он мистик, только это его и сближает с немецкими романтиками — может быть даже отчасти и с Фаустом. Но чем он снова и безусловно не похож — это открытостью характера и социальной активностью. Принимая у себя в доме людей с самых разных этажей российского общества того времени, он старался провоцировать их на свободный обмен идеями и пропагандировать свои собственные идеи скорее устно, чем письменно. Янчук приводит слова некоего англичанина Скайлера, впоследствии работавшего над биографией Толстого: «В его [Одоевского] знаменитом и любопытном кабинете, в котором все русские писатели от Пушкина до графа Толстого так часто беседовали, где сидели Глинка и Берлиоз, и все музыканты, и в самом деле все замечательные люди России, где бывали императоры и великие князья, — все были равны и совершенно дома. [..] Рассказывать обо всем, что происходило там, значило бы дать описание русского общества лучшего пошиба»[9]. А Иван Иванович Панаев (1812-1862) довершает портрет описанием того, что обсуждал Одоевский со своими гостями: «Он беспокойно хватается за все для удовлетворения своей природной любознательности: он занимается немножко положительными науками и в то же время увлекается средневековыми мистическими бреднями, возится с ретортами в своем химическом кабинете и пишет фантастические повести, изобретает и заказывает какие-то неслыханные

музыкальные инструменты и, под именем доктора Пуфа, сочиняет непостижимые уму блюда и невероятные соусы; изучает Лафатера и Галля, сочиняет детские сказки под именем «Дедушки Иринея», и вдается в бюрократизм. Литератор, химик, музыкант, чиновник, черепослов, повар, чернокнижник, — он совсем путается и теряется в хаосе этих разнообразных занятий. Поддерживая связи с учеными и литераторами, он с каким-нибудь профессором физики или математиком заводит речь о поэзии и советует ему прочесть какую-нибудь поэму; с Белинским, не терпевшим и преследовавшим все мистическое, он серьезно толкует о неразгаданном, таинственном мире духов, о видениях, и насильно навязывает ему какую-то книгу о магнетизме, уверяя его, что он непременно должен прочесть ее»[10]. Между тем главным и, очевидно, совершенно непонятным подавляющему большинству его современников остается для него интерес к музыке. Непонятным не потому, что они не любили музыки (среди ближайших его друзей был, например, Михаил Глинка, — один из лучших русских композиторов не только среди его современников, но и в абсолютном измерении), а потому, что не понимали самой природы этой любви, распознающей в музыке одновременно мистику и естественную науку. Одним из первых в России он начал изучать свойства музыкального звука при помощи физических приборов, усомнившись в пригодности западноевропейской музыкальной системы для записи и воспроизведения русской музыки. Погодин пишет о тщетных усилиях Одоевского растолковать окружающим свои взгляды на природу музыкальной гармонии: «Одоевский прочел в Москве несколько лекций о музыке для своих приятельниц, — потом издал свои основания с целью просветить профанов. Он употреблял все усилия, чтоб растолковать им правила гармонии, но, увы! большею частию без успеха, по крайней мере я должен был признаваться ему, что, несмотря на все его объяснения, изустные и печатные, я ничего не понимаю, и он махал рукою, все-таки при всяком случае возобновлял свои объяснения и спрашивал: понимаешь ли? Нет, не понимаю!»[11]. Служебная карьера Одоевского целиком проходила в Санкт-Петербурге. Высот в ней не достиг, богатств не нажил. Когда карьера завершилась, он вернулся в родную Москву. И до, и во время, и после государственной службы главным для него оставалась умственная жизнь, находившая выход в виде литературного труда, публицистических заметок, публичных выступлений и писем по инстанциям. Поистине «русский Фауст» широк душой! Мечты о бессмертии могут найти место и под мундиром государственного чиновника.

Смысл познания

В конце жизни Одоевский так описывал путь, по которому пришел к мыслям о пользе естественных наук: «Моя жизнь протекала в ту эпоху, когда метафизика была такою же общую атмосферою, как ныне политические науки. Мы верили в возможность такой абсолютной теории, посредством которой возможно было бы построить все явления, точно так, как теперь верят в возможность такой социальной жизни, которая бы вполне удовлетворяла всем потребностям человека; может быть и действительно такая теория и такая форма будут когда-нибудь найдены, но ab posse ad esse consequentia non valet. Как бы то ни было, но тогда вся природа, вся жизнь человека казалась нам довольно ясною, и мы немножко свысока посматривали на физиков, на химиков, на утилитаристов, которые рылись в грубой материи. Из естественных наук лишь одна казалась нам достойной внимания любомудра[12] — анатомия, как наука человека, и в особенности анатомия мозга. Мы принялись за анатомию практически, под руководством знаменитого Лодера, у которого многие из нас были любимыми учениками. Не один кадавер мы испортили; но анатомия естественно натолкнула нас на физиологию, — науку тогда только что начинавшуюся и которой первый и плодовитый зародыш появился, должно признаться, у Шеллинга, впоследствии у Окена и Каруса. Но в физиологии естественно встретились нам на каждом шагу вопросы, необъяснимые без физики и химии, да и многие места у Шеллинга (особенно в Weltseele) были темны без этих наук. Вот каким образом гордые метафизики, даже для того, чтобы остаться верными своему знанию были приведены к необходимости запастись колбами, реципиентами и тому подобными снадобьями, нужными для грубой материи»[13]. Рассуждение, впервые опубликованное уже после смерти автора, предполагалось вставить в новое издание романа «Русские ночи» — самого крупного и самого значительного произведения Одоевского. И, как кажется, необходимость этого рассуждения заключена именно в несоответствии точки зрения, выраженной в романе, с той позицией, на которую Одоевский встал к концу жизни. Разбор самого романа ни в коей мере не может быть предметом настоящей статьи, однако в нем проговорено несколько важных тезисов относительно познания природы и его функции в человеческом обществе. Прежде всего, для обозначения естественных наук автор зачастую пользуется словом «просвещение», что может показаться необычным для нас сегодня. Даже с точки зрения процитированного фрагмента такое отождествление довольно странно. Оно, однако, совершенно

логично вытекает из характера полученного Одоевским образования. Естественные науки, которые ему преподавали в Пансионе, должны были приучить учащихся к строгости мышления. Это единственное предназначение, ради которого будущие чиновники изучали физику и математику. То что «просвещение» может быть полезно для чего-то еще, уже само по себе является важным открытием: «Садясь в карету, Ростислав остановился на подножке. — Послушайте, господа, — сказал он. — Ведь карета есть важное произведение просвещения? — Какое тут просвещение, — закричали его нетерпеливые спутники. — Двадцать градусов мороза: садись скорее! Ростислав послушался, но продолжал: "Да! карета есть важное произведение искусства. Вы, укрываясь в ней от ветра, верно никогда не думали, какие успехи в науках были необходимы для создания кареты!"»[14]. Примечательно, что сам герой романа переживает сделанное им наблюдение именно как открытие. Не менее примечательно и то, что потрясение вызвала причастность кареты именно «просвещению», тогда как ее причастность «искусствам» казалась очевидной! Согревшись, остальные герои также проникаются священным трепетом при мысли о том, сколь значительный путь интеллектуального и технологического развития должно было проделать человечество, чтобы прийти к такой простой и неприметной в российском быту вещи, как карета: «Для рессор надобно было взрывать рудники, для сукна — воспитать мериносов и изобресть ткацкий стан, для кожи — открыть свойства дубильного вещества, для красок — почти всю химию, для дерева существовать мореплаванию, Коломбу открыть Америку и проч. И проч.». Не случайно в одном из ранних вариантов романа его название звучит так: «Русские ночи, или о необходимости новой науки и нового искусства»[15], и роман предварен эпиграфом: «Два труда подлежит человеку в этой жизни: понять то, что существует и что должно существовать». Открытие, сделанное Одоевским в промежуток времени между окончанием Пансиона в 1825 году и написанием романа в 1844-м, повернуло его мысли в новую сторону. По мере реализации замысла он понял, что излишняя экзальтация будет вредить восприятию основной идеи. Поэтому в том же наброске после заглавия и эпиграфа Одоевский дает краткую характеристику главных героев, фактически не участвующих в действии, но обсуждающих новеллы, составляющие роман: «Фауст — наука, Виктор — искусство, Вячеслав — любовь, Владимир — вера, я -русский скептицизм».

Персонажи и их роли сохранились и в окончательном варианте романа. Доминирует — выражаемая Фаустом. Смысл ее заключается в том, что дряхлеющее западное общество породило бесценное сокровище — науку. Грядущий XIX век должен стать веком России, которая сможет соединить (свою) «силу юноши» с «опытностью старца» (Запада). Сам Запад обречен на гибель, забыв поэзию, потеряв чувствительность к музыке, подменив нравственность соображениями личной выгоды. Нет сомнений, что это позиция самого Одоевского. Вторая его половинка, рассказчик, олицетворяющий «русский скептицизм», лишь подыгрывает Фаусту, усиливая его аргументы своими сомнениями. Даже в том, что касается «мудрости», Запад встал на ложный путь, утратив большую часть накопленных знаний: «Мы не двинулись ни на шаг в знании природы со времени бедственного направления наук, произведенного Бэконом Веруламским, а еще более его последователями. Кто будет иметь терпение прочесть творения алхимиков, тот легко убедится в истине этого странного на первый взгляд утверждения; все нынешние химические знания находятся не только в Альберте Великом, Рогере Баконе, Раймонде Луллии, Василии Валентине, Парацельзии и других чудных людях сего разряда, но эти знания были настолько разработаны, что встречаются и в алхимиках меньшей величины»[16] .Основная беда нового направления в том, что было утрачено единство знаний; их распыление по множеству специальных областей лишило их смысла и обрекло на бессилие в решении сколько-нибудь важных вопросов: «"Скажите, нельзя ли объяснить некоторые исторические происшествия влиянием химического состава веществ, в разные времена употреблявшиеся в пищу человеком?" — Извините, я не могу развлекаться изучением истории — я химик. "Скажите, действительно ли изящные искусства и в особенности музыка имеют такое сильное влияние на смягчение нравов — и какой именно род музыки?" — Помилуйте, ведь музыка так, забава, игрушка — когда мне ею заниматься? — я юрист. "Скажите, не может ли нынешняя ваша постоянно страстная, или блистательная музыка нарушить равновесие нравственных стихий, от которых зависит устройство общества?" — Извините, этот вопрос от меня слишком далек — я играю на скрипке»[17]. Претензии науки на собирание «фактов», полученных из «чистого опыта», на добычу «положительного знания» Одоевский объявляет соблазнами Люцифера, поскольку наукой не может называться собирание всего, что попадается на глаза, безо всякого разбора, а «разбор уж предполагает какую-нибудь теорию»[18] .

Впрочем, романтическая позиция, на которой стоит Фауст и которая, как он подчеркивает, значительно мягче той, которую занимали его неназванные друзья-славянофилы, в отношении древнего знания несколько изменилась в 50—60-е годы. В своих рукописях, относящихся к последнему десятилетию его жизни, он сравнивает астрологию и алхимию с фантомом, к которому устремляется фантазия человека в неугомонном стремлении к познанию истинных причин вещей, врожденном природном стремлении человека. Но потом фантом исчезает, «и человеку остается в барышах положительные его знания... от астрологии — астрономия, от алхимии — химия»[19] Эти «положительные знания», по оценке Одоевского, «у нас на Руси», где они только начали приживаться, «только выглянули на свет божий... важнее хлеба насущного»[20].

В один голос

Какие бы перемены не переживало мировоззрение Одоевского, главное в нем остается неизменным — стремление к синтезу научного метода с эстетическим чувством и нравственным законом. Высшим проявлением эстетического, по его мнению, является музыка. Ей посвящены обширные пассажи художественных произведений и многочисленные статьи в периодических изданиях. Однако музыка уже сама по себе содержит в себе и эстетическое, и научное. Одоевский уверен, что в музыке существуют такие же объективные закономерности, как и в астрономии или в химии, которые могут быть постигнуты методами, характерными для положительной «науки». В своей речи, произнесенной на открытии Московской консерватории 1 сентября 1866 г., он прямо призывает ее будущих студентов отнестись к своему будущему ремеслу не только как к искусству, но и как к науке: «Народные напевы суть народная святыня, к которой надлежит приступить с девственным чувством, без всякой заранее предпосланной теории, не мудрствуя лукаво, но записывая народную песнь, как она слышится в голосе и слухе народа, и затем должно будет постараться извлечь из самих напевов, как они есть, их теорию. [...] В наше время мы уже не можем довольствоваться одними предположениями; наука должна исследовать это явление»[21]. К этому времени благодаря своему личному опыту он мог рассчитывать на вполне конкретное содержание этого тезиса. Например, такое. В XIX веке так же, как и сейчас, для настройки инструментов того или иного оркестра использовались камертоны. Каждый камертон —

это своего рода небольшой музыкальный инструмент, способный издавать один-единственный звук, служащий эталоном для всех прочих инструментов. Главное и единственное к нему — способность сохранять этот звук постоянным на протяжении долгого времени, не реагируя ни на температуру, ни на влажность. Но это особое искусство, которым удалось вполне овладеть уже только в ХХ веке. До того одними и теми же нотами обозначались звуки, воспроизводившиеся разными оркестрами весьма по-разному. Строго говоря, проблема эта скорее формальная. Различие, о котором идет речь, настолько невелико, что его может уловить только хорошо тренированное ухо музыканта. Теоретически сложность может возникнуть, если два разных оркестра должны играть вместе, — такое иногда случается в практике военных оркестров во время парадов. Но сложность эта легко обходится на репетициях, если договориться, кто под кого подстраивается. Тем не менее общее веяние времени требовало унификации, и императорским указом в 1861 году был создан Комитет по приведению в однообразие камертонов России (в полковых и театральных оркестрах), руководство которым было возложено на князя Одоевского и начальника Физической Обсерватории академика Адольфа Яковлевича Купфера. Сверка камертонов производилась при помощи оптико-акустического прибора («снаряда Лиссажу», как называет его Одоевский). Деятельность комитета оказалась чреватой новыми открытиями: чувствительность «снаряда» оказалась существенно превосходящей чувствительность уха. «Не подвергая еще двух данных камертонов действию снаряда, -пишет Одоевский, — мы спрашивали друг друга: кажутся ли они нам верными? Мой слух, более развитый, нежели у почтенного академика, часто находил различие между звуками двух камертонов, когда Купфер не ощущал этого различия; но нередко и мой слух терял сознание такого различия; я находил камертоны вполне верными, — но оптический снаряд обозначал ошибку моего слуха иногда на 4 и 5 на 877 вибраций в секунду»[22]. Вывод, который делает отсюда Одоевский: «Слух не представляет собой такого масштаба, посредством коего можно было бы проверить звуковые явления». Здесь вопрос о роли и значении науки, равно как и об используемых ею методах, переводился из метафизической в совершенно практическую плоскость: полагаясь только на слух, было бы невозможно отличить два камертона с близкой, но все же различающейся частотой колебаний. Следовательно, «цель Комитета не была бы достигнута». Отсюда Одоевский делает общий вывод, что свобода художника не вступает в противоречие законам природы,

но подчиняется им, так же как свобода механика не может преступить закона сохранения энергии, а фантазия математика — найти способа разделить 3 на 2 без остатка. «Гений скорее других угадывает законы природы, но не творит их. Музыкальные композиторы всегда опережали условные теории... но они не могли изменить естественного закона совпадаемости звуковых качаний»[23] Музыканты, и в первую очередь это относится к российским музыкантам, беззаботно пренебрегали, по мнению Одоевского, наличием законов природы, определявших восприятие тех или иных музыкальных звуков. И эта беззаботность была «тем более непростительна, что рациональная разработка законов музыкальных явлений началась довольно давно: начало ей положено нашим великим математиком Эйлером[24]. В новейшей науке первое место по сей части принадлежит Гельмгольцу»[25]. А если говорить о российской музыке, то «рациональная разработка» здесь была чревата гораздо более важными и неожиданными открытиями, нежели несовпадение полковых камертонов. Взглянув на музыку как на объект опытного знания, Одоевский сделал открытие, касающееся самых ее основ. Используемый современными ему российскими музыкантами звукоряд был непригоден для той музыки, которую они должны были играть. Дело все в том, что бесконечное разнообразие звуков, извлекаемых из всякого музыкального инструмента, так сказать, в потенции, на практике жестоким образом ограничивается, так как чрезмерная свобода неприятна уху. Общепринятая к тому времени музыкальная система (остающаяся с некоторыми оговорками общепринятой и в наши дни) подразумевает такие ограничения, при которых музыкант извлекает из своего инструмента не более двенадцати различных звуков на каждую октаву. При этом под октавой понимается такой звуковой интервал, что частота самого нижнего звука отличается от частоты самого верхнего ровно в два раза[26]. Эти двенадцать звуков внутри данной октавы, совершенно одинаковых для любого музыкального инструмента, и по их общему количеству, и по их местоположению внутри нее, явились итогом длительной и сложной эволюции, потребовавшей не одно столетие. Отечественная культура получила этот итог, так сказать, в готовом виде, вместе с инструментами, системой нотации, уже написанной музыкой, получившими образование за границей музыкантами и композиторами. Сложившаяся система была в каком-то смысле оптимальной, но она не была совершенной. Ее несовершенство было известно европейским музыкантам эпохи Возрождения, много по этому поводу

писавшим, но для русской культуры оно оказалось полной неожиданностью. Одоевский обнаружил его в значительной мере случайно. Он сам рассказывает об этом в заметке «Русский простолюдин» (начало 60-х): «Я записывал с голоса [известного нашего русского певца Ивана Евстратиевича Молчанова, человека с чудною музыкальною организациею] весьма интересную песню: «У Троицы, у Сергия, было под Москвою» [..] Во втором такте я заметил, что Si певца никак не подходит к моему фортепианному Si; и Молчанов также заметил, что здесь что-то не то. Когда я пел этот мотив, то певец находил, что я пою верно; когда я повторил, тщательно стараясь воспроизвести интервал певца, то оказалось, что и мой голос не совпадал с фортепианным Si. Я знал различие, существовавшее между темперированною и естественною гаммою, находящееся в нашем голосе, — но полагал, что это более теоретическое (математическое), но не полагал, чтобы это различие так явственно могло сознаваться нашим ухом. — Это навело меня на мысль устроить фортепиано нетемперированное в такой системе, как обыкновенное. За основание я принял естественную гамму, вычисленную акустическими логарифмами по методе Прони; в этом энгармоническом клавицине все квинты чистые, диезы [..] отделены от бемолей, и по невозможности в самом механизме инструмента, я пожертвовал faƿ и utƿ , чтобы сохранить si# и mi#, потому что наши народные певцы — по непонятной для меня причине поют более в диезных нежели в бемольных тонах»[27]. Возможно, именно это встреча с Молчановым, произошедшая, как мы увидим дальше, в середине 40-х гг., послужила толчком к изучению теоретических вопросов, связанных с различной настройкой инструментов. Именно обнаружив, что чистые интервалы певца столь разительно отличны от более привычных темперированных, Одоевский в полном соответствии с научным методом погрузился в изучение теории вопроса, проверяя ее положения при помощи экспериментов. Алгебра, гармония, эксперимент[28]

Упоминающаяся Одоевским «естественная гамма» была известна европейскому музыкознанию, но оно от нее отказалось, исходя из принципа наименьшего зла. Главная причина, делавшая компромисс необходимым, заключалась в том, что человеческое ухо воспринимает как чистые консонансы два интервала — октаву и квинту. Первый

возникает в результате деления основной частоты звука на два, а второй — на три. Поэтому никакой интервал, составленный из целого количества октав, не может быть составлен из целого количества квинт, так как уравнение 2m = 3n не может быть разрешено в целых числах. Беда не велика, если звуки располагаются последовательно друг за другом, то есть музыка строится по одноголосному принципу: следующие друг за другом интервалы могут быть произвольными. Так оно происходило, например, в средневековой музыке. В крайнем случае, к одному голосу добавлялся второй, повторяющий ту же мелодию на октаву или на квинту ниже, чем первый.

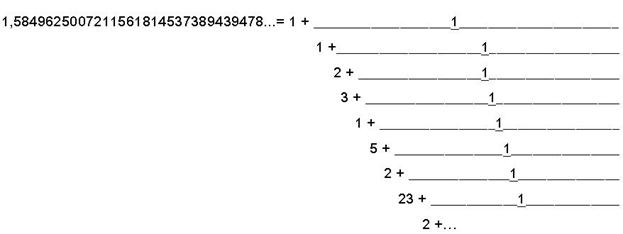

Но если нужно гармонически совместить два разных голоса или больше, то необходимо соблюдать чистоту интервалов как по горизонтали (то есть в следовании их друг за другом), так и по вертикали (то есть между одновременно звучащими звуками). Дело осложняется, если голосам не дозволяют двигаться параллельно друг другу (впервые такое требование появляется в средневековом дисканте, то есть манере пения, при которой два голоса движутся навстречу друг другу). В полифонической музыке возникает необходимость повторения одной и той же мелодии, начиная с разных ступеней звукоряда, что, одновременно, оказывается и наиболее ясной задачей в теоретическом плане. К тому же решение именно этой проблемы открыло дорогу гомофонно-гармонической музыке в новое время. Звукоряд, обеспечивший ее решение, получил название равномерно темперированной хроматической гаммы и состоял из двенадцати различных звуков до, до-диез = ре-бемоль, ре, ре-диез =ми-бемоль, ми, фа, фа-диез = соль-бемоль, соль, соль-диез =ля-бемоль, ля, ля-диез = си-бемоль, си. Каждые два соседние звука этой гаммы разделены одним и тем же интервалом в полтона, соответствующим отношению частот, равному

Пояснить сказанное можно при помощи двух несложных математических моделей. Будем считать звуки с основными частотами f1 и f2 эквивалентными, если отношение частот равно точной степени 2:

будет соответствовать частота 1,71875. Но частотам 1 и 2 также соответствует одна и та же нота, поэтому концы отрезка можно «склеить», превратив его в окружность, на которой и будут размещаться все ноты звукоряда в пределах одной октавы. Исходную ноту этого модельного звукоряда для определенности назовем нотой До (вообще говоря, она скорее ближе к ля-бемоль, но мы можем, например, считать, что 1 — это не 1 Гц, а 440 Гц). От нее мы можем построить ряд нисходящих квинт и ряд восходящих квинт. В первом ряду частота каждого следующего звука ниже частоты предыдущего в полтора раза; во втором — соответственно выше. Для каждого звука для каждого из этих рядов найдется свой представитель на нашей окружности. Результат можно представить в виде таблицы:

Перенося эти точки на окружность, можно увидеть, что они определенным образом группируются: 1,479811 оказывается рядом с 1,5; 1,333333 — рядом с 1,351524; 1,872885 — рядом с 1,802032 и т. д. (см. рис. 1). Эти, пока анонимные, точки (кроме точки 1, уже поименованной нами нотой до) можно поименовать, следуя традиции: нота на квинту выше ноты до называется соль, а на квинту ниже — фа. Продолжая, получим для ряда нисходящих квинт: до, фа, си-бемоль, ми-бемоль, ля-бемоль, ре-бемоль, соль-бемоль, до-бемоль, фа-бемоль, си-дубль-бемоль и т. д. Для ряда восходящих квинт: до, соль, ре, ля, ми, си, фа-диез, до-диез, соль-диез, ре-диез, ля-диез, ми-диез, си-диез, фа-дубль-диез и т. д. Как уже говорилось, оба эти ряда разомкнуты, потому что никакая степень тройки не разделится надвое нацело. Поэтому ми-бемоль не совпадет с ре-диез, а до-дубль-диез не совпадет с ре. Продолжая ряды восходящих и нисходящих квинт до бесконечности, мы будем все более плотно заполнять нашу окружность. Положить предел этому процессу можно, если выбрать каким-то

образом промежуточные звуки между ми и фа-бемоль, фа и ми-диез, ограничившись конечным количеством звуков. Эта процедура называется темперацией (см. рис. 2).

Рис. 1. Рис. 2.

Выбор промежуточных (темперированных) звуков может осуществляться (и в действительности осуществлялся в свое время) по разному. Чтобы представить себе, как был осуществлен тот способ темперации, который стал в конце концов общепринятым и получил название равномерной темперации, воспользуемся второй простой математической моделью.

Невозможность замкнуть ряды нисходящих и восходящих квинт связана, как говорилось выше, с неразрешимостью в целых числах уравнения 2m = 3n. Но давайте все же допустим, что такие m и n существуют. Тогда для них будет выполняться равенство

можно получать в определенном смысле «хорошие» рациональные приближения, ее обрывая:

1, 2, Ни для одной из пар равенство 2m = 3n не выполняется точно. Поэтому его можно записать в виде:

Если бы исходное равенство было точным, то к = 1 и n квинт точно совпадало бы с m — n октав. Из-за того, что оно не выполняется точно, возникает комма к ≠ 1, мера этой неточности. Равенство, однако, можно снова сделать точным, если «деформировать» квинту на n-ю «долю» коммы. При этом n степеней квинты дадут по n разных ступеней в каждой октаве. Первые три из получившихся приближений логарифма очевидно плохи, так как дают для к значения 1,5; 0,75; 1,125 и предлагают нам согласиться либо с тем, что квинта равна октаве, либо с тем, что две квинты равны октаве, либо с тем, что три квинты равны двум октавам. Комма при этом равна либо чистой кварте, либо целому тону. Но следующее приближение уже не только значительно лучше, но и даже известно в истории музыки под названием пентатоники, комма для нее равно всего 1,053. Отличие двенадцати чистых квинт от семи октав известно в теории музыки как Пифагорова комма. Ее равномерное распределение между двенадцатью квинтами и есть то, что называется равномерной темперацией в узком смысле слова. Два следующих приближения позволяют построить гораздо более точную музыкальную систему, которую, однако, довольно сложно использовать на практике: в первой из них по сорок одной ступени в октаве, а во второй — по пятьдесят три. Тем не менее и та, и другая используются[30]. Поправка каждой квинты на двенадцатую долю Пифагоровой коммы приводит к тому, что энгармонические звуки (такие как ми-бемоль и ре-диез) окажутся уже не близкими, а просто тождественно равными друг другу, что и показано на рис. 2. А для того, чтобы оценить отличие темперированной квинты от чистой, в музыкальной теории принято

пользоваться так называемыми центами согласно формуле

Никаких более глубоких погружений в музыкальную теорию нам не понадобится, так как различие естественной гаммы, получающейся обрывом на более или менее произвольной ступени рядов восходящих и нисходящих квинт, и равномерно темперированной гаммы, позволяющей воспроизводить любую мелодию, начиная с любой ноты, и была обнаружена Одоевским. Не надо думать, что он однозначно связывал первую с российской музыкальной традицией, а вторую — с европейской. Освоенное им теоретическое наследие не уступает по объему алхимическому и тесно с ним связано. Ему было известно, что этой проблемой начинали заниматься Пифагор и Аристоксен, Птолемей и Евклид, а в средние века к ней обращались Эриугена и Орем. В его рукописях мы находим имена Кирхера, Кеплера, Царлино, Винченцо Галилея, упоминание теоретико-музыкальных сочинений Декарта, Мерсенна, Эйлера и Лейбница. Вот заглавия только некоторых из начатых им (но не завершенных) работ, посвященных истории темперации: «Акустика в музыкальном отношении; Греческие гласы, приведенные в соответствие с акустическими логарифмами»; «Учение о наисовершеннейшей гармон-нии из Альбрехтсбергера в применении к русским напевам»; «Étude sur les lois organiques de l'harmonie musicale». Некоторые работы были изданы. Наиболее полная из них — это «Музыкальная грамота или основания музыки для немузыкантов»[31]. Близко к ней по содержанию и «Письмо к издателю» в «Калеках перехожих»[32]. Однако и в том и в другом случае читателю было обещано продолжение, которое так и не последовало. Уверенность Одоевского заключалась в том, что в эпоху Возрождения Европа отказалась от использования естественной гаммы, в то время как русская музыкальная культура существенным образом продолжала от нее зависеть, хотя: «У русской и западноевропейской музыки — один исток. Амвросий Миланский (333—397)»[33]. Радикальное отличие — в российском консерватизме. 19 октября 1860 года он писал московскому археологу Ивану Петровичу Сахарову: «Я разобрал все до тонкости и могу указать в немногих рукописях, бывших у меня под рукою, — целую теорию нашей исконной мелодии и гармонии, отличную от Западной и весьма глубокой; [...] я испытал начать прямо с акустики, и она меня вывела на свет божий. [..] Я открыл мимоходом и гамму наших народных песен, по которой что ни пой, все будет русское, и по которой легко можно будет исправить все искажения нашей исконной мелодии, на которые искусились Прачи, Варламовы и другие немцы»[34]. В том же письме он указывает, что вся работа у него потребовала 15 лет, откуда следует, что первая встреча с Молчановым имела место примерно в 1845 году, иначе говоря — сразу после выхода в свет романа

«Русские ночи». Свои теоретические идеи он считал необходимым проверять в эксперименте. 11 января 1864 года он заявлял в письме Валентине Семеновне Серовой, жене известного русского композитора: «Я — эмпирик и враг всякой теории, падающей с потолка, как бы он высоко ни был. То только наше, что добыто прямым наблюдением, поверено опытом и из чего может быть сделан столь же строгий вывод, как из математической задачи, — да и вывод-то признаю законным лишь условно, то есть до тех пор, пока он подтверждается дальнейшим наблюдением и трудовою разработкою»[35]. Главный прибор, на котором производятся опыты, — это монохорд, Одоевский многократно описывает его в своих рукописях. Например, таким образом: «Важнейшие опыты музыкальной акустики могут быть произведены при помощи лишь одного весьма простого и сподручного снаряда: нескольких металлических или кишечных (или даже одной) натянутых струн, и подвижной под ними подставки. (Гитара, скрипка, старинные наши гусли могут служить для той же цели.) Такой снаряд, в более усовершенствованном виде, с резонансною декой, подвешенными тяжестями, делением на части и проч. называется монохордом или сонометром»[36]. Тяжести и деления позволяли точно определять, что нужно делать со струной, чтобы получать тот или иной интервал. А укрепляя две или больше струн, Одоевский мог удостоверяться, что и их одновременное звучание действительно дает желаемое созвучие. В своих рукописях объясняет явление консонанса так же, как некогда делал Галилей в своих «Беседах и математических доказательствах о двух новых науках»: каждый звук представляется им как последовательность толчков. Сокращение длины струны в два раза означает, что струна посылает толчки вдвое чаще. Совпадение толчков означает, что ухо воспринимает звуки, как консонанс. Если один звук выше другого ровно на октаву, то каждый толчок, производимый второй струной, будет совпадать с каждым вторым толчком, производимым первой. Если первый звук выше второго на квинту, то каждый третий толчок, производимый первой струной, будет совпадать с каждым вторым толчком, производимым первой. Октава воспринимается ухом более созвучным консонансом, чем квинта, потому что большее количество толчков совпадает. Конечно, все эти рассуждения мало оригинальны. Какую именно идею, теорию или гипотезу Одоевский надеялся экспериментально проверить и как его «эмпирия» подтверждала его основной тезис, понять на основании рукописей невозможно. Но не это важно. Практическая работа со специально созданным прибором давала ему самоощущение «эмпирика», уверенность в экспериментальной обоснованности его теоретических убеждений.

Немецкая неправда

Смысл этих убеждений можно выразить так: духовная культура нации заложена в природе его музыкальности. Так что Одоевский вполне мог противопоставить «немцев» русским: «Французы, итальянцы тянут песню в один голос. В музыке выражается дух народа. Русский народ не ограничивается одноголосностию, что часто смешивают с мелодичностию; русскому человеку нужна гармония — нужна музыкальная община, — русский народ есть единственный народ, который сопровождает свою мелодию импровизированными аккордами; конечно, в этих аккордах нет той условной последовательности, которой мы учились в немецких теориях, — но, чтобы обвинить наши народные хоры, подождем, пока появится наконец теория гармонии, построенная на рациональном основании, на законе звуковых явлений в природе; до сих пор такая теория обретается в нетях. [...] Русский человек употребляет аккорды так, как их дает природа, и, как природа, не ищет никаких правил для их последования, а располагает этим звуковым материалом свободно, ничем не стесняясь, никакими условными правилами, нас связывающими, — но, слава богу, ему не известными»[37]. Слово «немцы» в современном русском языке — синоним слова «германцы». В более древнем варианте оно означало просто представителей иных наций, тех, кто говорил на непонятном наречии и был словно «немым». Одоевский намекает на это исходное значение, относя к немцам и французов, и итальянцев. В уже цитированном выше письме Сахарову («Я открыл мимоходом и гамму наших народных песен, по которой что ни пой, все будет русское, и по которой легко можно будет исправить все искажения нашей исконной мелодии, на которые искусились Прачи, Варламовы и другие немцы») он отнес к немцам не только чеха Прача, но и вполне русского Александра Варламова. Правда, здесь, очевидно, имеется в виду эстетика, эстетические принципы, которых придерживался Варламов и которые, по мнению Одоевского, были не совсем русскими. Весьма любопытное разъяснение этого словоупотребления можно найти в художественных произведениях князя. Так в фантастической повести «4338-й год. Петербургские письма» (1835), действие которой разворачивается в Санкт-Петербурге в 4338 году, главный герой, студент-историк из Пекина, обсуждает значение слова немец со смотрителем Кабинета Редкостей, «которому посвящено огромное здание, построенное на середине реки и имеющее вид целого

города»[38]. Смотритель сетует по поводу непонятного слова немцы: «Сколько труда оно стоило нашим ученым, и все не могут добраться до настоящего его смысла»[39]. В ответ на что студент-китаец решается блеснуть своими познаниями: «Немцы были народ, обитавший на юг от древней России, — сказал я, — это, кажется, доказано; немцев покорили Аллеманны, потом на месте Аллеманнов являются Тедески, Тедесков покорили Германцы, или, правильнее, Жерманийцы, а Жерманийцев Дейчеры — народ знаменитый, от которого даже язык сохранился в нескольких отрывках, оставшихся от их поэта Гёте». Спутник главного героя профессор Хартин на это возражает: «Да! Так думали до сих пор. Но теперь здесь между антиквариями почти общее мнение, что Дейчеры были нечто совсем другое, а Немцы составляли род особой касты, к которой принадлежали люди разных племен»[40]. Противопоставление русского немецкому не было исключительным свойством мировоззрения Одоевского. Его призывы возвращаться к подлинному народному мелосу и гармонии сродни декларациям по «обрусению» российской науки. Составляя новый Устав Академии наук в 1764 г., Ломоносов указывал, что «академики и адъюнкты должны быть природные россияне!»[41]. Между тем расхождение гармонических основ русской музыки с теми, что приняты в западных странах, не мешает Одоевскому признать близость русской музыки к восточной. Все старинные, допетровской эпохи музыкальные сочинения написаны, по его утверждению, «не только в чисто диатонической гамме, но и в таких звукорядах, которые весьма сходны с древними индийскими звукорядами». Он замечает в связи с этим: «Индийские звукоряды (нечто вроде наших гласов или погласиц, о коих говорится в нашем тексте) указаны, между прочим, в следующей книге: The works of Sir Williams Jones; этой книги известны два издания: одно 1799—1801; другое 1807. Существует немецкий перевод (Далберга) той части, которая относится к индийским погласицам: On the musical modes of the Hindus. Как бы желательно было, чтобы наши санскритологи поверили данные, собранные английским автором. Здесь исходный пункт для весьма важных, не только музыкальных, но и общеисторических наведений»[42]. Именно эти старинные напевы «и должны быть принимаемы за первообраз нашей народной музыки; они отозвались во всех последующих народных песнопениях, точно так же как характер мелодий труверов отзывается доныне во французской [...] музыке». Немцы исказили русскую музыку, приспособив к ней «рулады и другие пошлые

украшения»[43]. Эта печальная активность коснулась как народных напевов, так и церковной музыки, в результате чего «величественный наш церковный напев превратился в такое безобразное последование звуков, что о нем можно получить некоторое понятие, разве прибавив к каждому стиху по два, по три слова, не имеющих никакого смысла»[44]. Для спасения русской музыки от немцев необходимо: «Записывать наши народные напевы, как церковные, так и мирские, точно так [...] как они поются в народе, не дозволяя себе никаких, так называемых исправлений, и лишь намечая варианты; собирать также, сколь возможно, записанные уже напевы, в особенности крюковыми знаками, и сообщать их, или по крайней мере известия о них, печатно, или же доставляя подлинники, не то верные снимки (кальки) в какое-либо центральное место, на[пример], в Общество древнерусского искусства; Относительно переложений и вообще гармонизации наших древних церковных и мирских напевов, а равно сочинений в русском стиле, мы желали бы художественного воспроизведения нашей исконной мелодии, также во всей ее самобытности; со всеми так называемыми ее погрешностями (в западном смысле)...»[45]. Источники самобытности русской музыки Одоевский видит также и в некоторой физиологической специфике русского человека: «Довольно замечательно следующее явление, показывающее, что на характер пения того или другого народа имеет влияние даже физиологическое устройство гортани. Итальянские учители пения не раз сообщали мне о трудности, которую они встречают, приучая русских учеников брать малую секунду (на[пример], соль-диез — Ла), тогда как русская гортань легко берет большую секунду (на[пример], соль — ла), наоборот довольно трудную для итальянской гортани. А еще нам навязывают итальянскую музыку!»[46]. Итак, осуждение Одоевским проделок немцев, искажающих русскую музыку, движется одновременно в нескольких плоскостях. С одной стороны, подчеркивается самобытность русской музыки, подчиненность ее особым законам, отличных от тех, которым подчиняется музыка западноевропейских народов, и скорее сближающих ее с музыкой народов Востока. Эта самобытность подчеркивается и физиологическими особенностями, обусловившими эти отличия. Но с другой стороны, подчеркивается большая близость именно русской музыки объективным законам природы, ее лучшее соответствие неким имманентным свойствам музыкального звука. Между двумя этими аргументами есть непреодолимое внутреннее противоречие: первый

подразумевает возможность наличия разных музыкальных систем, поскольку они являются следствием разной истории, национальных вкусов, разного устройства гортаней, наконец. Второй же аргумент совсем иного свойства. Если правила следования интервалов в музыкальной гамме могут следовать, а могут не следовать объективным законам природы, то должна существовать некая идеальная музыкальная система, максимально соответствующая этим законам. Одоевский близок к тому, чтобы претендовать на открытие этих законов, и утверждает, что именно русские гласы и погласицы наилучшим образом отвечают этим законам. Таким образом, якобы открытая им музыкальная система, лежащая в основе русского мелоса, оказывается не просто культурно-историческим феноменом, характерным для данного народа на определенном этапе его развития, но эталоном и идеалом любой музыкальной эволюции. К счастью, Одоевский не делает такого заключения, или, по крайней мере, не делает его в окончательной форме, нейтрализуя его противоречащим ему замечаниями о гортани и исторических корнях музыкальной культуры того или иного народа. Но при всех искажениях, привнесенных немцами в русскую музыкальную культуру, познание и исправление этих искажений возможно лишь при употреблении другого их же изобретения — современной позитивной науки. Призывая жену композитора Серова Валентину Семеновну к познанию законов музыкальной гармонии, он указывает ей на сочинения Эйлера, но начать советует с более доступной книги Гаспара Прони «Instruction élémentaire sur les moyens de calculer les intervalles musicaux»[47]: «Победите эту книжку, лишь она объяснит Вам вполне важнейшее из музыкальных явлений: различие между темперированною гаммою (как например на фортепианах и вообще на instruments à tons fixes) и настоящею, чистою, находящихся лишь в голосе человеческом: лишь она даст Вам понятие о гаммах не Европейских (например, Китайской), которых нельзя написать нашими нотами, как нельзя ими написать и некоторых интервалов, встречающихся в пении Великорусском»[48]. Музыка — это наука о числах ж generis. И познание ее тесно связано с математикой, в которой преуспели именно немцы: «Музыкальный мир так своеобразен, что почти нет возможности перевести его явления на язык какого-либо другого мира. Удобнейшее средство для сознательного уразумения музыкальных явлений суть числа. Еще Лейбниц[49] заметил, что если душа наша и не считает числа, то чует их сопряжение[50]. Собственно музыка, как наука, есть одна из

прикладных частей математики. — Между искусствами ближайшее отношение находится между музыкой и архитектурой, как заметил еще Эйлер (Tentamen novae Theoriae musicae. Petropoli, 1739, p. 27.)»[51]. Трудно устоять против соблазна перевести рассуждение Одоевского в термины «объективного» и «субъективного». Законы природы существуют объективно. Музыкальная культура и соответственно музыкальный язык у каждой нации свой, следовательно, они субъективны. Российская культура совершает самоотречение, подменяя свои специфические законы и свой музыкальный язык ради импортированных с Запада. К счастью, она импортирует не только искусство, но и науку, которая, будучи объективной, дает культуре средство познания собственной специфичности, то есть субъективности. Таким образом, два разных элемента импортированной культуры — наука и искусство — выполняют компенсаторные функции. В этом смысле призыв Одоевского к изучению естественных наук может быть понят как стремление уйти от диспропорций, связанных с однобоким заимствованием чужого опыта. Плоды просвещения, сколь хороши они бы ни были, все же менее полезны, чем просвещение само по себе.

Заключительные замечания

Деятельность князя Одоевского относится к тому самому периоду времени, когда всем музыкантам (или по меньшей мере их большинству) казалось, что равномерная темперация если не окончательным, то оптимальным образом снимает все ладотональные проблемы музыкальной теории, что равномерно темперированная хроматическая гамма в необходимой мере универсальна, позволяя с достаточной степенью точности передавать интонации народной музыки, построенной, вообще говоря, на иных принципах. Возврат к обсуждению этих вопросов уже в конце XIX века показывает, что среди музыкантов начинает возникать неудовлетворенность таким решением. Проблема, поднятая князем, оказывается одной из главных в XX веке. Многие современные композиторы (такие, например, как Альфред Шнитке или Кшиштоф Пендерецкий) довольно часто прибегают к микрохроматике, что, как нетрудно убедиться, эквивалентно явному или неявному использованию 53-ступенной темперированной гаммы. Не меньшую прозорливость князь проявил, подняв вопрос о соответствии музыкального строя объективным законам (не важно физиологическим или акустическим). К этим вопросам музыкознание

также возвращается на протяжении всего XX века. Равным образом и в теоретическом музыкознании, и в музыкальной практике была признана неповторимая выразительность «неправильностей» народной музыки —движение голосов на не темперированные интервалы, спорадические отклонения от заданной ритмической фигуры. Одоевский оказался необыкновенно чутким человеком, обратив внимание на отличие самой «микроструктуры» народной музыки. При поверхностном взгляде на его творчество оно представляется анекдотически бесплодным. Все его затеи заканчивались неудачей. Он прочитал множество книг, но, очевидно, мало понял. Ставил эксперименты, но нет никаких указаний на их результаты. Он спроектировал музыкальный инструмент, но на нем никто не играл. Но за его экспериментами почти всегда стояли важные интуиции, далеко не очевидные в тот момент, но очень важные для дальнейшего. То же можно сказать и в отношении его энгармонического фортепиано: Одоевский начал его изобретать, вообще начал заниматься вопросами музыкальной акустики в то самое время, когда началось осознание самобытности русской музыки и когда у некоторых (заметим: лучших) композиторов возникла мысль о необходимости создания специфического музыкального языка. Именно из этой идеи родились такие крупные явления в музыкальной культуре, как Глинка, Чайковский, Мусоргский. Главное, в чем Одоевский был безусловно прав, — это в неотъемлемой причастности науки культуре. Он был уверен в том, что наука дает тончайший и универсальный инструмент, позволяющий решать самые деликатные задачи, в том числе и, казалось бы, далеко отстоящие от ее основного направления. Отсюда рождается его призыв ко всем музыкантам приниматься за изучение Лейбница и Эйлера, отсюда его убежденность в том, что книга Прони о музыкальных логарифмах должна стать настольной для каждого из них. Это по-новому понятая идея полезности науки, отличная от той, которой его учили в Университетском пансионе, но очень близкая той, которая возобладала в грядущем столетии.

Примечания

[1] Этот взгляд разделяется Петром Сакулиным в его книге «Из истории русского идеализма» (М., 1913), Александром Койре (см.: La philosophie et le problème national en Russie au début du XIXème siècle. P., 1929) и В.П.Зубовым (см.: Историография естественных наук в России. М., 1956). Сакулин так и не опубликовал второй том своей книги, который планировал посвятить «периоду научного реализма» у Одоевского. Койре в своей периодизации целиком полагался на Сакулина. Зубов подробно исследовал архивные источники, обойденные Сакулиным и недоступные для Койре. Рукописи позволили ему показать, как проходил переход к новой философии знания, однако он просмотрел роль музыкальной теории как принципиального мотива.

[2] «Князь Одоевский принадлежит к числу наиболее уважаемых из современных русских писателей, и между тем ничего не может быть неопределеннее известности, которою он пользуется. Скажем более: имя его гораздо известнее, нежели его сочинения» (Белинский В. Сочинения князя В.Ф.Одоевского // Белинский В. Полн. собр. соч. Т. 8. М., 1955. С. 297-323).

[3] На прямую связь Одоевского с Рюриковичами указывает, например, Н.А.Янчук в статье «Князь В.Ф.Одоевский и его значение в истории русской церковной и народной песни» (Труды Музыкально-этнографической комиссии Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. 1. М., 1906. С. 3—19). Он пишет: «Князь Одоевский, единственный оставшийся в живых член благороднейшей ветви потомков Рюрика, [...] имел право считаться первым дворянином и первым аристократом в России» (с. 6). О том же пишет и Б.Лезин (Очерки из жизни и литературной деятельности князя Вл. Одоевского. Харьков, 1907): «Князь Владимир Федорович Одоевский — последний представитель древнейшего княжеского рода Рюриковичей» (с. 7).

[4] Подробнее об Университетском пансионе см.: Сакулин П.Н. Из истории русского идеализма. Князь В.Ф.Одоевский, мыслитель-писатель. М.: Изд-во М. и С.Сабашниковых, 1913. Ранняя история пансиона (до Отечественной войны 1812 г.) изложена в книге: Сушков Н.В. Московский благородный пансион и воспитанники Московского университета, гимназий его, университетского благородного пансиона и Дружеского общества. М., 1858.

[5] Речь, разговор и стихи, произнесенные на Публичном Акте Университетского Благородного Пансиона 1817 года, Декабря 21 дня. В приложении отчет пансиона со времени возобновления его. С. 37—38. Цит. по: Сакулин П.Н. Указ. соч. С. 11.

[6] По замечанию одного из лучших российских историков литературы Николая Саввича Тихонравова (1832—1893): «Переставши быть одной из гимназий университета, Пансион не мог сделаться и солидным факультетом; он совмещал недостатки средней реальной школы с поверхностным энциклопедизмом „камерального факультета"» (Тихонравов НС. Сочинения. Т. Ш. Ч. I. С. 410).

[7] Полонский Я. Из воспоминаний // И.С.Тургенев в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1969. С. 397-398.

[8] Погодин М. Из воспоминаний о князе Владимире Федоровиче Погодине // В память о князе В.Ф.Одоевском. М., 1869. С. 52-53.

[9] См.: Янчук Н.А. Указ. соч. С. 6.

[10] Панаев И. Литературные воспоминания. Л., 1928. С. 142—155.

[11] Погодин М. Указ. соч. С. 63.

[12] В начале ХК в. в России было принято называть любомудрами представителей идеалистических направлений философии, дабы противопоставить их французскому рационализму. Любомудры считали для себя унизительным называться тем же словом «философ», что и авторы «ничтожных сочинений» Вольтер, Дидро и Гельвеций. Вместе с другими студентами пансиона Одоевский организовал философский кружок «Общество любомудров», расцвет которого приходится на 1822—1825 гг. После подавления восстания декабристов 14 декабря 1825 г. кружок прекратил свое существование, а протоколы всех его заседаний были уничтожены.

[13] «Предисловие к новому изданию романа "Русские ночи"» (Русский архив. 1874. № 2. С. 316—317). Этот фрагмент считается характерным и, вероятно, наиболее красноречивым свидетельством самого Одоевского. Его приводят не только Сакулин и Зубов, для которых это совершенно естественно, но и Койре, для которого Одоевский вовсе не является центральным персонажем книги (см.: La philosophie et le problème national en Russie... P. 25), дает его полный французский перевод, ссылаясь на конгениальность выраженных здесь взглядов всему поколению. Того же мнения придерживается и Вучинич в своей книге «Science in Russian Culture» (Stanford, 1963). Он, правда, ограничивается парафразом (P. 283).

[14] С. 12 в издании 1975 г.

[15] Рукопись этого раннего наброска хранится в РО РНБ (фонд 539, оп. 1, переплеты № 24 и 89). Он был впервые опубликован в 1975 г. как приложение к книге: Одоевский В.Ф. Русские ночи. М., 1975. С. 192-198.

[16] Там же. С. 159.

[17] Там же. С. 165.

[18] Там же. С. 144.

[19] ОР РНБ, фонд 539, опись 1, перепл. 89, л. 558—563. Цит. по: Зубов В.П. Историография естественных наук в России. М., 1956. С. 532.

[20] Зубов В.П. Указ. соч. С. 529.

[21] Речь была впервые опубликована в «Современной летописи» (воскресное приложение к «Московским ведомостям») от 4 сентября 1866 г., № 30. С. 3. Цитируется по изданию: Одоевский В.Ф. Музыкально-литературное наследие /Под ред. Г.Б.Бернандта. М., 1956. С. 305-307.

[22] См.: Одоевский В.Ф. Звуковые совпадения; опыт применения их закона к теории аккордов // Музыкально-литературное наследие... С. 458—459.

[23] Там же. С. 459.

[24] Tentamen novae theoriae musicae. — Примеч. Одоевского.

[25] Там же. С. 459.

[26] Разумеется, спектр музыкального звука содержит бесконечное количество частот. Тем не менее среди них можно выделить основную, соответствующую максимуму спектральной плотности. Вообще музыкальная акустика оказалась довольно сложной для экспериментального исследования областью, и долгое время в ней приходилось ограничиваться полуэвристическими методами, основанными на интуиции. Например, звук, спектр которого получается из спектра данного удвоением всех частот, воспринимается как идентичный данному, но только «сдвинутый в другую октаву». Это скорее психофизиологический феномен, хотя, как показывают работы Гельмгольца, и он может стать предметом «позитивного исследования».

[27] Одоевский В.Ф. Русский простолюдин // Музыкально-литературное наследие... С. 481-482.

[28] В изложении принципа темперации в этом разделе я следую преимущественно книге: Lindley, M. Stimmung und Temperatur // Geschichte der Musiktheorie /Zaminer, Fr. (Hrg.). Darmstadt, 1987. Bd. 6. S. 109-331 и 363-381.

[29] Игорь Дмитриев (Дмитриев И. С. Неизвестный Ньютон: Силуэт на фоне эпохи. СПб.: Алетейя, 1999) называет темперированные квинты «акустически чистыми» (с. 446). Это неточно, так как темперированные квинты отличаются от чистых на 2 цента, что, конечно, практически незаметно для слуха, однако построенные из таких квинт терции фальшивят уже довольно заметно.

[30] Фортепиано, темперированная гамма которого состояла из сорока одного звука, было сконструировано Лейбницем. Подробнее об этом см.: Bailhache P. Leibniz et la théorie de la musique. P.: Klincksieck, 1992.

[31] Одоевский В.Ф. Музыкальная грамота или основания музыки для немузыкантов. Вып. 1. М., 1868.

[32] Письмо кн. В.Ф.Одоевского к издателю об исконной великорусской музыке. Приложение к: Бессонов П.А. Калеки перехожие: Сб. стихов и исследование. Вып. 5. М., 1863. С. I-XI.

[33] Одоевский В .Ф. Письмо В.Н.Кашперову от 22 мая 1861 // Русская музыкальная газета. 1895. № 1.

[34] Письмо Сахарову от 19 октября 1860 г. Цит. по: Музыкально-литературное наследие... С. 515.

[35] Письмо В.С.Серовой от 11 января 1864 г. Цит. по: Музыкально-литературное наследие... С. 521.

[36] ОР ГММК им. Глинки. Фонд Одоевского. Л. 125 (по старой описи).

[37] Одоевский В.Ф. Какая польза от музыки // Музыкально-литературное наследие... С. 463.

[38] Одоевский В.Ф. 4338-й. Петербургские письма // Одоевский В.Ф. Последний квартет Бетховена (Повести, рассказы, очерки. Одоевский в жизни). М., 1982. С. 277—278.

[39] Там же. С. 280.

[40] Там же. С. 281.

[41] Ломоносов М. Проекты преобразования Академии Наук // Ломоносов М. Полн. собр. соч. Т. 10. М., 1957. С. 141-142.

[42] Одоевский В. Ф. Русская и так называемая общая музыка // Музыкально-литературное наследие... С. 319.

[43] Там же. С. 322.

[44] Там же. С. 326.

[45] Там же. С. 327.

[46] Там же. С. 326.

[47] Prony G. de. Instruction élémentaire sur les moyens de calculer les intervalles musicaux. P., 1856. Книга Прони действительно заслуживает внимания, хотя ее основная идея сама по себе довольно очевидна: он предлагает пользоваться логарифмом по основанию 2 от отношения частот двух звуков, образующих интервал, как мерой этого интервала.

[48] Письмо В.С.Серовой от 11 января 1864 г. Цит. по: Музыкально-литературное наследие... C. 524.

[49] Epistolae ad diversos. Epist. 154 et 155, Лейпцигского издания 1734, стр. 241 и 242 первого тома. — Примеч. Одоевского.

[50] Подлинные слова Лейбница еще положительнее выражают эту мысль: «Anima igitur et si se numerare non sentiat, sentit tamen huius numeraionis insensibilis effectum, seu voluptarem in consonantiis, molestiam in dissonantis inde resultantem. Ex multis enim congrentiis insensibilibus oritur voluptas.» — Примеч. Одоевского.

[51] Одоевский В.Ф. Русская и так называемая общая музыка // Музыкально-литературное наследие... C. 323.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|